馓子香里忆徐州

◎好柿发生

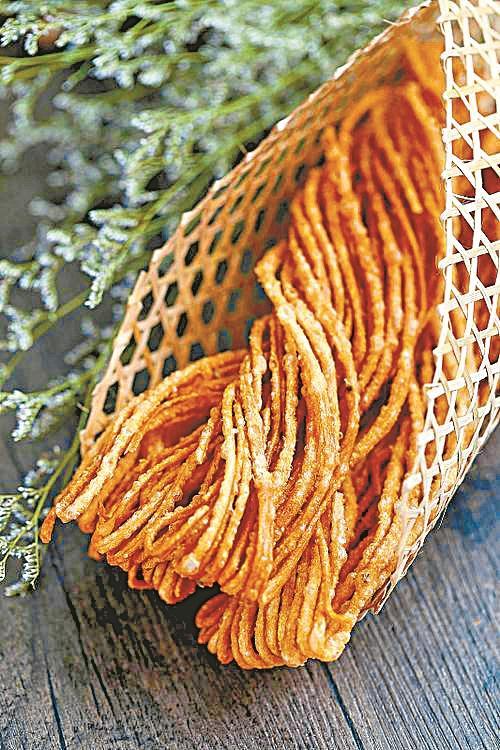

记忆里,徐州的秋天总飘着一股特别的油香。不是那种腻人的油哈气,而是从巷口老锅里“滋啦”一声腾起来的、混着芝麻与面香的暖意——那是金丝馓子独有的味道,裹着徐州人刻在骨子里的烟火气。

小时候,每到天微凉的时节,徐州的街头巷尾就会出现“馓子——脆馓子——”的吆喝声,那声音穿过晨雾,把整条巷子从睡梦中唤醒。我们攥着几毛钱,趿拉着布鞋往巷口跑,围在那口黝黑发亮的大铁锅旁,眼睛瞪得溜圆。师傅手里的面团早已醒得透透的,指尖一拉一扯,一绕一捻,细如金丝的面丝便簌簌落下,滑进翻滚的热油里,瞬间就绽开成一捧蓬松金黄的馓子。

刚出锅的馓子可不能急着吃。得等它沥干了油,再平铺在牛皮纸上晾一会儿。这时伸手托着,轻轻一掰,“咔嚓”一声脆响,细碎的馓子渣簌簌往下掉,得赶紧用手心接着才不浪费。入口是恰到好处的酥脆,不腻不黏,芝麻的香、面的甜、油温浸润出的焦脆,全在齿间化开。把它卷在烙馍里、泡在热粥里,或是蘸着豆浆吃,软中带脆,香而不散。

那时候,谁家要是来了客,或是逢年过节,桌上总少不了一盘金丝馓子。它不算什么稀罕物,却是徐州人待客最实在的诚意。常有久居外地的老人回徐州,一进门就问:“家里还有馓子没?”仿佛那一口熟悉的酥脆,能嚼出半辈子的乡愁。

徐州这地方,自古是兵家必争之地,也是南北饮食交融的“吃食江湖”。金丝馓子不像广式茶点那般精致,也不似北方大饼那样粗犷,它自有一股朴实又倔强的气质——就像这片土地上的人,经得起反复揉捏,耐得住热油滚烫,终在岁月里炼出一身独有的酥香。

听说这馓子,古时叫“寒具”,原是寒食节不生火时预备的干粮。千百年过去,它早从节令专属的吃食,融进了徐州人的寻常日子。如今的徐州,市面上也有了包装精美的“伴手礼馓子”,可老巷深处,仍有人守着那口老铁锅,一把一把地炸着传统味道。有年轻人开了直播,镜头前金丝翻飞,订单从全国各地飞来。但真正懂行的人都知道,最好吃的那一口,永远是刚出锅的那口,带着热乎气的脆香。

夜深时,我常想起从前外婆炸馓子的样子。她不怎么说话,就静静地坐在灶台边揉面、下锅,满屋油香像一层暖黄色的光,笼罩着她微驼的脊背。我蹲在灶前,眼巴巴地盯着油锅,看着她把刚出锅的馓子包好,递到我手里说:“小心烫,慢点儿吃。”

如今离开老家许多年,外婆家的那口老铁锅也早已生了锈。可每当在超市里看到货架上整齐码放的金丝馓子,仍会想起那个雾气氤氲的清晨,想起巷口飘着的油香,想起那个掰开馓子时碎渣簌簌落下的、属于徐州的秋天。

一把馓子,千丝万缕,扯不断的,是藏在时光那头的家乡味,是永远记挂着的徐州。

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。