月是故乡明,馍是徐州香

本报记者 吴一凡

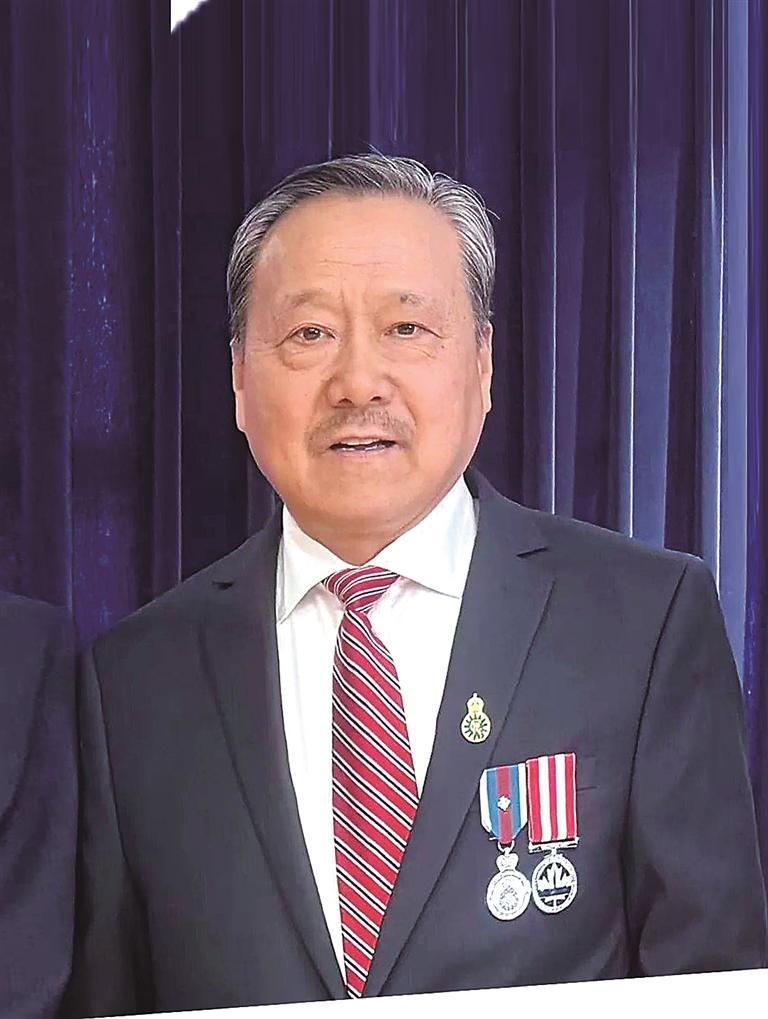

中秋前夕,加拿大华人文化艺术团体联谊会主席张俭收到了从徐州寄来的烙馍。“这烙馍,和我母亲当年做的一模一样。”张俭感叹道。离开中国近40年,这位在海外深耕文化传播的徐州人,每逢中秋,最割舍不下的仍是这一口家乡的烟火气。

“你看这烙馍,薄如纸、韧如绸,中间微微鼓起,像不像一轮满月?”张俭将烙馍轻轻对折,又笑着回忆,小时候每到中秋,母亲总会烙上几十张馍,一家人围坐在院子里,夹上两勺自家炒的小干鱼、几片把子肉,“那味道,已经刻在骨子里了。”

在海外生活的漫长岁月里,张俭尝试过用平底锅、电饼铛复刻记忆中的味道,却始终差了几分火候。“不是温度不对,就是面醒得不够。后来我才明白,差的不是手艺,是那片土地的温度。”

如今,每逢中秋,他总会托家乡亲友寄来烙馍。即便跨越重洋,烙馍没了刚出炉的香软,张俭仍会仔细蒸热,配一壶清茶慢慢吃。“吃一口,就好像又回到了徐州的老院子里,仿佛还能听见父母唠叨。”

如果说烙馍是张俭味蕾上的乡愁,那么云龙山则是他最想重游的家乡景点。

“小时候常爬云龙山,山上的兴化禅寺、放鹤亭,每一处都藏着故事。”他记得最清楚的,是北宋隐士张天骥放鹤、苏轼写下《放鹤亭记》的典故——后来在海外传播中华文化,这成了他最爱讲的片段。“苏轼在徐州不过两年,却留下那么多诗篇。我想,文化的根,就是这样一代代传下来的。”

近年来,张俭也多次回国,每次必登云龙山。站在山巅俯瞰徐州城,他惊叹于故乡的巨变——高楼拔地而起、街巷日新月异,但云龙山的青石阶、古寺庙依旧如初。“山还是那座山,月亮还是那轮月亮,只是看月亮的人,成了游子。”

如今,张俭带领的华人文化艺术团体已成为多伦多多元文化中一道亮丽的风景。从龙文化节到中秋庆典,他始终致力于让更多海外友人了解中华文化的深厚底蕴。

“中秋不止是吃月饼,更是一种情感的寄托。”张俭说,每年中秋,他都会在活动中设置“家乡味道体验区”,邀请华人朋友带来各自的家乡特色美食。而他自己,总会端出一盘烙馍,向好奇的外国朋友讲述自己的徐州故事。

“文化的传播,需要耐心和温度。”张俭说,“你把它摊薄了、烙香了,别人自然愿意尝一口;你把故乡的情怀讲真了、讲深了,别人自然能听懂。”

“月亮在哪都是一样的圆,但只有故乡的月亮,才能照进人心里最软的地方。”这句话,他用了40年去体会。而这份跨越山海的中秋情,正如他手中那张烙馍——看似平凡,却嚼得出千般滋味;看似单薄,却承载着半生乡愁。

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。