文化寻踪串联起三座城市

本报记者 郭明婧 见习记者 黄思婷

“介甫先生,值此清明,我从徐州而来,先到江宁,再往润州,一为瞻仰玄武湖畔您的雕像,二为邂逅西津渡口千年后的月光……”近日,一封写给王安石的信在南京玄武湖畔悄然走红,字里行间才情横溢。作者以细腻的笔触道出了对王安石的喜爱和崇敬,也串联起了其在徐州、南京、镇江三座城市间的文化寻踪之旅。

究竟是谁写下了这封信?近日,我们在中国矿业大学见到了作者李晨岩。

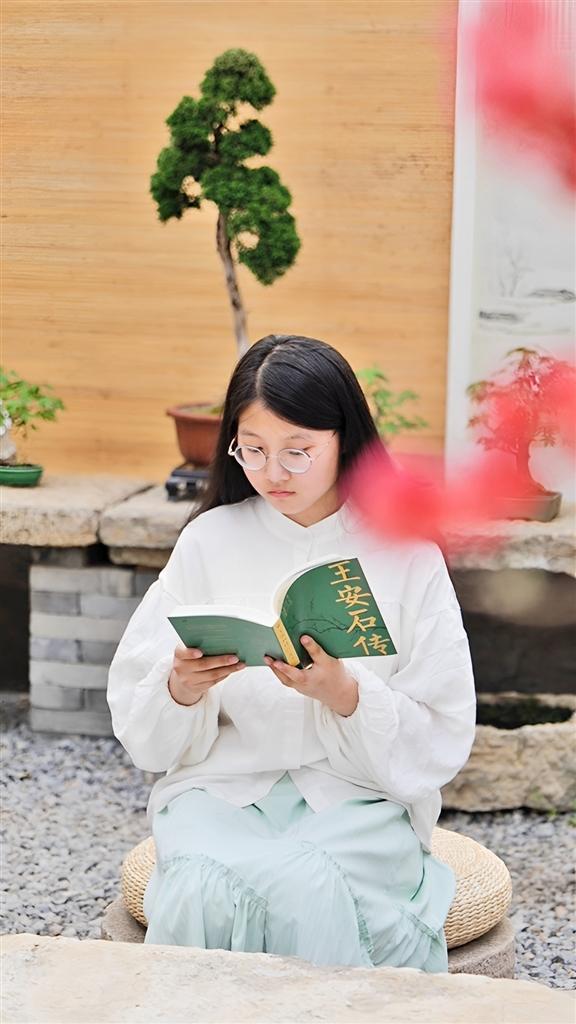

“恰逢清明节,我便带了鲜花和信前去缅怀,也想走一走他曾走过的路。”李晨岩身着白色衬衣,长裙飘逸,说话间,她将一缕碎发别在耳后,镜片下的眼神清澈纯净。

李晨岩温婉娴静的外表下,敛藏着对历史文化满腔赤诚的热爱。出于这份热忱,去年,李晨岩考入了中国矿业大学汉语言文学专业。徐州热情淳朴的民风、风光秀丽的自然景观、深厚的历史文化底蕴,都令李晨岩更加深刻地感受到这座城市独特的魅力。

“徐州是一座历史悠久的城市,是古代兵家必争之地。‘以布衣提三尺剑取天下’的刘邦,是一个非常有英雄主义色彩的人物。”李晨岩说道,“除此之外,还有许多历史人物都在徐州这片广袤的土地上涌现出来。因此我非常喜欢这座城市。”眼前略显青涩稚嫩的女生,却对深远厚重的历史文化有着独到的见解。

苏轼在此出任知州时的作为,尤其令李晨岩触动:“当时黄河泛滥,彭城遭受洪涝,苏轼带领全城百姓抗洪,最终取得胜利,徐州得以再现海晏河清的景象。苏轼为人的品格、为官的担当、处世的豁达都令人折服。”

李晨岩曾游览过云龙湖畔的苏轼纪念馆。通过馆中陈列的物品,她与诗句“惟愿一识苏徐州”感怀共鸣,因而更加坚定了追寻苏轼与王安石旧迹的信念。

于是,清明假期,李晨岩便从徐州出发,动身前往南京、镇江,循着王安石的旧迹,开启了一趟怀古追思之旅,由此在南京玄武湖畔王安石的雕像前留下了那封广受关注的信件。

“我到镇江本是想在西津渡口遥遥一照千年前的月光,但可惜抵达当天,西津渡口烟雨朦胧,没有瞧见半点月影。”谈及此事,李晨岩微微一笑,“就像苏轼所写,月有阴晴圆缺。或许人生也是这样,难免会遇到不如意的事情。但当我们一起抬头望向天上时,才会发现原来我们都做着关于理想与归程的梦。”

这种感悟也让李晨岩对王安石在《游褒禅山记》里写下的“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”有了更深刻的心灵共鸣。

镇江,这座曾让王安石留下“春风又绿江南岸,明月何时照我还”千古绝句的城市,让李晨岩的追思之旅不虚此行。她登上北固山,于北固楼顶凭栏眺望,在浩荡长江缓缓东流的壮丽景象中,顿感时空辽阔。“镇江也是一个历史文化底蕴深厚的城市。在这次短暂的接触中,镇江给我留下了深刻的印象。”

曾有“南徐州”古称的镇江,通过一段旅途、一封信件,再次与徐州巧妙地联系在一起。

“北徐州”云龙湖畔,苏公塔下树影婆娑;“南徐州”西津渡口,远山如黛,江雾氤氲。一北一南,两座城市隔空相望。苏轼的豪迈与王安石的坚毅,在历史长河里碰撞出清音回响。

在王安石、苏轼等人精神品格的感召下,在对历史文化的潜心热爱中,李晨岩也坚定了自己未来的发展目标:“希望在中国矿大学习的4年里,我能够充分利用学校优越资源,不断充实自己,让自己能够去到更高的平台,继续坚守对历史文化的热爱。”

谈及此处,李晨岩有感而发,也隔着遥遥时空,给苏轼写下了一封信。

在这封信的结尾,她化用苏轼《江城子·别徐州》的词句,以凌云之志写下了对徐州的热爱与自豪:“回首彭城,泗水向淮流,遥寄相思千点泪,请君笑看今徐风。”

纸短情长,李晨岩笔下的文字,洇染着对历史文化的赤诚与深情。采访结束时,她手捧那本《王安石传》,微笑着向我们道别。

旋即,她匆匆奔赴选修课的课堂。在她坚定的步伐中,这场文化寻踪之旅也将持续延展下去……

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。