放大

放大

缩小

缩小

彭城七里代笔亭怀古

◎陈钊

徐州历史文脉“彭城七里”南起云龙山,北至故黄河,全长约7里,串联235个历史文化遗存,涵盖彭祖文化、汉文化、运河文化、苏轼文化、宗教文化、红色文化等,构成徐州千年文脉的基底。

在这项日新月异的城市更新建设中,位于彭城七里南部的云东一道街的路旁,在建设中保护的代笔亭,正在进一步修整加固。亭中磐石上,“阿弥陀佛”四个字古意盎然,相传是北魏太武帝拓跋焘用铁马鞭划出来的,亭名取自铁鞭代笔之意。

与北魏太武帝相关联的代笔亭,在徐州2600年建城史中只是一个小角色。然而,北魏前后时期的风云际会,却是徐州历史中浓墨重彩的篇章。本期专题,邀请徐州博物馆副研究馆员陈钊为读者讲述代笔亭背后的故事。

——编者

2016年,徐州博物馆副研究馆员岳凯在云龙山东坡的施工中,发现了消失了很多年的徐州市第一批文物保护单位“代笔亭”的遗迹——曾经被建筑垃圾压盖的“阿弥陀佛”石刻。

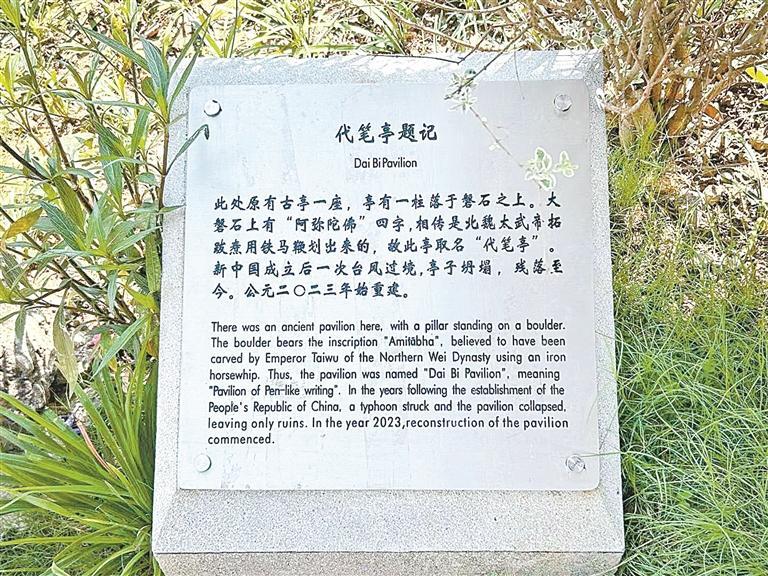

在“彭城七里”城市更新项目中,“代笔亭”被复建。代笔亭题记中称,“此处原有古亭一座,亭有一柱落于磐石之上。大磐石上有‘阿弥陀佛’四字,相传是北魏太武帝拓跋焘用铁马鞭划出来的,故此亭取名‘代笔亭’。新中国成立后一次台风过境,亭子坍塌,残落至今。公元二二三年始重建。”

深究代笔亭的文化内涵,其北魏传说的背后,不仅展现了徐州作为兵家必争之地的历史筹谋,也反映出徐州在民族大融合进程中起到的南北汇通的作用,以及徐州在南北朝时期独特的战略地位、文化特点和历史影响。

“刘邦第二”

南北朝时期刘宋王朝的开国皇帝刘裕,祖籍彭城郡彭城县绥舆里(今徐州市),出生于晋陵郡丹徒县京口里(今镇江市)。虽然是汉皇室后裔,但历经数代更迭,到刘裕时,家族已经沦为寒门。

刘裕幼年丧母,家境贫苦,其父无力抚养,曾一度欲将其抛弃,后被姨母收养,取小名“寄奴”(意为“寄养之儿”)。但刘裕胸有大志,成年后加入以徐州流民为主的北府兵,累军功官至建武将军、下邳太守。晋元兴三年(404年)刘裕一举击溃篡位的桓玄,入朝辅政。

东晋义熙五年(409年)起,刘裕率军两次北伐,统辖的北府兵,多吸纳彭城、下邳等地剽悍之士,有“南朝第一强军”称号。他以彭城为大本营,取道汴、泗入黄河,水陆并进,连破南燕、后秦,席卷黄河流域和关中地区。辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”即写的是刘裕。

义熙十三年(417年)八月,刘裕攻破长安,俘后秦主姚泓,收复关中,达到北伐事业巅峰,后率主力南返休整。《资治通鉴·晋纪》记载:“义熙十三年九月,刘裕至彭城,重阳日宴群僚于戏马台。”

这次重阳会中,刘裕不仅宴请了檀道济、王镇恶、沈田子等北府军骨干,还宴请了傅亮、谢晦等江东士族代表;不仅仿汉高祖刘邦的《大风歌》,以诗歌颂功,还借项羽戏马台检阅了骑兵。刘裕的重阳宴既是北伐凯旋的庆功宴,亦是代晋建宋的政治预演,成为南朝历史的关键节点。

420年,宋王刘裕逼迫恭帝禅让,成为南朝宋的开国之君,从此开辟了一个“徐州建军功——南京称皇帝”的赛道,宋、齐、梁、陈相继沿袭此道。

南朝史家沈约在《宋书·武帝纪》中对刘裕这样评价:“高祖(宋高祖,指刘裕)崛起布衣,不阶尺土,讨逆宣力,以静乱略,功成治定,遂有天下,盖汉高之亚乎!”大概可以翻译成“刘邦第二”。

刘裕还给后世留下了这样几个成语:

“金戈铁马”“气吞万里如虎”都因辛弃疾的词句家喻户晓,但严格来说,“金戈铁马”出自《旧五代史·唐书·李袭吉传》,不专属于刘裕。

“一世之雄”指一个时代的强者,典出《宋书·武帝纪上》:“刘裕足为一世之雄。”

“龙行虎步”指像龙和虎那样行进,形容昂首阔步、雄壮威武的样子,旧时多用于形容帝王的气度,典出《宋书·武帝纪》:“或说玄曰:‘刘裕龙行虎步,视瞻不凡,恐不为人下,宜蚤为其所。’”

“彭城三垒”

刘裕长期兼任徐州刺史,还镇彭城后,在徐州城外增筑“彭城三垒”(即下邳、吕县、留县三座卫星城),“悉以砖垒,宏壮坚峻,楼橹赫奕,南北所无”,形成纵深防御体系;依托泗水、汴水开展水军演练;利用徐州周边云龙山、九里山制高点,修建烽火台与瞭望哨;在徐州周边设置军屯,解决了北伐军粮短缺问题。

可以说,没有刘裕的深度经营,徐州难以在南北朝三百年间“北控齐鲁、南蔽江淮”,持续保持“兵家必争之地”的巅峰地位。直至唐宋,徐州仍被视作“刘裕故垒”。

更重要的是,刘裕将亲信檀道济、刘穆之等部署于此,形成以徐州为中心的寒门武将集团,打破了东晋门阀对军权的垄断。

北魏泰常八年(423年)北魏太武帝拓跋焘即位后,逐步统一北方。元嘉元年(424年),宋文帝刘义隆即位,开创了“元嘉之治”,双方不断发动战争。北魏六次南征均以徐州为首攻目标,但屡因城高池深、粮草充足、名将犹在而锋芒被挫。

最负盛名的将军檀道济,高平金乡(今山东金乡北)人,出身寒门,年轻时随兄加入北府军刘裕麾下,在刘裕、刘义符、刘义隆三朝均为重臣。不过,因其位高爵显、手握重兵,刘义隆害怕檀道济向刘裕学习,于是在元嘉十三年(436年)杀檀。

沈约《宋书·檀道济传》记载:“道济立功前朝,威名甚重,左右腹心并经百战,诸子又有才气,朝廷疑畏之……遂收道济及其子……道济见收,愤怒气盛,目光如炬……乃脱帻投地曰:‘乃复坏汝万里之长城。’”

典出于此的成语“万里长城”,比喻捍卫国家安全的大将;成语“自毁长城”比喻自己削弱自己,清除了可作为依赖的大将或能臣。

司马光著《资治通鉴·宋纪》评:“文帝以檀道济有威名,子又有才,恐身后难制,杀之……由是遂弱,至元嘉之末,魏人南侵如入无人之境。”清代杜纲著《南朝演义》中将檀道济与岳飞并列为“南北双冤”。

“三十六计”一词最早可考自檀道济,但我们现在看到的《三十六计》是否就是檀道济当年所写的《三十六计》尚无定论。但这并不影响我们背诵《三十六计诗》:“金玉檀公策,借以擒劫贼;鱼蛇海间笑,羊虎桃桑隔;树暗走痴故,釜空苦远客;屋梁有美尸,击魏连伐虢。”以此来致敬檀公。

铁鞭“代笔”

北魏太平真君十一年(450年),北魏军号称百万,五路南下,连克数城,太武帝拓跋焘亲率主力40万围攻彭城。刘义恭欲弃城而逃,在安北长史张畅、武陵王刘骏(刘义隆第三子)力谏下才放弃这一念头。

同年十一月二十六日,拓跋焘在城南项羽戏马台上搭建了毡屋,窥视城中虚实,见宋兵军容严整,未敢贸然进攻。拓跋焘遣使向西门守将告之此次亲率大军,势在必得,同时索要酒和甘蔗,以试探宋军的战争储备。刘骏同意了他的要求,同时不卑不亢地向北魏索要骆驼。

第二天,拓跋焘派尚书李孝伯用毡、盐、胡豉与张畅交换了酒、甘蔗、橘子。拓跋焘又要借用乐器,宋主将回答:“我军一心作战,没备乐器。”李孝伯对宋将出语讥讽,借机挑拨。张畅坚定地表示:“魏军若胜将无天理,我军愿决一死战。”

拓跋焘无计可施,无奈强攻坚城,劳师无功后绕过彭城南下,在长江边遭遇坚决抵抗。前有天堑阻隔前路,后有彭城挡其归路,拓跋焘被迫仓皇北返,吞下了失败的苦果。

刘宋此前北伐准备不足,进军轻率,落得“北伐败辱,数州沦破”,江北各地遭到战争的严重破坏,“自是邑里萧条,元嘉之政衰矣”。所以辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中沉痛地说:“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。”刘骏因为此次守住彭城,获得军功,后来趁乱成为南朝宋第五位皇帝,即宋孝武帝。

北魏方面虽然也有一定的伤亡,但进一步巩固了在北方的统治地位,在军事上对刘宋形成了更大的优势。代笔亭中“阿弥陀佛”四字,传说即此次南征拓跋焘以铁鞭“代笔”而书。

公元466年,徐州刺史薛安都投附北魏,彭城易帜。北魏政权不断巩固以彭城为中心的淮北地区,遣贤臣薛虎子任徐州刺史,都督徐、南兖、豫三州军事十余年。

薛虎子为了救济百姓,安定人心,组织戍卒开垦泗水两岸荒地。他还奏请朝廷减免徐州田赋,刺激人口回流,沿淮河—泗水修筑烽火台三百余座,改造彭城船坞,打造“楼船五十艘”,开创北魏淮河水军先例。

薛虎子于482年击退南齐萧景先五万大军,《魏书·薛虎子传》载其“镇彭城,威名震于淮徐”。徐州地方志《彭城志》载有“虎子渠”“薛公仓”等遗迹,民间传其为“护城神将”。

2002年至2005年,彭城广场北侧金地商都建设施工中,在北魏的地层发掘出巨大粮仓,应是这一时期的文献资料与考古资料的相互证明。

文化融合

徐州在东晋至南北朝三百年间,不仅是军事争夺的焦点,更成为南北文化碰撞、融合的“熔炉”。匈奴、鲜卑、汉等势力交替统治,加速了胡汉文化融合。尤以佛教文化的交融最有代表性。

北魏佛教兴盛,兴化寺内的大石佛即这一时期依山雕凿而成,四周佛龛众多,刻铭自“魏太和十年”延续至唐宋。其后,孝文帝推行汉化改革,徐州高僧慧纪等应召北上,入主云冈石窟,使南朝画风北渐,彭城再次成为南北文化交流的重地。

昙度是当时徐州高僧的代表人物之一,记载主要出自《高僧传》。该书为南朝梁代僧人慧皎所撰,是中国佛教史上第一部系统的僧传,具有极高的史料价值。“后游学京师,备贯众典。而以脚疾,西上彭城,从僧渊法师更受《成实论》。遂精通此部,独步当时。魏主元宏闻风餐挹,遣使征请。”

昙度北上平城后,在平城开坛讲经义学,“唱谛鹿苑,作匠京缁”,受到文明太后冯氏和孝文帝的尊敬。他的讲经活动对平城的佛学风气产生了重要影响,推动了当地佛教义理的研究和传播,为南朝佛教文化在北方的传播起到了积极作用。

慧纪也是北上的徐州高僧之一。他与昙度等一同在平城的佛教界活跃,他们的到来使得平城的佛教界增添了新的活力和思想。

这些徐州高僧带来了南朝的佛教义理和文化,与当地的佛教传统相互交流、融合,促进了云冈石窟造像风格的转变,使得“褒衣博带、秀骨清像”的南方造像风格逐渐在云冈石窟流行起来。

北人南迁、南人北上的流动必经徐州,文化要素随之传播。北魏孝文帝改革(494年)后,南朝士族经徐州北上洛阳,携带《昭明文选》《文心雕龙》等典籍,推动北朝文学革新;北朝工匠则通过徐州南下,将石窟雕刻技术传入建康。

刘裕北伐时,将鲜卑、羌族降卒安置于徐州屯田,形成“胡汉杂处”的军镇文化。因此,徐州出土的南北朝墓葬中,有汉式陶俑与胡人牵马俑共存,体现生活器用的交融。

徐州的文化交融史,揭示了一个深刻规律:军事对抗的前沿往往也是文化融合的先锋。这座城市如同一个巨大的文化变压器,将南北差异转化为创新能量,最终汇入中华文明的长河。

总之,魏晋南北朝是中国历史上分裂割据、南北对峙的时代。徐州地处水陆要冲,北扼兖豫,南蔽江淮,“彭城之得失,辄关南北之盛衰”,成为各路政权竞相争夺的焦点。这一时期,胡汉交融、文化汇通,统一的多民族国家得以涅槃重生。

链 接

云龙山下重现『关公马蹄印』

本报记者 张瑾

2021年9月,徐州市自然资源和规划局网站发布了云东文化街区云东一道街A地块建设项目变更公示,因保护地下文物 “关公马蹄印”岩石遗址,将已规划的地库面积减少53平方米。

更改规划,保护古迹,离不开徐州文博工作者的鼓与呼。徐州博物馆陈列部主任岳凯回忆,2016年5月,他和朋友在云东的素食馆吃饭,无意间听胡老板说起对面的拆迁区内有“关公马蹄印”遗迹,但是被建筑垃圾覆盖,很难辨别具体位置。

在附近居民和云龙山管理处相关人员的帮助下,岳凯最终用铁铲将两处呈半圆形的“关公马蹄印”以及“阿弥陀佛”的石刻揭露出来。在此后的多年,不论地块功能发生怎样的变化,他都一直关注,四处奔波,与相关部门联系,建议将其最大化地保护。

“马蹄印”直径40多厘米,两处深浅不等,大小略有差异。“阿弥陀佛”四字为阴刻竖排,“阿”字只在岩石上錾刻细线勾出轮廓,“弥陀佛”三字正常凿刻,每字40余厘米见方,其中“佛”字最后一笔竖画约1米长。

在邓毓昆主编的《徐州胜迹》书中有记载:从云龙山兴化寺下山,北行约300米处,路旁有块大磐石,上面直行正楷写有“阿弥陀佛”四字,每字径宽一尺,石上存有金代正大元年(1224年)和元代大德八年(1304年)两代观赏者的题名。大磐石上原有一座“代笔亭”,其名取自用铁马鞭代笔写字之意。

云龙山下大磐石上留下的马蹄印样的石坑,被民间附会为拓跋焘战马踩踏留下的,曾建在其上的代笔亭为何时所建不得而知。据云东一带百姓回忆,代笔亭下原有一通三尺多高的石碑记录着古迹的来龙去脉,徐州解放后一次台风过境,亭子倾坍,未再重建。

·AI诗咏代笔亭

《永遇乐·彭城代笔亭怀古》

泗水流金,云龙叠翠,代笔亭路。铁马鞭痕,佛狸刻迹,犹作山河怒。戏马台前,九里山下,曾见龙腾虎步。想当年,刘郎饮马,气吞万里如虎。

道济唱筹,虎子屯粟,赢得仓廪如铸。白面书生,封狼遗策,空负平戎赋。薛公渠在,昙度经残,谁问梵钟晨暮?凭栏处、千年烽火,都成磬鼓。

(注:佛狸为拓跋焘小名)

《永遇乐·彭城代笔亭怀古》

岁月悠悠,云龙山下,代笔亭立。阿弥陀佛,铁鞭代笔,太武帝遗迹。刘裕北伐,檀道济守,万里长城屹。白面书生,王玄谟议,北伐败绩。拓跋焘怒,饮马长江,彭城危急。薛虎子治,军户屯田,淮北稳固。释慧纪入,云冈石窟,佛教交融。彭城之得,南北汇通,文化熔炉。

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。