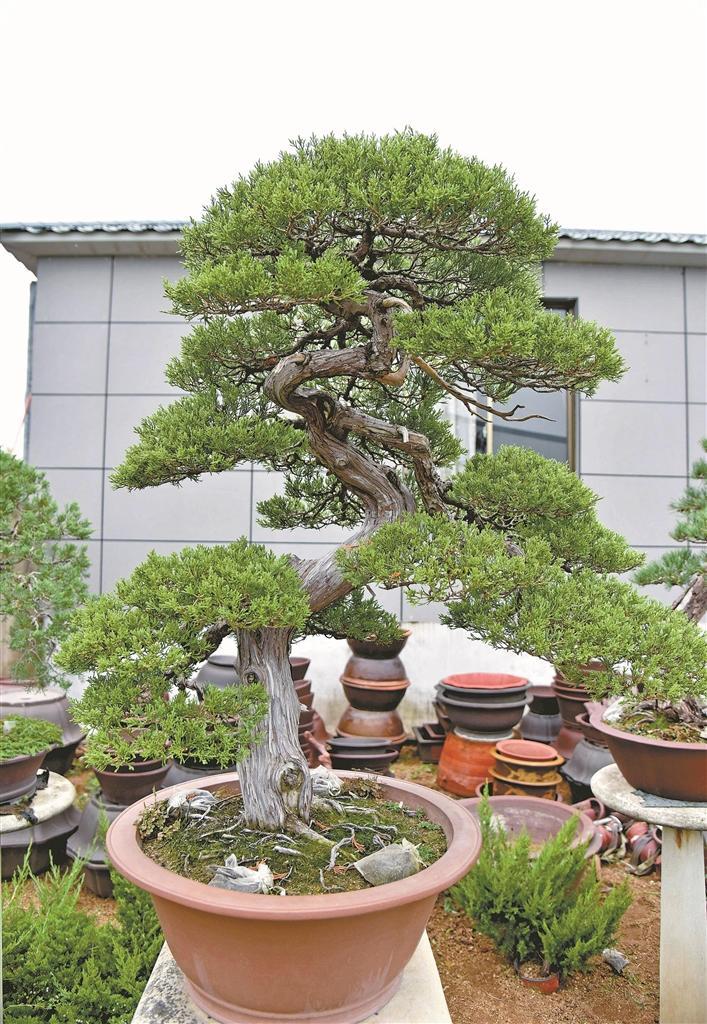

盆景制作

盆景制作技艺是我国传统的造型艺术,它是以树木为主要素材,经过精心培育和艺术处理,以盆栽形式浓缩自然与人文风貌的艺术品。技艺赋予其形,文化赋予其魂,盆景制作技艺是艺术与技术的结合,也是技艺与文化的结合,其工艺流程主要包括创作理念、制作技艺、养护管理三个部分。

●受访人

何继刚,花卉园艺师(高级技师)、江苏省传统技艺技能大师、江苏省技术能手、江苏省青年岗位能手、江苏省何继刚乡土人才示范工作室领衔人、新沂市大工匠。作品曾获江苏省首届乡土人才传统技艺技能大赛盆景制作一等奖、中国盆景艺术家协会江苏省会员活动中心第二届盆景艺术节银奖等。

盆景素来被誉为“立体的画、无声的诗”——它以咫尺花盆为天地,却能勾勒出山河万里的壮阔;借虬枝枯干为笔墨,将自然意趣与人文情怀凝于方寸之间。

在新沂这片孕育了深厚盆景文化的土地上,何继刚用二十余载光阴,将匠心技艺与文化情怀尽数熔铸进松柏的苍劲风骨里,为盆景制作这门古老手艺,续写着充满时代温度的新篇。

选材之道

枯荣间觅天工

盆景之魂,首在选材。一株盆景能否成就气韵,能否承载意境,从选材的那一刻便已埋下伏笔。何继刚的选材之道,既遵循传统古法,又融入对自然的深刻洞察,他总是在多个要素的辩证考量中,寻找最契合创作理念的素材。

“选桩材先要选‘老态’,也就是选岁月沉淀出的厚重感,不过判断一株树的‘年龄’,不能只看粗细,还要观察其断面年轮的疏密。”何继刚表示,老的柏树木质颜色偏深,油脂充盈,这样的素材才能稳稳承载盆景该有的历史感,让观者一眼就看出“古意”。

若说“老态”是盆景的灵魂,那“舍利干”便是赋予这灵魂张力的关键。

所谓“舍利干”即树干局部白骨化的木质部,是自然风雨侵蚀的杰作,也是盆景艺术中“天人合一”的具象表达。但何继刚挑选“舍利干”,从不为追求噱头而刻意找奇形怪状的素材,反而更看重其与整体树形的和谐共生。他常与同行分享:“‘舍利干’的大小、比例、位置要合乎情理,既要在视觉上有‘枯’的冲击感,让人感受到自然的磨砺,又不能显得突兀,破坏了树形原本的气韵——就像山水画里的留白,要恰到好处。”

除此之外,“水线”也是确保盆景生命力与美感统一的核心。通俗地讲,水线就是连接植物根部和枝叶输送养分的线路,即“舍利干”的树皮部位。在何继刚的选材标准里,水线的挑选讲究“健康饱满、有露有藏”。

“水线不能太直太硬,要像山间溪流般曲折变化,最好是既要能贯通上下,又要与“舍利干”相互映衬。”何继刚表示,大部分情况水线都会有一定残缺,他则会通过嫁接补条的方式进行修复,以此满足造型的需要。

与此同时,树形的“野趣”与素材的“潜质”,也是何继刚选材时的重要考量。

树形上,他偏爱体量适中、根盘扎实、枝干过渡自然的树形。而“潜质”则指向桩材的可塑性——树皮上的疤、结、洞、穴,在常人眼中或许是缺陷,但在他看来却是“美”的起点:“从这些细节里,能看出木质纤维的变化,通过雕刻、嫁接,就能把这些‘缺陷’转化为独一无二的艺术符号。”

在何继刚眼中,选材是“与自然对话”的过程。他从不孤立看待某一个要素,而是统揽全局,在老态与生机、“舍利干”与水线、树形与潜质的平衡中,找到最适合“立意”的素材——正如他所说:“有些素材,本身就带着自然的‘剧本’,我的工作,不过是读懂这份意境,再用盆景的语言把这个剧本好好演绎出来。”

融艺于技

方寸间造乾坤

如果说选材是盆景的“先天之本”,决定了作品的根基与潜力,那么技法便是盆景的“后天之魂”,赋予素材鲜活的艺术生命力。在盆景制作领域深耕二十余年的何继刚,于无数次实践打磨中融入个人感悟,将盆景制作分为审材立意、筋骨重塑、根盘驯化几个步骤。

“审材立意”是盆景制作的起点,也是最考验“审美判断力”的环节。面对一株素材,何继刚首先要做的,是找到其“最佳观赏面”——蹲下身观察根盘是否扎实,站起身审视枝干的走向,侧过身判断水线与舍利的位置,在反复观察中,确定盆景的“立意”。

尤其当面对半成品或成品改作时,这份“审材”的眼光更显珍贵。何继刚常说,改作的关键在于跳出原作者的固有思路,以全新视角重新剖析素材的优缺点。他在教学中曾遇到过一株枝叶排布规整但缺乏灵动之气的盆景。于是,他果断调整观赏面,将树形塑造成“低伏态势”。一番改动后,原本平淡的盆景瞬间焕发生机,宛如“松卧山岗”般悠然苍劲,意境十足。

确定立意后,便是“筋骨重塑”,这也是盆景制作的核心。何继刚的“筋骨重塑”,讲究“减法”与“加法”的结合:“减法”即去掉冗余枝条,将视觉重心引向根盘,让树形更显凝练;“加法”则是借助铝线攀扎的细腻手法,引导枝干按照立意的方向弯曲延伸,让整个画面更趋于自然之美。

“加减”之外,何继刚还通过“丝雕断面处理”技法,让人工处理过的枯干肌理更显自然。只见他手持刻刀,在“舍利干”的断面上轻轻游走,片刻之后,原本突兀的断面便呈现出如岩石风化般的质感,与鲜活的枝条形成巧妙呼应。

春疏芽,控制枝叶密度;夏摘芯,避免枝条徒长;秋定形,调整枝叶姿态。顺应季节的更迭控制盆景形态,何继刚将针叶长度缩至2厘米,叶簇控制在5厘米,叶密度提升两倍,与“舍利干”的“骨感”形成鲜明对比。

树不见根便似插木,“根盘驯化”则是何继刚技法中最“耗时”也最“见功力”的部分。对于根盘先天不足的苗木,他通过整理、调校、蓄养、补缺等步骤,让根盘逐渐完善。“根的造型与枝的造型同理,都要弯曲有变化,主线由粗到细,次脉围绕主线分布,形成网状结构。”何继刚笑着说。

除了这些核心技法,何继刚还在构图设计与艺术哲学上不断创新。他打破“平片式”构图的局限,采用“上层枝45度斜展、中层枝横向延展、近地枝弧线下探”的布局,让盆景在方寸之间形成“空间交错纵深”的效果;他提出的“三度空间法则”,更是将盆景技法提升到了哲学层面——物理空间上,以枝干扭转破解二维平面感,让盆景各方位皆成画境;时间空间上,通过“舍利干”与新枝的对比,巧妙定格“时光流转”的痕迹;精神空间上,以“枯荣互见”的形态,传递“生生不息”的生命哲思。

在何继刚看来,技法不是僵化的“步骤”,而是“为意境服务”的工具。“哪怕是最简单的修剪,也要想着‘这一刀下去,能不能让树形更显灵动’;哪怕是最基础的嫁接,也要想着‘这一枝接上,能不能让意境更完整’。”正是这份“以艺统技”的追求,让他的盆景技法超越了“工艺”的范畴,成了表达审美与哲思的载体。

师法古意

坚守中开新境

何继刚的盆景风格,深深植根于中国传统美学,南宋绘画大师马远的“边角小景”,是他美学理念的重要灵感来源。

马远善以简练笔墨勾勒空间意境,笔法劲利阔略,常以局部取景表现深远意蕴。其《松下闲吟图》中,松树枝干方直峭硬,松针如车轮状,尽显清瘦苍劲之态,这种“以少胜多”的艺术表达,让何继刚深受触动。

“马远画松,不求繁枝茂叶,只求风骨;我做盆景,也不求浓荫蔽日,只求意境。”何继刚表示,他将马远的绘画理念巧妙融入盆景创作,逐渐形成了以“瘦直高干”为核心的个人风格。

这种“文人盆景”风格,不仅体现在造型上,更体现在“禅意”的营造上。何继刚打破传统盆景“清奇古怪”的框架,追求“简约而不简单”的意境。

“好的盆景,不是让人看‘技法多复杂’,而是让人品‘味道多悠长’。”在他眼中,盆景早已不只是承载艺术的载体,更是传递情感温度的媒介。尽管盆景的商业价值不容忽视,但他始终坚信,对艺术的纯粹追求才是这门技艺的本意,这份坚守,也成为他创作路上不变的初心。

在传承这门古老技艺的道路上,何继刚既是兢兢业业的“继承者”,更是勇于突破的“开拓者”。作为江苏省何继刚乡土人才示范工作室的领衔人,他深知“技艺不传承,便是绝响”的道理,自2013年工作室成立以来,便全身心投入到盆景人才培养中。十余年间,他已培养出一大批中青年盆景制作者,其中不少人如今已成长为新沂盆景产业的中坚力量。

与此同时,何继刚也从未停下推动新沂盆景产业化与品牌化的脚步。2017年,他代表徐州市参加江苏省首届乡土人才传统技艺技能大赛,凭借精湛的技艺斩获盆景制作一等奖,这一荣誉不仅是对他个人实力的认可,更让“新沂盆景”的品牌响彻四方。

在何继刚的带动下,新沂盆景小镇产业规模不断壮大,形成了苏北乃至全国最大的商品盆景集散地,不少村民靠着盆景产业实现增收。

回溯过往,2002年以来,何继刚一直从事园林景观设计施工、花卉园艺盆景制作。二十余载春秋流转,在他的园子里,每一株盆景都承载着独特的故事——有的是他年轻时亲手培育,见证了他技艺的成长;有的是师父留下的经典作品,凝聚着老一辈匠人的智慧;有的则是他为传承技艺特意留存的教学范本,承载着技艺延续的使命。

“一盆一景一乾坤,每一株盆景都是一个小世界,里面有自然的规律,有艺术的审美,更有做人的道理。”何继刚的这句话,既是对盆景艺术的深刻理解,也是他人生感悟的浓缩。未来,他仍将以匠心守护这门古老的民间艺术,让它在代代传承中生生不息,在创新发展中绽放新的光彩。