本报记者 周翔宇

鼓楼剪纸

剪纸是中国民间传统手工艺,历史悠久,精致典雅。它以剪刀或刻刀为工具,在纸上剪刻出各种图案,题材涵盖花鸟鱼虫、人物故事、吉祥纹样等,是展现传统民俗文化与审美情趣的重要载体。

鼓楼剪纸,正是剪纸艺术在徐州地区的发展成果之一,其技法丰富,有平剪、折纸剪法、套色等,题材丰富多样,兼具实用性与艺术性,广泛应用于节日装饰、民俗活动中。

●受访人

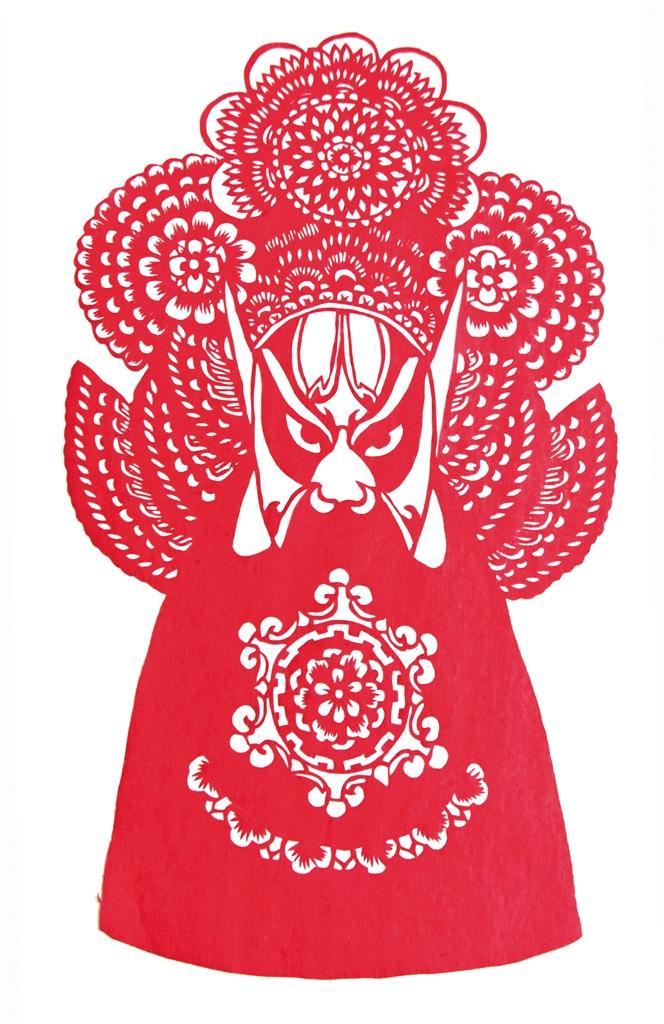

宋秀兰,1956年生,徐州人。现为鼓楼区“鼓楼剪纸”区级非遗传承人。小时候跟随邻家老人学习了一些基础剪纸技艺,多年来一直对剪纸感兴趣,曾在徐州老年大学跟随王淑兰老师学习剪纸。她能熟练运用平剪与折纸剪法,擅长“五蝠奉寿”“套色花篮”“脸谱”等题材的创作。她在中小学带过剪纸社团,近年来于鼓楼区文化馆任课剪纸班,经常开展非遗进社区、进校园活动。

红纸一方,承载着千年民俗的温度;剪刀一柄,裁剪出东方审美的意趣。

剪纸这门指尖上的艺术,从来不止于单纯“剪”的技法呈现,它以刀为笔,以纸为媒,将花鸟的灵动、山水的悠远、吉祥的祈愿凝于方寸之间,既是寻常百姓装点生活的烟火之趣,亦是文人墨客寄托情思的雅致之选。

平剪的利落、折纸剪法的对称、套色的斑斓,在艺人的巧手下幻化出万千形态:婚娶时的“囍”字含情,年节时的“福”字纳吉,窗棂上的纹样诉说着古老传说,灯罩里的剪影摇曳着岁月温柔。这薄薄纸片间的乾坤,藏着人们最质朴的浪漫与最深沉的文化根脉。

●生活乐趣纸上寻

午后的阳光透过窗户洒进来,照得工作室内分外明亮。鼓楼区“鼓楼剪纸”区级非遗传承人宋秀兰坐在木桌前,指间那把磨得温润的剪刀轻触红纸,她专注地凝视着案上的草图,静静沉思。年近古稀的她,已在剪纸这方天地里倾注了数十载光阴。

“在我小时候,邻居家有位老人,大伙都叫她王奶奶,她的手特巧,会剪漂亮的纸。” 谈及与剪纸艺术的结缘,宋秀兰眼神柔和,仿佛又回到了孩童时代。

“有天放学路过她家,我瞥见窗户玻璃上贴着几幅新剪的窗花,花鸟模样活灵活现,精致得很。我看了好久,心中羡慕极了,想着要是自家的窗户上也能贴上,该多好看啊。”

坐在院门口的王奶奶早注意到了扒着门框的宋秀兰,那双眼亮闪闪的渴望,老人一眼便懂。

她笑着招手:“孩子,是想要张窗花吗?”说着便转身取来两张精巧的剪纸。

可就在宋秀兰伸手去接时,王奶奶却缩回手,眼底藏着笑意问:“要不,我教你自己剪?”

年幼的宋秀兰当时还不懂“授人以鱼不如授人以渔”的大道理,只满心想着“要是自己会剪,定能在小伙伴面前神气一把”,当即用力点头。就这一句邀约,让她踏进了剪纸的世界,开启了跟着王奶奶学剪花草的日子。

“感兴趣容易,真学起来才知其中难处。”锋利的剪刀遇上薄脆的红纸,力道稍重便剪过头,角度偏一点就走了形,稍有差池,整幅作品便前功尽弃。

宋秀兰至今仍记得,当年为了剪好一个端正的“囍”字、几株鲜活的花草,用废了好多张红纸,那些剪得歪歪扭扭的残片,堆在桌角,既是初学的笨拙印记,也是她一遍遍摸索、不肯放弃的见证。

“还是要有耐心,一开始不能求快,等到做得熟练了,速度自然提上来了。”宋秀兰先学会的是一些基础款的窗花剪纸,给自己家的门窗上也贴上了,煞是好看。

在跟王奶奶学剪纸的日子里,宋秀兰也渐渐摸清了这门手艺的“来路”。

她告诉记者,剪纸艺术渊源久远,在纸张还没出现时,古人就会在皮革、丝织品、金属片上剪裁、镂空,那份“以刀塑形”的巧思,与后来的剪纸一脉相承。

到了汉代,造纸术问世,真正的剪纸便应运而生;而后唐宋,随着百姓生活改善、审美提升,剪纸彻底走进千家万户,愈发兴旺。

“敢竞桃李色,自呈刀尺功。蝶犹迷剪翠,人岂辨裁红。”她还特意提起了一首古诗,“这寥寥几句,把剪纸艺术的精美全写透了。”

●匠心与巧思并重

“剪纸是一项很神奇的艺术,用纸这种很普通的事物作为材料,只凭借一把剪刀,就能做出精美的艺术品。”从事多年剪纸创作的宋秀兰,对这门艺术有着深沉的热爱。

“最关键的是,流程也不算复杂,就是构思和剪裁两步,只不过剪刀上的功夫,可得好好打磨才行。”在她看来,构思时要把图案的轮廓考虑清楚,剪裁时更得全神贯注,要是一刀没剪到位再补剪,纹路就会显得生硬不流畅;可要是力道没把控好剪过了头,那整幅作品就彻底毁了,一点补救的余地都没有。

“构思的时候,我都是先用铅笔在纸上打草稿,这时候怎么修修改改都不怕,只要把轮廓画清晰了,后面剪起来就顺手多了。”宋秀兰笑着解释,随手拿起一张红纸对折压平,笔尖在纸上轻快游走,刷刷几下,几道利落的线条就勾勒了出来。

记者盯着纸上的半幅图案,一时没看出头绪。见记者面露疑惑,宋秀兰指了指对折的纸边:“我这用的是折纸剪法中的对折,剪出来的图案是对称的。在折好的纸上画,可能看起来不完整,但等剪完一打开,整个样子就清清楚楚了。”

她拿起剪刀,手腕灵活转动,剪刀走势流畅自如。没一会儿,她将对折的纸展开,一只活灵活现的金鱼跃然眼前。

“这种是折纸剪法中的对折,剪出来会有两个完全相同的部分,共同组合成一个完整图案。要是多折叠几次,就能剪出多个相同的图案了。”

宋秀兰又拿起一幅作品,只见上面纹路精巧细腻,元素丰富多样。“这叫《五蝠奉寿》,寓意很好,福寿双全。它运用了多种剪法组合创作。五个一模一样的蝙蝠,是通过折纸剪法里的五折剪出来的。中间这个‘寿’字,看着可能和平时常见的‘寿’字不太一样,这是因为在剪纸艺术里,为了体现吉祥喜庆的氛围,会对一些字进行艺术化的变形处理。”

宋秀兰告诉记者,对折是剪纸里至关重要的技巧。虽说有些图案也能在平铺的纸上直接剪,或者挑着部分剪,但论及美观度和创作效率,与用对折剪法创作的各类作品相比,还是稍逊一筹,缺了那股独特的韵味。

“像‘囍’这种剪纸中最常见的元素,就需要依靠对折剪法。”说话间,她拿了张红纸,三下五除二,一幅《喜上眉(梅)梢》就完成了。

●刀锋过处韵长留

“对了,这门艺术虽说叫剪纸,但用刻刀其实也能做,因为刻纸也算剪纸的一种,而且还能批量做出图案,熟练的话一次刻几十张都不成问题。”

宋秀兰告诉记者,她以前接过不少需要大量剪纸的订单,遇上这种情况,她就把一摞红纸叠在一起压实,再拿起刻刀开工,“我最多能刻40张左右,刻一次就能出40张作品,效率比一张一张地剪可快多了。”

不过宋秀兰平日里还是更偏爱用剪刀创作。她坦言,剪纸虽“慢”,却能让她在指尖开合间细细品味其中的文化韵味,也更方便她边剪边琢磨,随时思索新图案的创作灵感。

提及创新作品,宋秀兰笑着拿出一幅《花篮》,这张剪纸与寻常单色作品大不相同,红色的花瓣、黄色的花瓣、绿色的叶片、褐色的花篮……错落交织,色彩饱满又层次分明。

宋秀兰告诉记者,这幅《花篮》用的是套色剪法,需先将花篮轮廓、花瓣、叶片等不同元素,分别用对应颜色的彩纸剪出;再按设计好的布局,将各色剪片依次粘贴拼接,最终组合成完整图案。

这种技法比较考验创作者对构图和色彩协调的把控力,能突破单色剪纸的局限,通过色彩搭配让作品更鲜活,更新颖。

数十载春秋一晃而过,年近七十的宋秀兰,早已从当年跟王奶奶学剪纸的小姑娘,变成了如今孩子们口中声声唤着的“宋奶奶”。

“参加非遗进校园的时候,孩子们的笑容让我印象深刻。”回忆起自己这些年弘扬剪纸文化的工作,宋秀兰的眼里满是温柔。

“每次带着红纸和剪刀走进教室,孩子们都围上来叽叽喳喳问个不停,小手举得高高的,盼着能早点上手试试。他们在学会剪窗花后,兴高采烈地跑过来问我‘宋奶奶,我剪的窗花好看吗’,那股认真又期待的劲儿特别打动我。”她笑着感慨,正是这些纯粹的笑容,让她觉得在中小学开展剪纸体验活动非常有意义,也更坚定了她要把这门老手艺好好传下去的念头。

一方红纸,一把剪刀,在宋秀兰指尖流转数十载,她剪过皮影,剪过“福”字,也剪过脸谱,剪不尽的是民俗风情,裁出来的是文化根脉。这薄薄纸片上的花鸟福寿,既是时光沉淀的匠心,也是生生不息的传承。当剪刀开合间的细碎声响,与人们的笑语相融,剪纸这门古老艺术,在新的时代里,依旧焕发着温润而鲜活的光彩。