本报记者 周翔宇 实习生 陈静

黑白木刻版画

黑白木刻版画是一种以刷上黑墨的木板为纸张,以刻刀为画笔,绘制图像线条与形状的艺术。它用简练的黑白对比塑造形象,极具视觉张力。

创作时,手艺人会先在纸上绘制草稿,然后覆到木板上绘制底稿,再以刀锋沿纹路进行绘刻。保留的木面为黑,刻去的呈白,黑白对比,构成画面。这种艺术讲究刀法的粗细、深浅变化,能通过黑白交错表现光影、质感与情感,兼具艺术性与表现力。

●受访人

王庆龙,1958年生于徐州,泉山区黑白木刻版画区级非遗传承人,精擅版刻技艺,熟练掌握阴刻、阳刻等多种技法。

王庆龙从小热爱美术,1998年拜师于国内黑白木刻版画泰斗王寄舟先生门下,学习木刻版画技艺。创作时,以黑白对比互相衬托,以线条疏密相间、形状穿插的节奏变化构成自己新颖独特的艺术风格。作品题材丰富,涵盖上古神话、传统民俗、历史故事等内容。

刻刀在木板上轻盈游走,入木三分。微卷的木屑层层翘起,刀锋过处,线条便清晰浮现。

黑白木刻版画,没有油彩的浓艳,亦无水墨的氤氲,仅以单一墨色为骨,深浅刻痕为脉,于黑与白的疆域里独辟乾坤。

一代代匠人在刻刀起落间精雕细琢,于刀锋、木材的摩挲中研磨时光。每一道刻痕都是历史的密语,每一寸留白都沉淀着匠心的温度。循着木纹,黑白木刻版画的故事,便在这刀木相契间静静铺展。

刀为画笔木作纸

走进人来人往的户部山历史文化街区,一条小巷里有着一间安静的工作室,木桌上的碎屑散落,黑白木刻版画非遗传承人王庆龙正俯身桌前,用砂纸细细打磨着椴木板材。

见有人来了,他搁下砂纸抬头招呼,一头华发更显矍铄。

今年67岁的王庆龙,在刀木之间坚守了大半辈子,谈及与黑白木刻版画的缘分,王庆龙指尖轻抚过木板上深浅不一的纹路,记忆便顺着木纹缓缓流淌开来。

“我打小就爱画画,总在纸上涂涂画画勾勒各种图案,学校里但凡有绘画活动,我准是第一个举手报名的。”他望向窗外,“有一次家里打家具,剩下些边角木料,我就攥着小刀在上面刻刻画画。木屑簌簌往下掉的那会儿,心里说不出的舒坦。用现在的词来说,就是解压。”

看着花纹在木板上渐渐显形,幼时的王庆龙入了迷。没课的日子里,他常常一刻就是一下午,连日头悄悄斜到窗棂上都浑然不觉。

成年后,王庆龙仍保持着这个爱好,时不时买些木材刻着解闷。“有回一个朋友来家里坐,瞥见那些刻了花样的木板,眼睛一下子亮了。” 他笑着回忆,“朋友指着问:‘你还会木刻版画呢?’我当时就愣了,什么是木刻版画?我不过是刻着玩罢了。”

查阅资料后,王庆龙得知,原来真有一种民间艺术叫做“黑白木刻版画”,指的是用刀在刷了黑墨的木板上刻绘图像的艺术。它用简练的黑白对比塑造形象,极具视觉张力。

“我突然意识到,我的这些木板要是之前刷过墨,那不就是黑白木刻版画了吗?”王庆龙心中高兴,决定专门去学一下这门艺术。经人推荐,他拜了国内黑白木刻版画泰斗王寄舟老先生为师。在先生案前,他听教诲、悟刀法,也结识了很多艺术名家,切磋技艺。

从此,他手中刻刀有了章法,灵动而不失矩,纷飞木屑见证着刀工画艺日渐精进。“在学习过程中,我得知这门艺术传承久远,与汉代造纸术渊源颇深,在隋唐五代又随印刷术发展而兴盛。往后题材愈发丰富,社会民俗、神话传说、历史故事皆可入画。”

木香之中运匠心

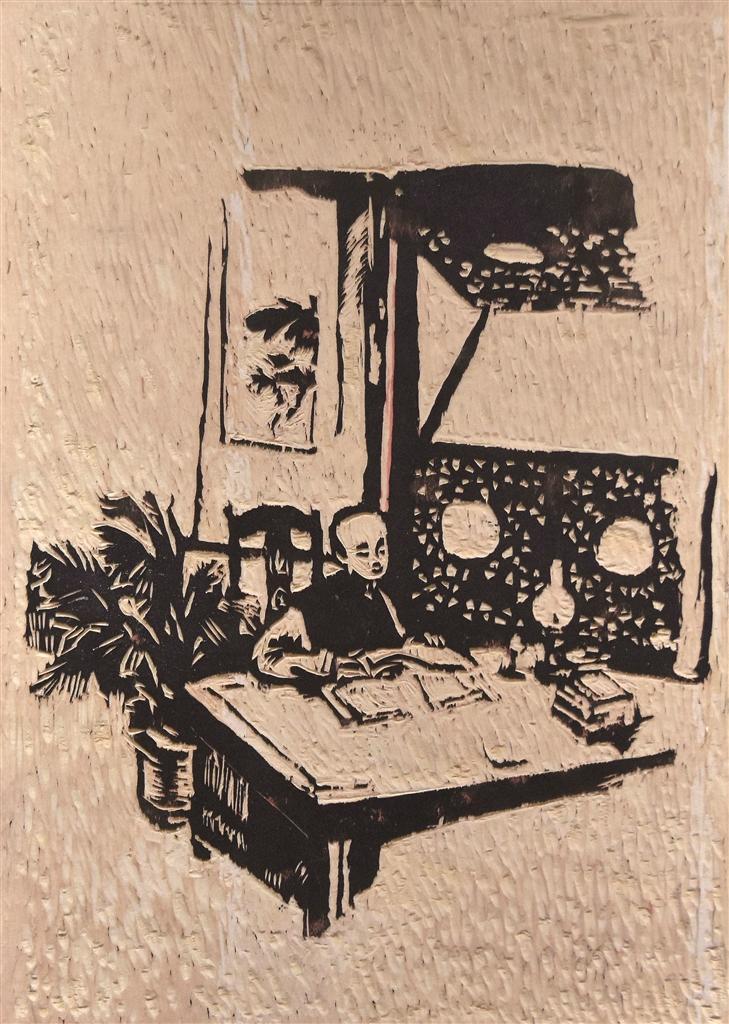

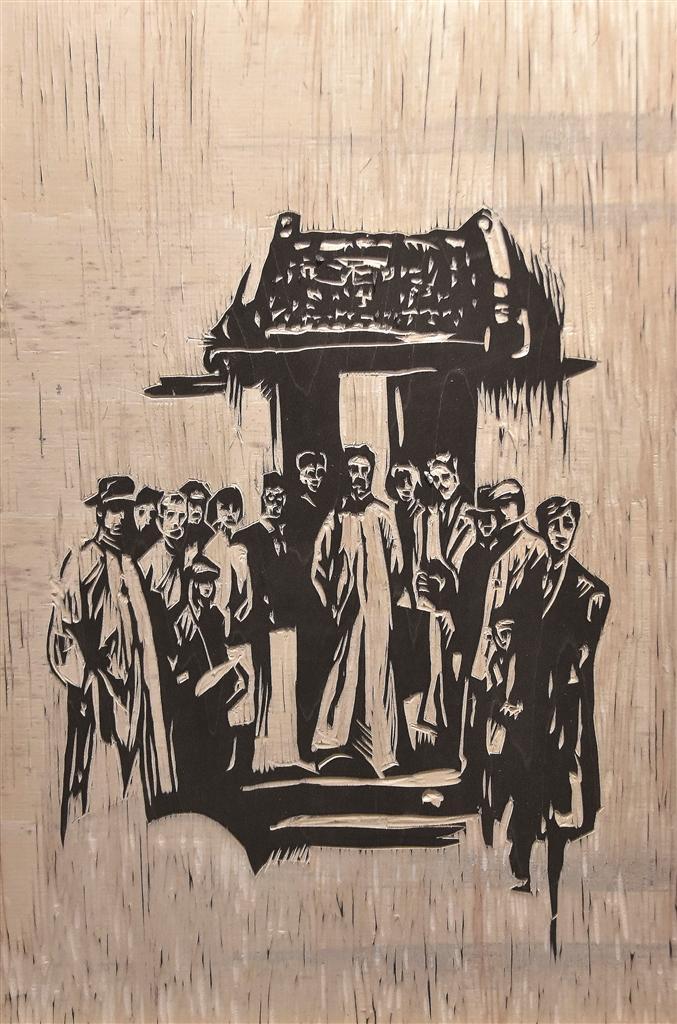

“在黑白木刻版画艺术的发展过程中,鲁迅先生发挥了重要作用。” 王庆龙说着,目光望向工作室的一面作品墙。上面有20余块与鲁迅相关的黑白木刻版画,正是他耗费数年心血创作的《鲁迅的一生》。

上世纪30年代,面对困难的社会局势,鲁迅先生振臂一呼,倡导发起新兴木刻运动,以刻刀为武器,为时代发声呐喊。“鲁迅先生这一倡导,全国各地的艺术工作者纷纷响应,制作了许多反映时局、呼吁抗战的版画作品,为这门传统技艺注入了新的活力。”他伸手介绍自己版画作品中鲁迅的剪影,语气里满是敬佩。

“黑白木刻版画,就像鲁迅先生的性子,黑白分明,容不得半点含糊。”为了敲定选题,王庆龙不知与这位文坛巨匠“对话”了多少日夜。“先生的著作,旁人写他的文章,我翻了又翻、品了又品,对他的风骨、生平多了几分真切体悟和了解,才敢动手创作这组作品。”

他刻刀下的鲁迅,有着格外鲜活的灵魂。从垂髫稚子到求学少年,再到稳重中年……木板上的鲁迅,时而蹙眉沉思,目光如炬;时而朗声大笑,豁达率真,嬉笑怒骂皆入木三分,十分鲜活。

那些交错的刻痕里,仿佛还回荡着鲁迅“横眉冷对千夫指”的铿锵,浸润着“俯首甘为孺子牛”的热忱,熔铸在笔墨与刻刀里的民族魂,历经风雨依然滚烫。

而这鲜活的呈现,全赖于黑白木刻版画独有的技法门道。这门艺术的独特之处在于木味、刀味与力度之美。“细节容不得半点马虎,最难的是刻画人物神态。”说话间,王庆龙将雕刻使用的圆刀、平刀、三角刀一一摆上,“刻绘之时更要仔细认真。”

黑白木刻版画的流程并不复杂。

第一步是构思,定好思路后用铅笔在纸上画草稿,反复打磨至满意。“打草稿就用铅笔,多画几次,把图案画清楚,下刀才顺手。”王庆龙边说边拿起铅笔演示,画了一幅《连年有余》的图案。

“第二步是刻。把草稿覆在木板上,用笔再描一遍,然后木板上有了底稿的纹路,就能操刀刻制了。”他从柜中取出一块椴木板,“椴木材质好,坚实耐用,适合绘画,我前几天在这上面刷了层黑墨,当作底色,现在墨正好干了。”

刀锋出奇展新意

“用刀最讲刚柔并济。”王庆龙拿起刻刀在木板上小心比划,思索着下刀位置,“哪怕纸上图案勾描得再精妙,刻时,刀上若失了力道或没了灵动,终究是前功尽弃。”话音方落,他手腕陡然发力,刀锋划过,再无迟疑,刻出的线条流畅劲挺。

刻刀游走时,刮过的地方露出木色成“白”,未刮之处留存黑墨为“黑”,黑白交错间,图案渐渐显形。

记者留意到,王庆龙的黑白木刻版画作品里,有的是正面构图,图案一眼就能看清;有的却是镜面反向。

“这些反向的,是为了方便拓印,比如倒马井这个,你看木板上是镜面的,但把图案拓印到纸上,图案就正过来了。”他笑着解释,“在黑白木刻版画艺术中,正面构图的可直接欣赏,镜面构图的则能用来批量拓印复制,各有各的用处。”

“这刀下的功夫,既要观物之细,还要悟物之魂,让手上的刀法与心里的认知拧成一股绳。”他指着一幅作品,解释几处细节,“你看,鲁迅先生身上的衣着,既要贴合彼时史实,又要刻得精细生动,让布料褶皱里都藏着精气神。”

此外,王庆龙还创作了不少其他题材的木刻版画。

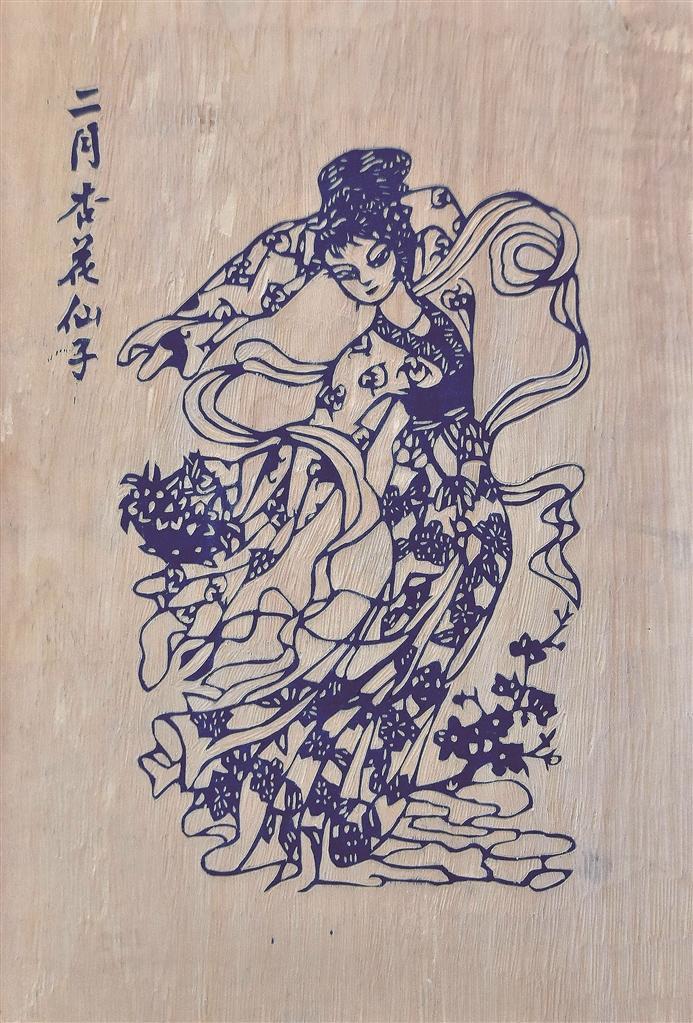

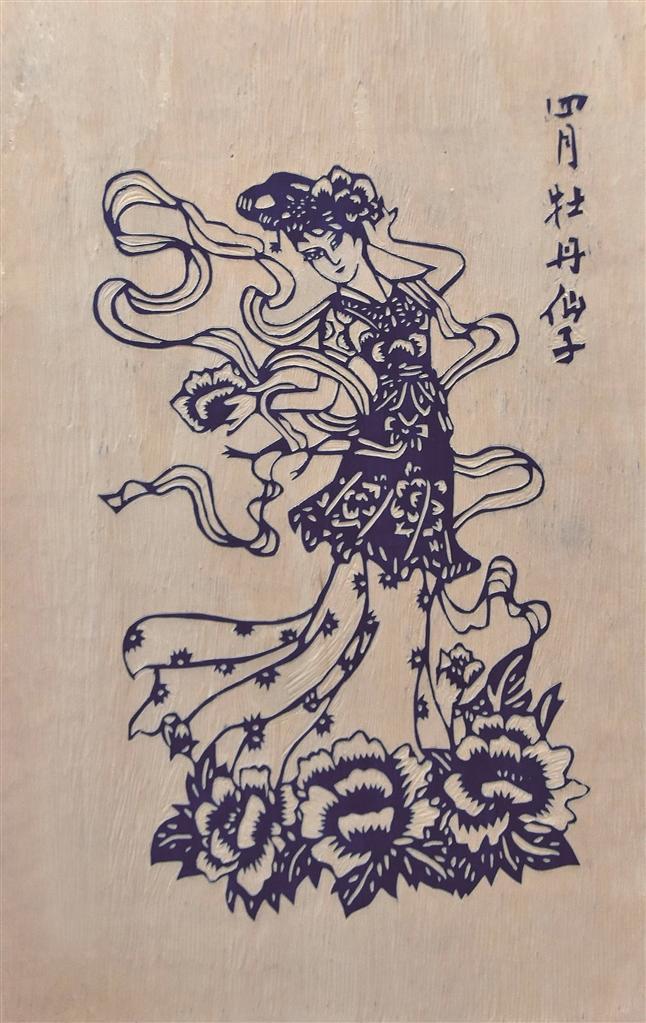

《十二花神》系列以花神为刻绘对象,衣带如流云般飞舞,花神眉眼含韵,或执花枝浅笑,或凭栏凝思,木板上的黑白光影晕染出千年诗意;《生活民俗》系列,以旧时生活为着墨点,打铁的铿锵、纺布的柔和……木板上的黑白纹路,定格了烟火人间的记忆。另外,一些摹刻名家经典画作的作品,也都十分传神。在以风景为主题的黑白木刻中,暗蓄风的轨迹、水的韵律、烟的姿态,于方寸木板间营出虚实相生的意境。

一门技艺的生命力,从不在故步自封中延续,而在代代相传的坚守里扎根,更在与时代共振的创新中生长。近年来,王庆龙也尝试在刷红墨、蓝墨的木板上创作:“它们和黑白木刻版画理念相通,同属单色版画,虽色彩简约,却同样以线条与纹路的张力承载内容。”

“目前我正着手创作彭城七里主题的作品,尤其聚焦苏轼文化,打算用版画讲好苏轼与徐州的故事。”王庆龙笑着介绍。

创作之外,他更将黑白木刻版画带离工作室,热闹的非遗市集里有版画的身影,喜庆的民俗庙会上能寻见版画踪迹,充满朝气的校园课堂中也飘着木香。这份匠心,让艺术魅力播撒得更远。

多年来,他用巧思驾驭刻刀,为让传统艺术在多元表达中生生不息,于时光流转里愈发蓬勃。

刀痕刻岁月,木板载千秋。一块山林间沉默的木头,本是寻常事物,经匠人妙手雕琢,便在刀痕与墨色间苏醒,成为惊艳世人的艺术品,静静诉说着传统与创新交织的故事。

本版图片 本报记者 周翔宇 摄