本报记者 李莎莎 实习生 徐清栀

手鞠球

手鞠,又叫唐鞠,手毬,源自唐代蹴鞠,最早可追溯到春秋战国时期,历经千年演变,从运动工具化身艺术瑰宝。手鞠球在徐州的历史可追溯至明清时期,制作流程包括缠素球、分球定位、刺绣等十余道工序,是民间春节悬挂祈福、端午驱邪、孩童周岁赠礼的象征物。

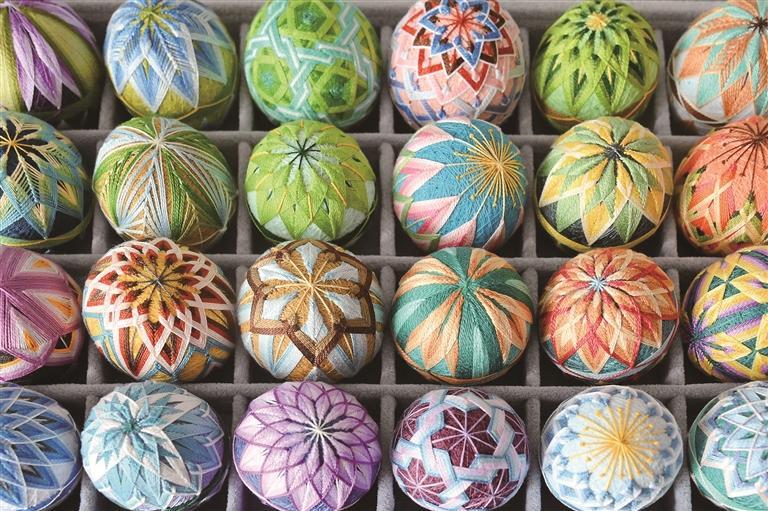

丝线上的星河璀璨,始于素净的一根原线;球面上的万象生姿,起于朴素的一团棉芯。当绣针化作穿梭的舟楫,将球面当作辗转的画布,起落间,便有星空流转,有花草含露,有瑞兽腾跃,这便是手鞠球。

日前,在“苏超”徐州队客场对战常州队的“球迷专列”上,两枚由薛丽娜制作的精致手鞠球引得球迷们惊叹连连。这是徐州赠予常州的心意,也是苏超赛场上的文化注脚,更是从唐代蹴鞠传来的千年回响。

记忆里的传承

一枚手鞠球能承载多少意趣?恰似苍穹缀满星子,引人遐想沉醉。

走进薛丽娜的工作室,大小不一、色彩纷呈的手鞠球散落在展柜、立架与案头,温润如珠玉,散发着似有若无的淡淡馨香。

案桌前,薛丽娜正低头绣着一枚新球。“一次在博物馆偶遇手鞠球,像一把钥匙,‘咔哒’一声打开了儿时的记忆匣子。”她感慨道,“这才恍然,外祖母当年拆拆缠缠给我们踢玩的布球,竟是徐州传了几百年的古老手艺。”

儿时的布球没有如此精致花纹,踢脏了、磨破了,外祖母就拆开重缠,薛丽娜从未想过这普通布球里藏着如此深厚的时光密码。而博物馆的相遇像一粒种子落进心田,薛丽娜开始利用业余时间,带着对童年温暖的眷恋,笨拙地摸索。

缠线、分球、绣纹……初学时,薛丽娜线总缠不匀,球面也歪歪扭扭,但那份源自童年的亲近感却愈发浓烈,牵引着她不断深入。

2018年,她果断停下了设计师的工作,踏上四处寻访老手艺人学艺的漫漫长路。

淄博的老手艺人教她“分球要像切西瓜,十等分圆心两侧相对应的线要直,松紧要紧贴在球面”,青岛的绣娘演示“平绣的针脚要像鱼鳞,密了才显光泽”,南京的苏绣艺人则点拨她“线有72色,配得好,一朵花能绣出晨露与晚霞”……薛丽娜将这些散落民间的星火一一采撷,融入自己的手鞠球创作中。

“刚开始学分球,球面总差几毫米,绣出来的花像被风吹歪了。”她笑着说,“后来每天练到指尖发麻,才摸到点门道。”

7年光阴无声流转于针线之间,那些辗转求索的虔诚步履,那些深藏针脚的温热记忆,终究沉淀为球面上流转的温度。

她指尖诞生的星空球,蓝线中暗藏银丝,转动间恍若星河倾泻;几何满绣球上,方块纹路棱角分明,竟在弧面上造出建筑般的庄严与力量。

手鞠于她,早已超越了技艺本身,成为跨越时空的情感纽带。

有一次,为了绣出石窟壁画里的飞天飘带色感,她特意多次跑到邯郸响堂山石窟观摩。回来后把自己关在工作室,试了30多种线的搭配,终于用金属线与彩线的叠绣,让古壁画在球面生出流动的光。“我希望我的手鞠球是灵动的。”她举起那枚飞天凌霄花手鞠,球身转动时,金属线闪着暖光,“它得有呼吸,有故事,能与人对话。”

●受访人

薛丽娜,手鞠球缝制技艺非遗传承人,徐州市青年艺术家协会理事,孤独症儿童社会融合公益项目助力人。其技艺融合了苏绣等多种传统工艺,并在内容表达上持续创新,作品深受国内外手鞠球爱好者欢迎。

经纬间的匠心

“小时候,外祖母用的是稻壳填充球芯。现在,我想让这声响、这气息,变得更丰富一些,承载更多心意。”薛丽娜说着,从一只古朴的布囊中拈出一个裹着无纺布的球芯。

凑近布囊,各种独特的气息扑面而来。里面有蓬松柔软的PP棉,还有各种天然香料,甚至还有特意收集的各色线头……

“不同的芯,赋予球不同的‘性格’,不同的声音和触感,也寄托着不同的祝福。”这份匠心,也体现在她为孩子们特别定制的作品上。

为女儿,她精心制作了“草地上的小姑娘”手鞠球,充满童趣与母爱;为儿子,她则选用内置小响铃的芯骨,吸引孩子的注意力。

手鞠之魂,始于芯骨,成于经纬。缠线,是赋予球体筋骨与温度的漫长修行。

“很多人以为缠线要绝对齐整。”薛丽娜拿起手边最粗的棉线在球芯上缠绕,动作娴熟而充满韵律感,“其实不然,乱中方能生韧劲。”

一枚素球,在进行分球绣花前,需先后缠绕3种不同粗细的线,一个直径15厘米的素球仅缠线便需8000码,近7300米。松了,球体易塌;紧了,则易崩裂。这份“柔中有韧”的力道,全凭指尖感知丝丝脉动。

在缠线筑基、分球定位之后,接下来便进入了刺绣的“华章”。

薛丽娜的针线,在球面上描绘着大千世界。她不仅娴熟驾驭上下挂针、平绣、结粒绣等十多种传统针法,更勇于打破边界,让手鞠球的刺绣内容大大延展。

在她手中,敦煌的飞天借金线银丝在球面舞动流光;抽象的几何图形在弧面上构建出充满未来感的建筑美学;甚至现代足球标志性的黑白块面,也被巧妙地解构重组,与古老的吉祥纹样奇妙共生,诉说着从蹴鞠到现代足球的千年演变……

针线穿梭间,古老的图腾与现代的审美激情碰撞、和谐相融,传递着穿越时空却永不褪色的朴素祝福:圆满、吉祥、生生不息。

“传承非遗技艺既要深植传统的沃土,也要奔向未来的海洋,拥抱时代的浪花。”薛丽娜的眼神清澈而坚定。她深知,唯有让手鞠的“语言”与当代生活同频共振,这门源自千年前蹴鞠回响的艺术,才能走得更远、更稳。

针脚里的温度

一枚手鞠球能承载多少暖意?

答案,或许藏在薛丽娜工作室角落里那块不起眼的泡沫牌上——“畅哥哥的小车”。

这块牌子上写着一个温暖的承诺:“每售出一件手鞠球物件,便以购买者之名向特教中心捐赠一元。”

这份心意的缘起,始于网络世界一次偶然的触碰。2023年,在薛丽娜的手作社群里,一位刚入行手鞠球的特教老师发帖说,正在为关爱自闭症儿童手工作品展作准备,她的热诚与善良深深打动了薛丽娜。

薛丽娜由此走进了“来自星星的孩子”的世界,看到在孩子们的背后,特教老师们的尽心尽力,也看到许多特需家庭的妈妈、奶奶们为了照顾孩子,牺牲了事业和个人空间。生活的线,于她们而言,紧绷而易碎。

于是,一个温暖的想法在她心中萌发。她决定要和这些妈妈们一起缠线、刺绣,让生活的愁绪随着针线的起落渐渐消散。

在北京昌雨春童特教中心的组织下,薛丽娜还参与到“妈妈手工坊”活动中,无偿传授特需家庭的妈妈们手鞠球绣制技艺,用线上教学穿越空间的阻隔,以源源不断的新款设计帮助她们点燃希望。

随着时间的推移,“妈妈手工坊”成了越来越多妈妈避风的港湾、重拾信心的起点。她们用飞针走线对抗着生活的无常,也渐渐编织出支撑生计的光。

一个双胞胎特需儿童的妈妈靠着这门手艺,如今每年都有几万元的收入,虽微薄,却让她真切地触摸到了“自立”带来的尊严与力量。

如今,“畅哥哥的小车”正载着这份针脚里的温度,驶向更广阔的天地。

从儿时外祖母手中拆拆缠缠的朴素布球,到自己为女儿、为儿子制作专属的手鞠球,再到为“星星的孩子”及其家庭点燃希望、传递温度……手鞠球,对薛丽娜而言,是记忆的容器,是亲情的纽带,是创意的画布,更是传递温暖与力量的载体。

在薛丽娜手中,手鞠球早已超越了手工艺品的概念,它是跨越千年的文化回响,是经纬交织的生命诗篇,是针脚里绵延不息的人间暖意。