赵明奇

■编者按

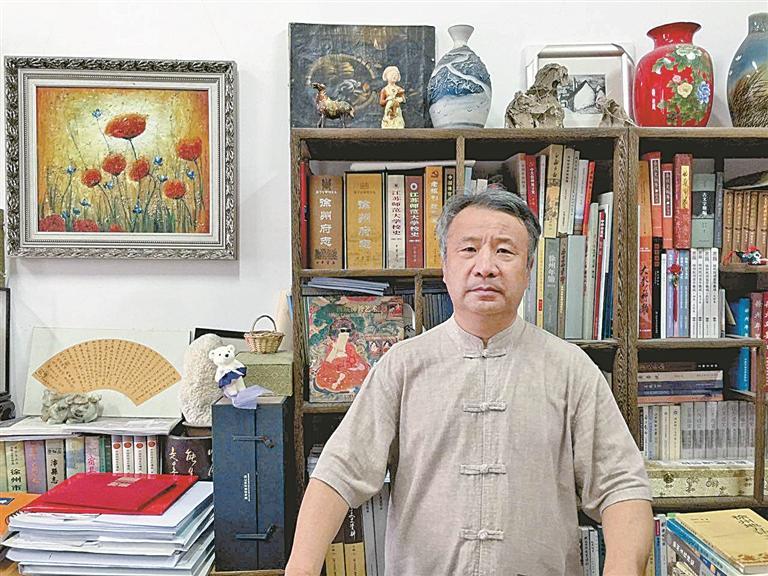

这个夏季,随着“苏超”的横空出世,一个接一个周末被足球点燃,成就了一场场球迷的“盛宴”、百姓的“嘉年华”。溯源足球历史,流行于汉代的蹴鞠便是强身健体和休闲娱乐的热门游戏,史载居住在长安的刘邦父亲对家乡的蹴鞠念念不忘。本期专题,特邀徐州文史专家、江苏师范大学教授赵明奇撰文阐释中国足球背后的文化渊源。

足球在竞技体育中有“世界第一运动”之称,深受世界各国人民的喜爱。现代足球成型于英国,其文化渊源历史悠久,有不少国家认为英国是足球运动的发源地。但是,中国有足够的史籍和文物证据可以说明,足球起源于中国。

中国古代的足球名为蹴鞠,其起源时间可以远溯于远古的黄帝时代,西汉学者刘向在《别录》中记载:“蹴鞠者,传言黄帝所作。”蹴鞠,顾名思义就是踢球,汉代蹴鞠已有了较为完整的竞赛方法和规则,并有音乐伴奏。球迷看球,擂鼓助威,古已有之。

肇始于远古战争,拼抢于练兵场上

蹴鞠一词现存最早的文献见于《战国策》,其后于《史记》《汉书》中多次出现。唐人颜师古在《汉书·艺文志》中注释:“鞠,以皮为之,实以物,蹴蹋之以为戏也。”

1973年,考古工作者在长沙马王堆汉墓中发现了大量的帛书,其中的《十大经》记载,黄帝部落与蚩尤部落大战,擒杀蚩尤之后,“充其胃以为鞠,使人执(踢)之,多中者赏”。据考,《十大经》是战国著作。

关于蹴鞠起源,有两种说法:一是练兵,一是战争胜利之后的欢庆娱乐。战国时蹴鞠在社会普遍开展,据《战国策·齐策》,齐国的首都临淄城有民众七万户,“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋鞠者”。

《西京杂记》记载,汉高祖刘邦的父亲刘太公早年居住在丰邑,他的朋友“皆屠贩少年,斗鸡,蹴鞠,以此为乐”。此时的蹴鞠是作为娱乐活动,和弹琴、斗鸡一样是平民的休闲娱乐,在社会上已较为广泛地开展了。

汉代是一个崇武尚勇的时代,许多练武的活动都得到发展,蹴鞠也是作为练武手段而开展的。《前汉书·艺文志》把当时已有的《蹴鞠》专业书二十五篇列入“兵家伎巧类”之内。西汉人刘歆在《七略》中说:“蹋鞠,其法律多微意,皆因嬉戏以练士,至今军士羽林无事,使得蹋鞠。”

三国时人何晏在《景福殿赋》中描写:“僻脱承便,盖象戎兵。察解言归,譬诸政刑。将以行令,岂唯娱情。”这是说蹴鞠比赛时拼抢十分激烈,就像是战斗一样。裁判员执行规则裁决,就像是法官断案一样果断。蹴鞠比赛是为了培养军士勇敢和守纪律的素质,并不只是为了娱乐心情。

《前汉书·霍去病传》记载,霍去病率兵“在塞外,卒乏粮,或不能自振,而去病尚穿域蹋鞠也”。远征塞外的军队在生活极端困难的环境之中,领兵的将军和士兵们仍然在进行蹴鞠比赛,说明蹴鞠在军队中既是锻炼身体的手段,又是鼓舞士气的娱乐活动。

这种重要性不只是在现役军队之中,在后备兵员中也是如此。《会稽典录》中记述,东汉末年,天下大乱,人人都要准备随时应征入伍参加战争,“三国鼎峙,年兴金革,士以弓马为务,家以蹴鞠为学”。由此可知,普通人在准备入伍之前,是以蹴鞠锻炼身体作为准备的,说明作为练兵手段的蹴鞠在汉代社会中已较为广泛地开展了。

娱乐表演,汉代百戏中的保留节目

汉代社会不只是开展军事练武的蹴鞠,还有另外一种蹴鞠形式——娱乐表演的蹴鞠。

汉高祖刘邦统一天下后,实行“薄赋敛,省徭役”的富民政策。人民生活富裕后,自然而然地发展了娱乐活动。西汉中期,汉武帝为了杜绝北方的边患,开通西域的“丝绸之路”,联络西域诸国以夹击匈奴,西域各国使者来往于长安城,汉朝为接待使者,发展了角抵戏,使许多体育项目演变为表演娱乐节目,如举重演化为抛轮弄壶,兵器击刺发展为武术表演,蹴鞠就是在这种文化氛围中演变成表演节目。

如汉代文献《盐铁论·刺权》记载:“贵人之家,……临渊钓鱼,放犬走兔,隆材鼎力,蹋鞠斗鸡。”《后汉书·梁冀传》中说:梁冀出身于贵族之家,“逸游自恣,性嗜酒,能挽满、弹棋、格五、六博、蹴鞠、意钱之戏”。

仅是文献记载,尚难判断汉代娱乐性的蹴鞠是什么样子,幸而有出土的大量汉画像石图像,可以直观了解汉代人的蹴鞠娱乐。

河南省出土汉画像石《击鼓蹴鞠图》,图中右边是三人乐队,摇鼗、吹箫伴奏,图左是一只大建鼓,鼓的两边各有一人挥臂击鼓,同时在足、膝之间各有一只鞠。从其形象来看,两人是边击鼓边蹴鞠,而从整个画面来说,击鼓蹴鞠是这次表演中的主要节目。

在陕西省绥德县汉墓出土的画像石《鼓舞图》上的蹴鞠表演也是如此。图右是一位高官坐观百戏表演,背后有一侍者,面前是一小吏拜伏于地上;百戏表演有俳优,兵器击刺,图中间则是一只大建鼓,鼓的两面各有一人正挥臂击鼓,脚下各有两只鞠,其动作姿势也是边击鼓边蹴鞠。击鼓与蹴鞠相结合的表演,蹴鞠动作应是与击鼓音节相配合的。

河南省出土的汉画像石《伎人异兽图》,图中除有一异兽之外还有一伎人,伎人身着演出短衣,双手执鼓桴,脚下前后各有一鞠,除了没有建鼓之外,与击鼓蹴鞠的姿势基本上相同。此图可能是表现伎人学习击鼓蹴鞠的形象。击鼓蹴鞠的是男子表演,女子的蹴鞠表演是没有击鼓的,都是挥舞长袖作舞蹈姿势。

在汉代,蹴鞠作为宴乐百戏中的表演是供人欣赏的,尤其是供高官贵族们观看。河南省登封市启母(大禹妻)阙汉画像石刻画的《蹴鞠图》,图中共有四人,二人坐于左边观看,中间一女子高髻束腰,身穿长袖长衣,挥动两臂,抬起一足蹴鞠,右边有一人拱手跪坐观看。这幅图像清楚地表明,汉代的蹴鞠表演是供人观赏的,而且是一个独立的节目。

从汉画图像来看,汉代蹴鞠表演是以技巧和身体姿态美成为百戏中的一个节目。男子击鼓蹴鞠表现出粗犷的风格,女子舞袖蹴鞠则表现了柔美的姿态。

完善规则,首开体育集体赛制先河

汉代的球场叫鞠城,蹴鞠竞赛已有了完整的方法和规则。东汉人李尤写的《鞠城铭》,大致上能说清楚汉代竞赛蹴鞠的面貌:“圆鞠方墙,仿象阴阳。法月衡对,二六相当。建长立平,其例有常。不以亲疏,不有阿私。端心平意,莫怨其非。鞠政犹然,况乎执机。”

这段话是说,圆的足球,方的球场,仿像自然现象天圆地方。师法一年十二个月建立球门,一边是十二个球员在场上。竞赛有规则可以遵循,法规由两个裁判来执掌。裁判员必须大公无私,受处罚的人才无话可讲。球场竞赛需要公平,官吏理政也该这样。

从这篇短文中可知,汉代的竞赛蹴鞠已有了场地规格、比赛人数、规则条例、裁判执法,是具有较为完备方法的体育竞赛项目了。

蹴鞠竞赛摆脱对方的方法是摔推,而躲避摔推的办法便是快跑。快速奔跑使对方沾不上身,也就躲避了摔推。手搏、摔跤、奔跑,都是汉代的军事训练课目,蹴鞠竞赛就是将这几项技能训练融合在一起,在蹴鞠竞赛中培养快跑、相僻、手搏等能力,以及不畏困难、勇往直前的精神。

已故体育史学者唐豪先生根据汉代蹴鞠史料,绘制了一幅《汉代宫苑内校阅蹴鞠竞赛示意图》,表明汉代的鞠城四周有墙,中间有检阅台,一边有六个球门,球门前有一人防守,场上一队有六人进攻。

汉代蹴鞠后来演变成为单球门间接竞赛方式。宋末元初马端临撰《文献通考·乐考》记载:“蹴球,盖始于唐,植两修竹,高数丈,络网于上,为门以度球。球工分左右朋,以角胜负否,岂非蹴鞠之变欤?”这里说的“岂非蹴鞠之变欤”是指唐代的单球门射门比赛的方法,是由汉代竞赛蹴鞠演变而来。

隋、唐时期盛行“寒食蹴鞠”,唐人王建《宫词》有诗“寒食内人长白打”。白打是不用球门的花样踢法,“白打,蹴鞠戏也。两人对踢为白打,三人角踢为官场”。对踢的白打蹴鞠是由汉代的表演蹴鞠演变而成的。

公元前776年,古希腊创造了奥林匹克运动会,开始了体育竞赛活动,但却没有集体竞赛项目,也没有集体冠军的奖励,都是个人的竞技比赛。中国汉代创造的竞赛蹴鞠,是首开世界体育集体竞赛之先,是世界上最早的集体竞赛项目。

2000年12月25日,时任国际足联主席的布拉特先生在伊朗举行的“文明杯”足球赛新闻发布会上说:“足球起源于中国,并从那里传给了埃及,而后又从埃及传到希腊、罗马、法国,最后才传到英国。”布拉特先生是博学之士,他曾通过中国足协搜集了一些中国蹴鞠史料,对世界足球发展有一定见解。

影响后世,开创多项世界第一

汉代是我国古代蹴鞠运动发展的第一个高潮期,无论是作为军事训练手段,还是作为宴会娱乐形式,都对后世产生了较为广泛的影响。

南北朝是中国封建社会南北方民族文化大交流、大融合的时代,北方少数民族以其精湛的骑术优势战胜了中原地区的步骑联合兵种,因而促使了军事技战术的改变,骑兵战术成为重要兵种。

唐太宗李世民以轻骑兵战胜群雄,统一天下,建立唐朝,其最重要的兵种是骑兵,建设强大骑兵成为国之大事,而打马球便是训练骑术和砍杀术的最好手段,于是马球便成为唐宋时期军训重点项目,蹴鞠自此失去了在军训中的价值,从此式微。

但蹴鞠在唐代的民间依然受欢迎。汉代的“寒食蹴鞠”是民间的节日消闲娱乐,到了唐代,社会安稳,生产发展,人民生活安定,“寒食蹴鞠”民俗得到极大推广。杜甫《清明》诗中记述:“十年蹴鞠将雏远,万里秋千习俗同。”

汉代表演蹴鞠将踢球与音乐相结合,为后代踢球有音乐伴奏开启了先河。《东京梦华录》中记述宋徽宗生日大宴的踢球表演:“第六盏御酒,笙起慢曲子,宰以酒,慢曲子,百官酒,三台舞,左右军筑(踢)球。”如今,现代球迷在看球时仍会击鼓助威。

女子踢球在我国具有历史传统。早在汉代社会就有女子蹴鞠,唐代朝廷的教坊司有蹴鞠“内人”,元明时代社会有表演蹴鞠技艺的“女校尉”,而宫苑和富贵人家妇女则是以蹴鞠消闲。

宋代,蹴鞠艺人有了自己的组织“圆社”,又叫“齐云社”。这应该是世界上最早的足球协会,还有了对外保密的内部“行话”,有了专用的商品球。这些,都是中国足球走在世界前端的文化。更为重要的是,中国古代足球场上有许多礼仪规矩,体现了“尊师重道”的传统,这是现代足球最需要加强的部分。

早在汉代就有了蹴鞠专业书籍《蹴鞠》25篇,宋明之时印刷业发达,蹴鞠专业书有《蹴鞠图谱》,社会百科全书《事林广记》《万宝全书》中有蹴鞠专章,民间还流行手抄本《蹴鞠谱》。可以说,中国古代足球专业书是世界上最早最多的体育专业书。中国不但足球古籍最多,足球文物也最多,仅现存的各种踢球文物图像就有20多幅。

体育史专家刘秉果先生认为:“体育是社会的一个窗口,从这个窗口中可以窥见一个国家,一个民族的政治、经济、科学、文化发展水平,以及民风习俗的面貌。”从蹴鞠运动看足球发展,中国蹴鞠保存了丰富的民族传统精华,有必要进行总结和宣扬。

以『苏超』的名义,共赴一场文化探源

张瑾

当“苏超”的绿茵场上传来阵阵呐喊,这场江苏十三市足球盛宴早已超越竞技本身,成为一扇通往中国文化深处的窗口。以赛事为桥,我们得以回溯千年,在汉代蹴鞠的鼓乐声中触摸中国原创体育精神的脉搏,为当代体育文化自信注入历史底气。

苏超的火爆,恰为文化探源提供了绝佳载体。从汉画像石上的《击鼓蹴鞠图》到文献记载中“僻脱承便,盖象戎兵”的激烈对抗,古代蹴鞠既承载着“因嬉戏以练士”的军事智慧,又蕴含着“鼓乐伴奏、舞姿蹁跹”的娱乐精神,这种“勇武与礼乐并存”的特质,是中国原创体育精神的精髓。“苏超”赛场内外的“斗梗、斗歌、斗诗”,与汉代“擂鼓助威”的观赛传统遥相呼应,印证了体育文化生生不息的传承力。

探寻这份精神遗产,对“苏超”的长远发展具有深刻意义。一方面,可深挖蹴鞠史料中的文化符号——发扬“鞠城铭”中的公平竞赛理念,汲取“齐云社”的组织智慧;另一方面,加以学术研究与科普普及,通过在文旅场所复原蹴鞠表演以增强民众的体验感、举办体育文化研讨交流活动等形式,让公众理解中国古代体育“寓教于乐、身心兼修”的独特价值。

从黄帝时代的传说到今日“苏超”的绿茵,既延续着古人以球会友的包容,又赋予其新时代的表达,这项运动在中国大地上的演变,本身就是一部活态的文化史。

体育赛事的延伸价值,在于让城市更有温度,让文化更有活力。共赴以“苏超”为名义的文化探源,不仅能让赛事更具底蕴,也能让国人在观赛呐喊中读懂——我们的体育精神,早已镌刻在历史基因中。