本报记者 周翔宇

云龙烙画

烙画,亦称火针刺绣,以铁针为笔、以火焰为墨,利用高温灼烤,在葫芦、椴木、宣纸等载体上烫出图案。

云龙烙画正是传统烙画艺术在徐州地区的发展成果之一,手艺人将铁针在火焰中加热升温到数百摄氏度,与载体接触,落笔处焦痕深浅成韵,似水墨皴染,又胜在肌理立体。从古代的烛火与铁针,到现代电烙笔,这门以火为墨、在器物上绘画的技艺,在时光里烙下滚烫的艺术印记。

●受访人

尉旻,1976年生于徐州,现为云龙烙画区级非遗传承人。自幼随父亲接触烙画技艺,打下扎实基础。成年后,从事电子产品售卖工作的他,将所有闲暇时光倾注于烙画艺术,系统钻研技法,打磨技艺。

无论是传统铁针在烛火中淬炼出的古朴韵味,还是现代电烙笔调控下的精准温度,尉旻都能娴熟驾驭。此外,他还经常走进校园开展宣传活动,不遗余力传播烙画艺术的独特魅力。

你可曾听说,火焰也能当墨水?

把铁针浸于火焰之中,就像笔锋饱蘸着墨水。

当烧红的铁针轻吻葫芦的弧面,当滚烫的温度渗入椴木的肌理,那些深浅不一的烙痕竟在青烟里凝固成山水,这便是烙画,一门让火焰懂得留白、让焦痕生出韵致的古老技艺。

铁针起落间,没有水墨的洇染和颜料的晕染,却以笔锋的轻重、温度的浓淡,复刻出山水的纹理与国画的“墨分五色”。从那些起伏的烙痕里,既能遥望古代匠人未熄的烛火,也蕴含着今时手艺人手中的春秋。

为了探寻这门古老技艺的传承密码与当代演绎,初夏时节,我们走进了云龙区民间艺术协会,拜访了云龙烙画区级非遗传承人尉旻,聆听他讲述与火共舞、以铁为笔的艺术人生。

火流墨韵岁月长

走进云龙区民间艺术协会,亭中传来似有还无的焦香味,云龙烙画区级非遗传承人尉旻正俯身桌前,手持电烙笔,对着面前的椴木板,凝神沉思。

见到我们来了,他关闭电源,笑着和我们打招呼。

今年49岁的尉旻,是一位擅长以铁为笔,以火为墨,在宣纸、椴木、葫芦上作画的艺术家。

说起与烙画的渊源,尉旻摩挲着木板上刚烙出的纹路,思绪飘回童年时光。

“我父亲的烙画技术,远近闻名,我的手艺都是跟他学的。”他回忆道,“读小学时,父亲总像寻宝似的收集葫芦,有时和菜贩软磨硬泡,有时特意赶集购置。傍晚下班后,他都会坐在窗前,点起烛台,拿根铁针,一直画到夜深,父亲允许我看,但不让我靠太近,怕我被烫伤。”

父亲烙画时,年幼的尉旻就静静地坐在一旁,看着父亲手中的铁针在木板上勾勒,一幅幅精美的图案渐渐成形。那时候,烙画于他而言,是充满趣味的游戏,让他神往。

上中学后,课余时间,尉旻会跟着父亲学习烙画技艺,虽然一开始画得不成样,他却乐此不疲。

“那时候刚练,拿铁针的手不稳,浪费了好多椴木板,真是可惜了。”他告诉记者,或是因为落笔太重,烫穿了木板,或是因为笔锋不稳,那时他烙的图案总是歪歪扭扭。

“有一次放学后,我答应帮小伙伴画一匹奔马,让他跟着我回家拿。在他的注视下我有些紧张,画得很慢。没想到,快画好的时候,我却‘临门一脚’,因为握笔太久,手有些酸,不小心落笔重了,整幅画就全毁了。我俩相对无言,唉声叹气好久。”

正是这些失败的经历,让他意识到,学烙画就是靠一个“反复练”——多练才能熟练,熟练才能画好。

1995年,他中专毕业后,从事电子产品售卖的工作。上班相比上学,时间宽松多了,工作之余的时间,他几乎都用在了钻研烙画上。

这一画,又是三十年。

铁笔真情绘匠心

常有人问,烙画里的“画”字究竟如何体现?

这门艺术的“纸”与“笔”,承载着千年匠人的智慧——以金属淬火为笔,将炽热凝成笔触;以葫芦、宣纸、椴木等载体为纸,让焦痕化作丹青。

当烧红的铁针在葫芦弧面游走,焦痕化作蜿蜒的藤蔓;当滚烫的铁针划过宣纸,墨色的纹理在青烟中晕染……在尉旻看来,每一次创作都是与材料的深度对话,坚硬的铁针与柔软的宣纸相遇,滚烫的温度与温润的木纹交融,碰撞出独一无二的艺术光华。

“烙画讲究意在笔先。”尉旻摩挲着案头的铁针,“灵感可能源于街边偶遇的市井烟火,也可能来自古画里的山水意境。”

设计图案,是烙画的第一步。为捕捉灵感,尉旻常翻阅国画典籍,将留白等技法烂熟于心;也会漫步街巷,将生活百态收进眼底。

构思成熟后,他便用铅笔在载体上轻描轮廓,有时候参照佳作,有时候随心而画。看似随意的线条里,藏着对比例、明暗的精准考量。

当铅笔草稿尘埃落定,“大戏”才真正拉开帷幕。

“传统烙画,是用铁针在烛台的火焰上炙烤,根据绘画需求,一般铁针要加热到200-350摄氏度之间。”尉旻告诉记者,经验老到的烙画艺人,一般仅凭铁针由橙转红的色泽变化,便能大致判断温度高低。

他拿起铁针和烛台比划道:“持烛的手要稳如磐石,铁针与火焰的角度、距离都需随绘画需求调整。温度高则烙痕浓黑如墨,温度低便浅淡似雾;铁针用力重,线条粗犷苍劲,力道轻则纤细如丝。”

“古人作画讲究‘墨分五色’,烙画亦是如此。”他指着作品中山水的纹理说,“这些深浅不一的烙痕,恰似水墨的浓淡变化。一笔下去,轻重缓急间,焦黑、褐黄、浅棕自然过渡,单调的黑色其实也能演绎出万千层次。”

尉旻取过一只纤长的葫芦,上面有着连绵不断的大片图案,这是他的得意之作《清明上河图》,是参照古代名画制作的,线条变换、明暗交错之间,就运用了“墨分五色”的技巧。

随着时代发展,电烙笔的出现为烙画手艺人的创作带来了便利。按下电源开关,金属笔尖便渐渐升温,无需再与烛火较劲。虽然可以直接达到想要的温度,但却同样需要手艺人用心把握好温度、力度和速度,这样才能烙出颜色满意的画作。

画完之后,还剩最后一步——防水处理。

“我一般会给作品刷些桐油,这样能让它们有一定的防水、防潮能力,能保存更久的时间。”尉旻说。

赤忱永续烙丹青

烙画起源于何时?尉旻告诉我:“它的起源时间众说纷纭,还真没有很确切的定论,一般都认为是起源于汉代。”

数十载春秋,尉旻在精进烙画技艺的道路上从未停歇,同时也在积极探索这门古老艺术的创新与传承路径。“学会烙画只是起点,真正难的是让更多人领略它的魅力,并将其传承下去。”尉旻说。

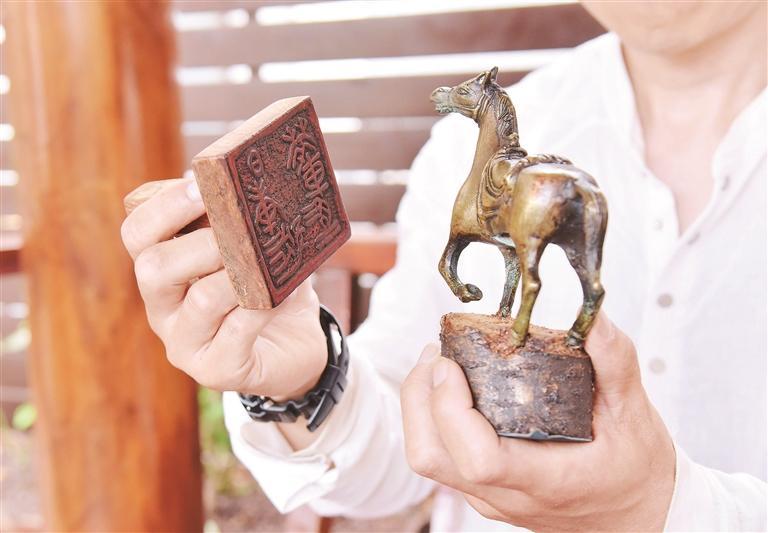

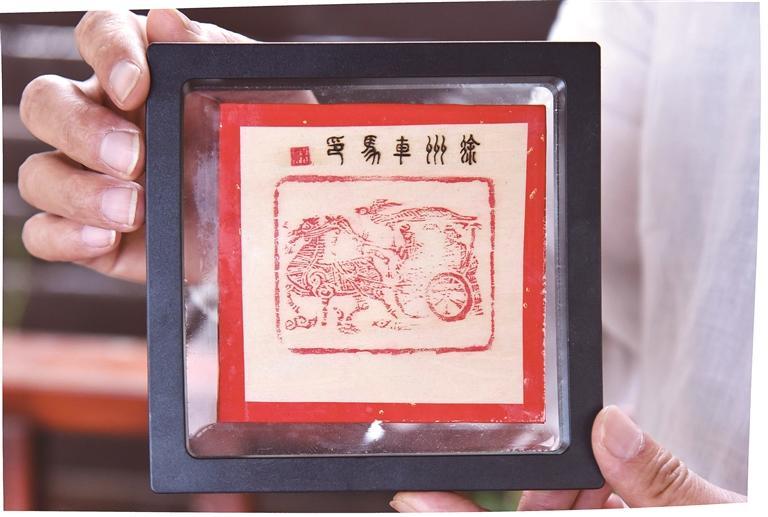

作为土生土长的徐州人,尉旻对家乡文化怀有深厚的情感。他拿起一件烙画文创:“你看,这是我以汉画像石图案为灵感创作的《车马图》。”记者发现,这件作品呈现出独特的红色,与常见的黑色烙画截然不同。

察觉到记者的疑惑,尉旻笑着解释:“这是用烙印制作的。”

所谓烙印,即烙画印章,其实就是通过雕刻技术在木头、玉石、金属等材质上雕琢而成的印章。使用时,将印章在火中加热,再盖到物体表面,便能留下清晰的痕迹。

尉旻一手拿着印章,一手拿着一件骏马雕塑进行演示:“在古代,人们常将金属印章加热后,盖在马的臀部,标明马匹的所属部门,这样官马就不容易丢失。当然,金属印章便于加热,适合烙印;而玉石印章和木头印章,大多是蘸取颜料,用来在物体上盖出彩色纹路,不过原理都是一样的,所谓烙印,烙就是印,用印章制作图案很方便。”

正是基于烙画印章便于批量生产图案这一特点,尉旻制作了许多烙画文创产品,常在一些非遗市集上进行展示和售卖,让更多人有机会接触和了解烙画艺术。

其实,在用烙印蘸墨水之外,还有一种方式可以制造彩色烙画。

尉旻取来几只形状不同的葫芦和椴木板,上面都有色彩瑰丽的图案。

“在制作完烙画之后,如果想赋予它缤纷的色彩,可以使用丙烯颜料,你们看我这件《国色天香》,就是使用丙烯颜料给牡丹、蝴蝶和叶子上色的。”

平日里,尉旻热衷于投身非遗进校园活动,他一次次走进校园,与孩子们共赴烙画艺术之约。

“我会给孩子们讲古代官马烙印的故事,也会现场演示烙画技艺,让他们看铁针游走间,焦痕如何化作灵动的图案。我始终坚信,非遗的未来,就在孩子们的身上,只要他们喜欢,非遗就会一直‘鲜活’。”

一阵凉风吹进小院,带来一阵清爽,尉旻手中的铁针在椴木上轻舞,青烟里升腾的不只是温度,更饱含着千年技艺的精髓。

当热烈的火焰遇上诚挚的匠心,这门以火为墨的艺术,正以崭新姿态,在时光里烙下永不褪色的印记。