徐州传统建筑模型制作技艺

这项根植于彭城文化沃土的非遗技艺,以木为载体、以刻刀为笔触,微缩复刻徐州古建筑,将斗拱层叠的力学智慧、榫卯咬合的哲学思辨凝于方寸之间,让传统文化以可触可感的方式融入现代生活,成为活化徐州历史文脉的“时光切片”。2021年,该技艺入选徐州市非物质文化遗产,成为解码东方建筑美学的活态标本。

在历史长河中,古老的建筑如同一颗颗璀璨的明珠,串联起往昔的岁月,承载着一方土地的深厚文化底蕴。

在徐州,有这样一位匠人,他以超凡的耐心与精湛的技艺,将那些巍峨耸立的古建筑,微缩于一方案几之上,让古城的记忆在指尖流转中得以永恒留存。他,就是徐州传统建筑模型制作技艺项目传承人张乐。

●受访人

张乐,1986年生于沛县,泉山区非物质文化遗产项目“徐州传统建筑模型制作技艺”代表性传承人。2008年师从“徐州古建第一人”孙统义学习古建筑修复,2021年起专注于古建筑微缩模型创作。其作品以毫米级精度复刻徐州地标建筑,将榫卯智慧转化为现代生活美学,让消失的历史建筑在方寸间重生。

用刻刀丈量时光

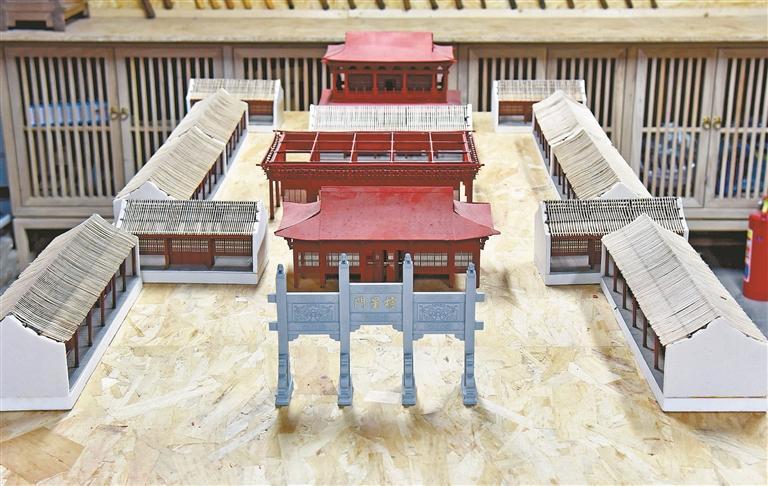

刻刀游走,木屑纷飞。踏入户部山崔家大院的启承木工坊,阵阵木香扑面而来,张乐正专注地俯身于案前,案台上的文庙大成殿模型已基本成形。

只见檐下那圈千余个斗拱零件在台灯光晕里如撒落的碎玉,最小的散斗仅2毫米见方,边缘还开着1.2毫米的凹槽。这只是他复刻的彭城七里古建筑模型之一。

彭城七里是徐州的历史文脉,串联起黄楼、文庙、户部山等历史文化地标,其中的每一座古建筑都像是一座历史的宝库,承载着厚重的文化底蕴。目前,张乐正在推进的彭城七里项目,计划复原黄楼、文庙等20余处历史遗迹,让消失的霸王楼、重建的五省通衢牌坊在模型中焕发光彩。

“你看,这些模型上的所有木质结构,都是传统木艺的再现。”张乐一边展示着文庙大成殿的模型,一边介绍道。

木工坊内,高度还原的钟鼓楼、快哉亭等建筑模型吸引了众多游客的目光。在这里,彭城七里的微缩景观蜿蜒成时光长卷:1∶30的钟鼓楼里,34000块手工青砖按“五顺一丁”排列,每道1毫米砖缝都经排刀四次刻划;户部山崔家大院的鸳鸯楼模型中,每扇木窗都能90度开合,窗棂“步步锦”纹样用0.5毫米刻刀逐笔勾勒;黄楼飞檐的弧度经17次3D打印调试,最终吻合北宋李诫记载的“举折之法”……

古建模型制作,是一场与沧桑岁月的对谈。当张乐的刻刀划过木料,彭城七里上散落的古建筑,在他手下以毫米级精度复刻。这不是寻常的工艺创作,而是匠人以刻刀为笔、椴木为笺,在方寸之间复刻千年文脉的修行。

斗拱层叠如岁月年轮,榫卯咬合似历史低语。在这里,每一道刻痕都凝结着对“青砖小瓦马头墙”的敬畏,每一处榫卯都藏着“回廊挂落花格窗”的东方哲思。一个个微缩模型载着彭城七里文脉穿越古今,让钢筋丛林里的现代人,触摸到城墙砖缝里的千年月光。

用匠心守望传承

“模型不仅是复刻,更是让历史可触摸,一丝一毫都不能马虎。”张乐的指尖滑过钟鼓楼模型的飞檐翘角,满怀感慨。

2008年,经由亲友引荐,张乐踏入孙统义的工作室,开启了古建筑修复的学徒生涯。初涉这行时,他未曾料到自己会沉醉其中。从木工的榫卯拼接,到瓦工的砌墙铺瓦,他从最初的手忙脚乱,逐渐变得游刃有余。

然而张乐心中始终萦绕着一个困惑:那些承载千年文明的古建筑,难道只能静待人们跋涉前往实地瞻仰?传播范围的局限,让他萌生了一个大胆的想法:用古建筑模型打破空间壁垒,让传统之美走进更多人的视野。

2021年,在师父孙统义的支持下,张乐开始独立制作古建筑模型。

当他把首件作品快哉亭公园模型呈现在师父面前时,期待的惊喜却化作了师父的谆谆教诲。对于模型里存在的结构比例偏差、瓦片排列疏漏、下水系统设计不足等问题,孙统义一一指了出来,并郑重地告诉他:“哪怕是模型,也要追求分毫毕现的真实,容不得半点敷衍。”

此后,张乐不仅将快哉亭公园模型进行了改进,更在每一次的模型制作中都始终牢记师父的叮嘱。

为了高度还原钟鼓楼,张乐多次往返实地测量,将20多米高的建筑数据绘满了笔记本,连每层砖的顺丁排列都拓印成图谱。

制作楼体时,他首创“挤塑板刻砖法”,把224层砖体按比例缩小至每块15×6×2毫米,34000块手工青砖在案台上铺成细密的矩阵,砖缝宽仅有1毫米。

木质门窗的榫卯结构藏着更精妙的巧思。轻轻一推,“吱呀”声便穿透了时光,这是1932年的晨雾里,钟鼓楼木门开启时的回响。张乐对着老照片反复调试门窗的开合角度,让每扇窗都能精准呈现90度的旋转轨迹。

最动人的是排水系统的设计。每片瓦当都倒扣着“滴水”,雨水会顺着预设的沟槽流入底座,这是来自2021年初次制作快哉亭模型的“教训”。

制作期间,他每天从清晨九点工作至凌晨两点,划砖缝累到眼睛酸胀流泪,最终用25天完成这件凝聚历史记忆的艺术品。

当阳光透过窗棂洒到钟鼓楼模型上,在墙上投下细碎的影,像极了老徐州人记忆里钟鼓楼上的日晷,诉说着被微缩的百年光阴。

用榫卯链接生活

如何摆脱没有稳定收入的困境,让这项技艺后继有人?这曾是横亘在张乐面前的现实“迷局”。

自立门户之初,有价无市的古建筑模型无法带来直接收益,生活的压力甚至动摇了家人的支持,收徒传承更似空中楼阁。

张乐深知,唯有将传统榫卯智慧从幽深殿阁梁柱之间释放,化为触手可及的日常美学,方能为古老技艺劈开新生之路。

他翻阅典籍,将百家姓、印章、鲁班锁的形制与意蕴融合,让“百家姓同心锁”从图纸走向现实。

蕴藏在斗拱飞檐中的榫卯哲学,经他之手化作承载现代情感的文化信物。每逢佳节,工作室二楼的售卖区便会挤满游客,人们好奇于他双手翻飞组装的过程,更期冀着将对亲友的情意“锁”进精巧的东方结构里。

而造型各异的鲁班锁发簪、戒指、耳饰等,更以“传统骨骼+现代审美”的跨界设计,成为年轻人追捧的潮流单品。他在榫卯结构中融入流线型轮廓与镂空雕花,镶嵌珍珠、玛瑙等宝石,让榫卯结构的精巧、宋瓷的素雅与当代设计语言碰撞出火花。不少顾客佩戴着这些饰品在社交平台分享,这也让榫卯技艺以“网红”姿态闯入大众视野。

如今,张乐的传统建筑模型制作基地已成为文化传承的多维场域。小朋友们时常围在他身边拆解鲁班锁,在拼搭手机支架、小板凳的实践中触摸千年匠心;高校建筑系学生来此研习,将传统工艺融入现代建筑设计;甚至还有外国游客专程到访,在关于“步步锦”窗棂与“举折之法”的讲解中,读懂东方建筑的哲学密码。

从微缩模型到生活美学,从技艺坚守到文化破圈,张乐以榫卯为针、椴木为线,缝合的不仅是传统与现代的断层,更是文明传承的精神脉络。

唯有让榫卯的智慧、斗拱的韵律、青砖的肌理真正融入当代生活,才能让传统建筑文化在新时代的土壤中扎根,在城市肌理中生长出新的文化年轮。

徐州传统建筑模型制作技艺的传承与创新,不仅是一位匠人的坚守,更是对文化根脉的深情回望与勇敢拓新。当彭城七里的微缩景观在案几上折射出岁月光芒,那束光,正映照着传统与现代对话的无限可能。