放大

放大

缩小

缩小

爱心在社区里传递

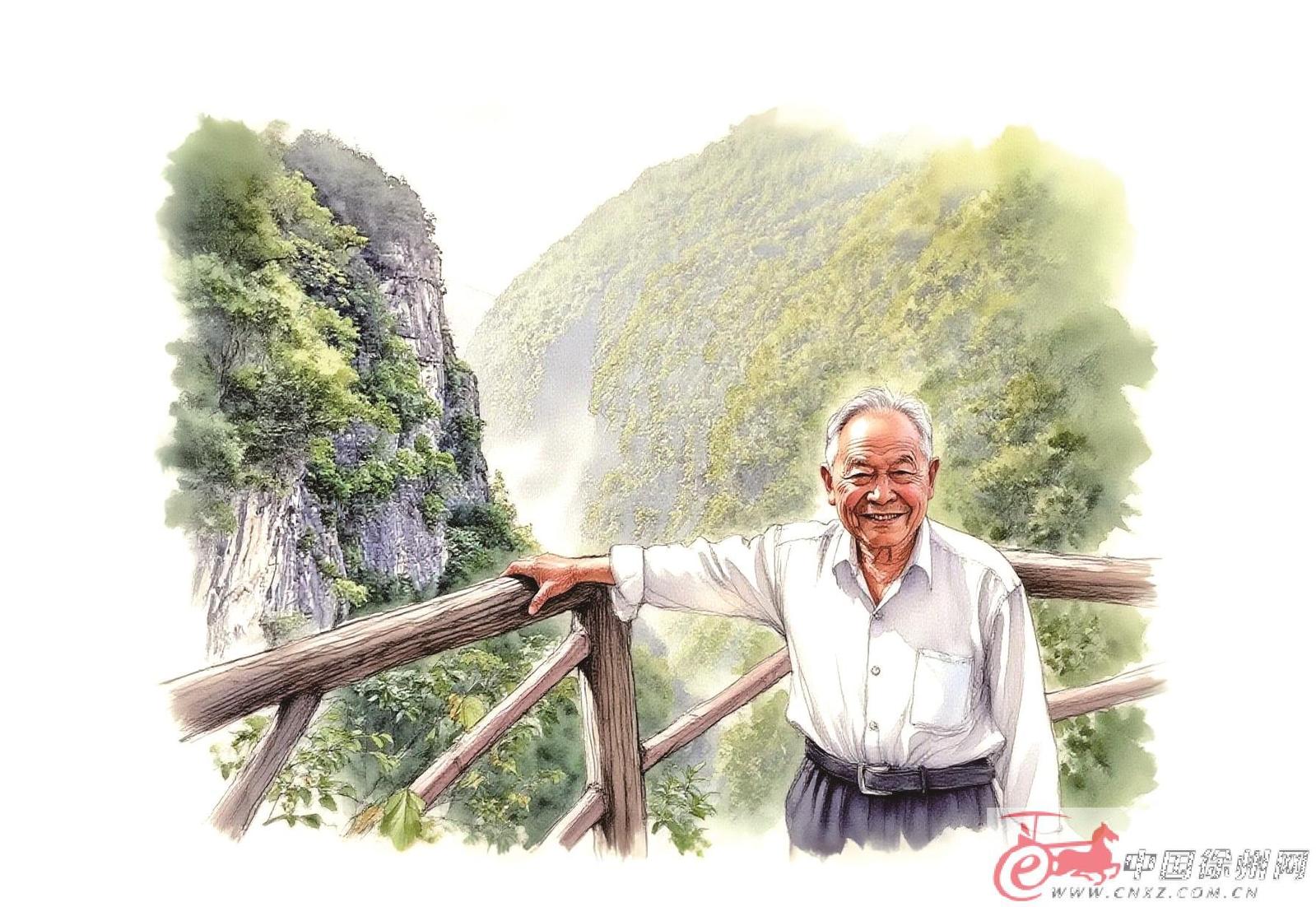

我叫邢星海,1948年出生在徐州这片充满烟火气的土地上。徐州有着厚重的历史底蕴,也流传着无数平凡而温暖的故事。我曾在社区工作多年,见证了社区的变迁,也亲身参与了许多慈善活动。这些慈善活动不仅温暖了他人,也在我心中留下了深刻印记,成为我退休生活中最珍贵的回忆。

我所在的社区,邻里间流淌着最质朴的温情。2012年,社区内一家商铺提议为孤残儿童举办慈善募捐活动,我被这份善意深深触动,于是联系慈善组织开展了此次募捐。

活动在社区广场举行,那天阳光明媚,微风轻拂,广场上人头攒动,热闹非凡。我和社区商铺老板率先捐款,随后,社区居民、退休老同志纷纷响应,大家你一百、我五十,纷纷伸出援手。现场气氛十分热烈,捐赠款项不论多少,大家都愿意为孤残儿童献出一份爱心。当捐款送到徐州市社会福利院,并当场开出捐赠证明时,我们心中满是温暖与感动。福利院领导对我们的关心与支持表示衷心感谢,而我们,也在这次活动中感受到了慈善的力量。这次捐赠活动,不仅为孤残儿童送去了一份温暖,更让我深受触动。

在社区工作的这些年,我见证了无数慈善活动的开展,也见证了社区居民从受助者到奉献者的转变。这些活动涵盖了扶贫济困、助学、医疗救助、养老助孤、助残、应急救灾等多个方面,每一次活动都让我感受到慈善的力量在社区中生根发芽。

记得有一次,社区组织为困难学生募捐助学金。当时,有一位居民因家庭变故,生活陷入困境,家里的孩子面临辍学。社区得知情况后,立即组织募捐活动,居民们纷纷慷慨解囊,不仅解决了孩子的学费问题,还送去了学习用品和生活物资。这位居民深受感动,在社区的帮助下,他重新振作起来,努力工作,生活也逐渐好转。后来,他也积极参与社区的慈善活动,用自己的行动回报社会。

还有一次,社区组织志愿者为孤寡老人送生活用品和关怀。志愿者们分成小组,挨家挨户走访老人,为他们打扫房间、陪他们聊天,让他们感受到社会的温暖。在社区的关爱下,这些老人的生活充满了希望和快乐。这些活动不仅帮助了需要帮助的人,也让社区居民更加团结。

社区的慈善故事有很多,最让我难忘的,是抗战老战士梅树琪。这位在入缅对日作战中负伤的老兵,离休后仍心系社会,主动找到社区提出捐资助学。我们协助他成立了“梅树琪捐资助学基金会”,老人3年累计捐款1.5万元,资助了数百名学生。2014年他病重时仍牵挂捐款事宜,他说:“病好后还要继续捐。”这份跨越半个世纪的赤诚,如同他当年保家卫国的勇气,永远照亮着社区的慈善之路。

如今,我已步入暮年,但每当回想起这些慈善往事,心中仍涌动着温暖的力量。慈善不是宏大的叙事,而是邻里间的一次伸手、一句问候、一份坚持。它让受助者重燃希望,让施助者收获幸福,更让这片土地充满人间烟火气。我愿珍藏这份记忆,也希望更多人接过这火种——慈善的种子一旦播下,便会生生不息代代相传。

本报记者 周傲 整理

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。