放大

放大

缩小

缩小

王坚:足球金牌映照岁月荣光

文/图 本报记者 郭明婧

“1982年的‘苏超’赛事,徐州是冠军!”6月底,一则短视频在“苏超”的“泼天流量”中吸引了网友的目光。

视频中,1982年江苏省第十届运动会足球项目“第一名”的金牌、嘉奖运动员的烫金证书,带着些许岁月的痕迹。这两件物品,属于当年的徐州市足球队队长——王坚。

点球大战一决高下

在王坚家中,记者见到了这位老人。今年66岁的他看起来比同龄人健朗许多。

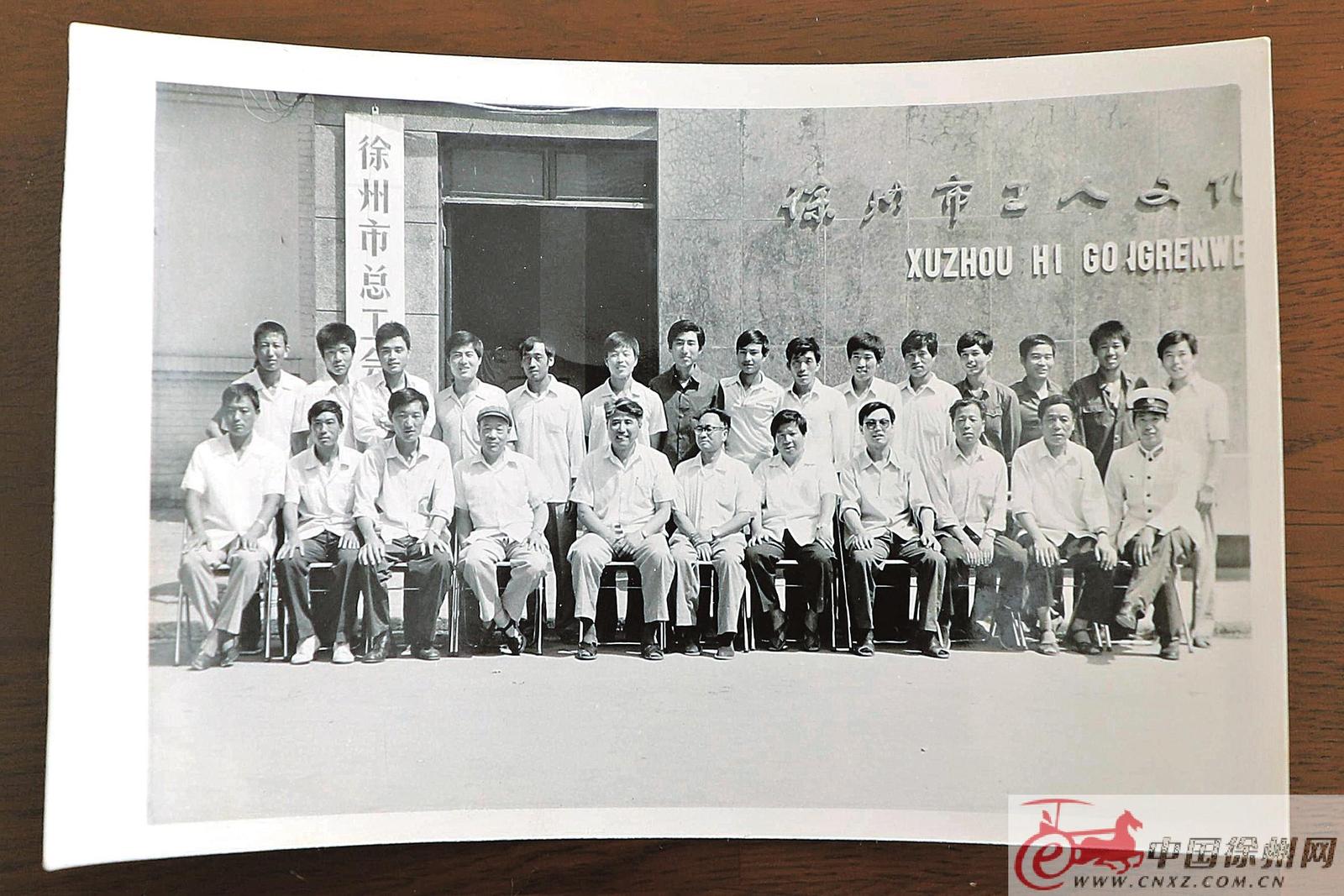

王坚拿出了一张略微泛黄的黑白照片。照片所定格的,正是徐州队凯旋的庆功合影。

时光匆匆,当时略显青涩的球员,已经鬓发染霜。看着照片中面孔年轻的队友们,王坚回忆起了1982年的那场比赛。

“穿上徐州队的队服,就代表了徐州,就要有集体荣誉感!”1982年,他和其余19位队员代表徐州队出征江苏省第十届运动会足球项目的比赛。经过10个月左右的紧张备赛和为期近1个月的赛前集训,球队出征省运会,一场关于城市荣耀的比赛一触即发。

据王坚回忆,当年的比赛一共有11支城市队和1支高校队参赛。12支队伍分为两组分别参加东台赛区和建湖赛区的小组赛,根据积分排名每组前3名进入决赛,最终角逐三甲。

回忆起最难忘的一场比赛,王坚的话语中仍然难掩兴奋:“小组赛时,徐州队与夺冠热门南京队狭路相逢,那场比赛确实很激烈!”

经过90分钟激战,双方打成1:1,按照当时的比赛规定,每场比赛必须决出胜负。经过加时赛比分依旧没有改变,双方不得不以点球大战来一决高下。

“一共罚13个球,我们进了11个。”王坚回忆道。徐州队最终以12:11赢得了胜利。

为了城市荣誉奋力拼搏!徐州队员们正是带着这样的士气一路过关斩将,最终将冠军的奖牌收入囊中。

绿茵烙进生命年轮

运动,早已融入王坚的生活中。

王坚曾在徐州市少年业余体育学校接受足球训练。4年的军旅生涯中,王坚也曾代表军区参加过球类比赛。

1981年,为了迎接次年举办的江苏省第十届运动会,徐州在全市范围内选拔运动员。彼时的王坚刚刚退伍返乡参加工作。凭借从小接触足球的基础和良好的技术,王坚成功入选徐州队,并担任队长。

“拼!为徐州就得豁出去拼!”王坚的声音仿佛穿透了40年光阴,将人带到当时比赛中。

“但一场比赛的胜利不在于某一个人,每一名球员都至关重要。”王坚摩挲着泛黄的合影说。尽管身为队长,但王坚认为,主力身份只代表在赛场上更要竭尽全力。

夺冠后,尽管王坚再也没有登上足球的赛场,但球类运动仍在他的生活中占据重要位置。直到退休前,他仍然积极参与单位举办的乒乓球、羽毛球比赛,也都曾取得不错的成绩。

如今,66岁的王坚腰板笔挺,中气十足的笑声里仍带着球场上的豪迈。儿媳将当年的奖牌和证书上传网络时,他正守着电视看“苏超”直播。屏幕里年轻球员在球场上奔跑的身影,与记忆里年轻的自己渐渐重叠。

城市荣耀薪火相传

绿茵场上,球员们用脚步丈量拼搏、以汗水浇灌荣耀。

“大家都是为了城市荣誉而战,每一个人都值得敬佩!”王坚对比如今的“苏超”和40多年前的比赛。

现在,守着电视观看“苏超”比赛成了他周末时的一种习惯。“一场比赛能在赛场内外给大家带来欢乐,我想这才是‘苏超’的魅力、足球的魅力,更是城市的魅力。”王坚笑着说。

“苏超”赛场之外,城市间的友好互动、热情往来,是刻在血脉中的情深义重。

王坚回忆,当年徐州队赢下了一场比赛后,当地一所中专学校的学生们特地跑到徐州队的球员宿舍为他们庆祝。“学生们又是欢呼又是鼓励,说徐州队踢得好,这是很难得的情谊。”王坚说。

如今的“苏超”中,城市情谊有了新注脚。徐州主场球迷在赛后喊出“镇江你好”、泰州奥体中心现场解说员带领球迷为“徐州队加油”、城市间的“情歌对唱”“家书互换”……赛场外流淌的暖意更令人动容。

当年的呐喊与欢呼已沉淀为城市记忆的注脚,而今,“苏超”绿茵场依旧沸腾。窗外的阳光掠过王坚染霜的鬓角,也照出他掌心金牌温润的光泽——那里沉淀着一支球队的拼搏、一座城的赤诚和永不消退的足球热情。

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。