放大

放大

缩小

缩小

百年前的徐州城留下“辫帅”印记

在如今的徐州苏宁广场位置,100年前曾建有一座张勋生祠。

张勋,字少轩,江西省奉新县人,生于清咸丰四年(1854),卒于1923年。1884 年,他在长沙参加清军,因作战英勇被提升为参将。甲午战争后,张勋投奔袁世凯,在新军中担任管带,逐渐升至总兵。民国成立后,他所部驻守徐州,禁止部下剪发辫,人称“辫帅”,所部称“辫子军”。

他是民国初年历史上极具争议的人。他因复辟帝制被视为历史的逆流,又家乡观念极强,资助在京的江西籍学生和贫苦人士。而他在徐州的生祠,更是那段复杂历史时期诸多荒唐事的一个具象化体现。

“辫帅”据徐 暴力统治与复辟暗流

1911年,武昌起义的枪声宣告了清王朝统治的摇摇欲坠。

史料记载,军阀张勋先是据守南京,与革命军展开激烈对抗。1912年1月7日,张勋兵败后溃退至徐州。士兵分散驻扎在城东门外,向城内传话,要求尽快准备食物,否则就攻城。城内百姓惶恐不已,急忙筹措干粮,干粮不够便用点心代替,一时间,市面上的食物被搜刮一空。第二天,张勋入城,命令商户和百姓筹措军饷,竟搜刮了40万两白银。2月7日,革命军相继攻入徐州城,张勋兵败,大肆掠夺而逃,南门外繁华街市基本被焚烧殆尽。

1913年,孙中山领导“二次革命”讨伐袁世凯。由于军事上的失利,驻扎徐州的江苏军队第三师师长冷遹率军撤退,张勋再次进驻徐州。徐州百姓看到张勋的军队人人留着辫子、面目狰狞,青年学生大多选择躲避。

铜山县民政长王少华被逼自杀,第七师范学校校长刘仁航、教员章子羽被逮捕,文人周仲穆、崔道平惨遭杀害。一时间,那些帝制遗孽弹冠相庆,极尽谄媚为张勋做寿、送礼,甚至献上女艺人王克琴等人,但仍觉不够,进而为张勋建立生祠。

1917年7月,张勋以调停“府院之争”为名,率“辫子军”进京。拥立已经退位的溥仪再次登基,然而,这场复辟闹剧仅12天便告失败,张勋逃入荷兰使馆寻求庇护。

7月12日,驻扎徐州的“辫子军”得知消息后发生哗变,士兵在徐州城南门外抢掠焚烧,比1912年那次更加惨烈。

生祠兴建 谀媚象征与榨取民脂

张勋生祠也叫“纪功园”,纪功碑就矗立在祠堂正殿前。

碑文内容比较多。比如,“徐州百姓听说张公到来,纷纷拿出自家财物慰劳军队。革命党再次来犯,被张公率军击退。”“张公一举击溃叛军援军,又在二郎山展开大战,夺取叛军炮台。张公率领部下沿袁浦进军,一个多月后攻克南京……张公名震中外。”“张公升任长江巡阅使,移师驻守徐州。到任后,他整肃军队,询问百姓疾苦……让百姓得以安宁居住。闲暇时,他还考察前代的名胜古迹,对毁坏废弃的,出资修复……老人们都惊叹不已,认为近百年来,领兵的将帅中,军队纪律严明、又能宽厚仁爱、爱护百姓的,没有比得上张公的。”

这篇碑文尽是吹捧阿谀之词,目的是为了抬高张勋的地位,为其建生祠寻找理由,在当时营造出一种张勋“功高盖世”的假象。

张勋生祠又名“云在堂”。有人说,云龙山脉是徐州的镇山,正好在祠堂前方;也有人说,平定革命军的将帅中,张公的功德最为卓著。他到徐州任职不久被任命为长江巡阅使,职位看似清闲,但张公对此处之泰然,颇有“水流心不竞,云在意俱迟”的意境。

萧县段书云当时记文对张勋生祠进行了描述。

“徐州古城东北角,是黉宫所在地,前面有一片空地,湖水环绕,百姓杂居。有人认为在这里修建祠堂最合适,于是,收购民房、平整土地、召集工匠、准备材料,从1914年9月动工,到1915年8月建成,花费白银三万多两,祠堂占地十余亩。”

“祠堂大门朝南,进门是看守人的房间;沿着长廊向东走,是逢年过节举行宴会的大厅。大厅前有座亭子,像鸟儿展翅一样,纪功碑就立在亭中。朝南的一间屋子是存放杂物器具的地方;再向东,与大厅相连的是四间正殿,殿内设有神龛,供奉着张公的长生禄位(为活人设立的牌位,祈求长寿)。正殿台阶下,左右各有三间房屋,举行宴会时,宾客可以在里面随意就坐。前方有一座影壁墙,影壁墙西侧开了一扇门,通向西院;西院前后都有回廊,方便人们行走时躲避风雨。”

“当年革命爆发时,徐州百姓扶老携幼……一天都不得安宁……如今商人聚集、车马往来,百姓和物产都兴旺繁盛。”“祝愿张公长寿无疆……永远庇护徐州,让徐州百姓能安居乐业、丰衣足食,农夫能安心耕种,文人能吟诵歌颂,这实在是国家的福气。”

从描述来看,似乎百姓过上了相对安宁的生活,但这种“安宁”背后,却是徐州百姓对张勋的隐忍,是一种扭曲的、违背时代潮流的表象。

职衔谱系 忠清执念与身份认同

张勋的一生,有着众多繁杂的职衔,这些职衔也从侧面反映了他在不同历史阶段的经历与角色。

1923年,张勋在天津客居去世,他的墓志铭详细记载了其生卒年月和职衔:清朝诰授光禄大夫,诏授建威将军,赐予谥号“忠武”,受朝廷恩典,三代都享有正一品官员的封典;赏赐加授头品顶戴,赏赐佩戴花翎,赏赐穿着黄马褂,赏赐“壮勇巴图鲁”称号,后又赏赐更换为“巴图隆阿巴图鲁”称号;世袭二等轻车都尉,赏赐在紫禁城内骑马。

张勋历任的官职多,主要有:江苏巡抚、江南提督、甘肃提督、云南提督、四川建昌镇总兵,代理两江总督,钦差南洋通商大臣,钦派总统江苏各军,钦差会办江防事宜,奏派率队迎驾并节制骑兵、步兵各军,钦派守卫端门(故宫城门),随从皇帝拜谒皇陵,奉旨节制各护卫军队,奏派担任东三省行营翼长……

细看张勋的墓志铭,在历叙生卒职衔时,对袁世凯所授的一些头衔只字未提,这显然是遵循了张勋的遗嘱。或许在他内心深处,始终认为自己真正的归属是清朝,民国时期袁世凯所给予的那些头衔,不过是乱世中的一种权宜之计,他更愿意以清朝所授予的各种荣耀来定义自己的一生,这也体现了他至死都顽固不化、妄图逆时代潮流的心态。

祠宇嬗变 从帝制符号到城市记忆

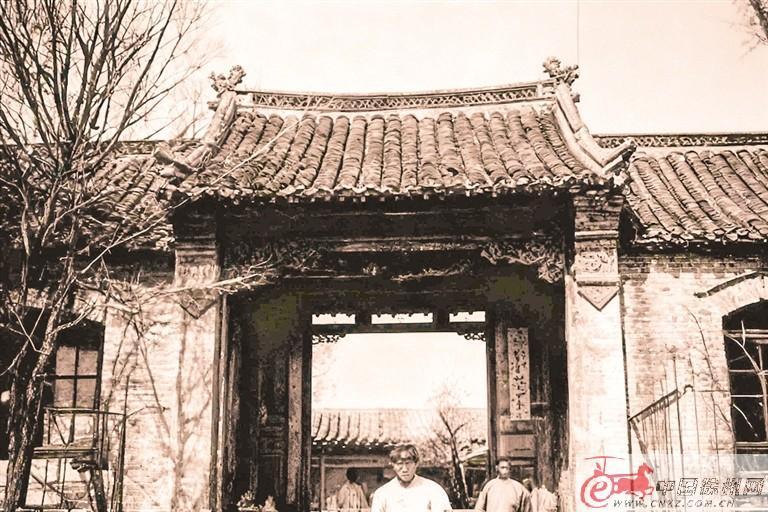

张勋生祠坐北朝南,正门前有东西两个辕门,东辕门上额横书:江南保障;西辕门上额横书:淮邦砥柱。大院正门上额横书“奉新张公生祠”,大殿到处都是朱红色的寿字格,正中高挂袁世凯手书“褒鄂英姿”红底金字大匾,立有张勋半身肖像。两旁有一副张勋自己撰写的楹联,再旁边是定武军司令兼徐州镇守使张文生撰写的楹联。生祠院内雕梁画栋,九曲回廊,小桥流水,荷叶田田,景色怡人。

生祠建成后仅一年半,张勋率部进京复辟,失败后再未返回徐州。生祠失去庇护后,逐渐沦为民众活动场所,后花园水区因居民填埋不断萎缩。

1927年6月,北伐军击退直鲁联军,驻徐师长刘峙将生祠改为“北伐阵亡烈士祠”。

1928年暑期,徐州女子中学实验小学搬入张勋生祠,形式为租借。1930年5月,江苏省教育厅提出“明定张勋逆祠永远充作省立徐州女子中学实验小学校址”。抗日战争期间,祠堂后部的幼稚园遭日军轰炸。徐州沦陷后,部分校舍被日商侵占改建为“津浦旅馆”,主体建筑受损严重。

新中国成立后,该处小学曾更名为祠堂巷小学,后又更名为鼓楼小学。随着城市改造,祠堂巷区域被整体拆迁,先后建造副食品大楼、苏宁广场,生祠主体建筑彻底消失,仅能从地方志中追溯其轨迹。

高强 文/供图

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。