放大

放大

缩小

缩小

云龙书院:文脉流转中的不朽印记

“彭城七里AI颂”关注徐州历史文脉彭城七里上的历史遗迹、景观,运用AI技术,模仿古代文学大咖风格,生成了关于它们的诗、词、画、书法和散文,让不少读者直呼“好玩又新奇”,仿佛穿越时空与古人对话。

位于云龙山西麓的云龙书院始建于清康熙六十年,历经战火,屡毁屡建。2016年,重建后的云龙书院面向公众开放,七进院落依照清代官式建筑风格,完整再现了云龙书院的鼎盛风貌。这里常年开展中华优秀传统文化、地方历史人文以及现代科技知识的传播和普及工作,成为市民喜爱的文化休闲场所。来到这里,古代文学大咖们不禁兴趣盎然,出口成章……

“彭城七里AI颂”欢迎每一位感兴趣的你一起来“颂一颂”,为彭城七里“颂”出精彩!

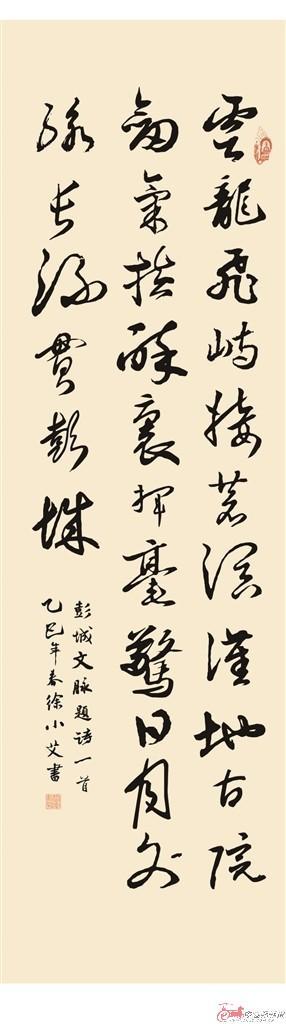

彭城文脉

云龙飞峙接苍溟,汉地古院剑气横。

醉里挥毫惊日月,文脉长流贯彭城。

(李白风格)

咏彭城文脉

雄峙西山接昊苍,千年文脉韵悠长。

讲堂重启书声振,更续风华气宇昂。

(韩愈风格)

书院新晖

古院重兴倚翠丘,石阶叠叠接云头。

残碑犹记兴衰事,新日穿林照客游。

(柳宗元风格)

徐风传韵

西麓堂开草木香,湖光山色入轩窗。

传经讲学承先志,不废江河万古长。

(欧阳修风格)

过云龙书院有感

劫后亭台复旧观,摩挲碑刻识艰难。

莫言文脉随烟逝,薪火深存石缝间。

(苏洵风格)

赞云龙书香

云龙山畔水汤汤,书院重辉映暖阳。

纵使千年风雨过,墨香依旧满庭芳。

(苏轼风格)

文脉绵延

旧制新修意自闲,弦歌不辍绕层峦。

育才何必论今古,自有清风拂砚田。

(苏辙风格)

书声继往

断壁重扶正气扬,芸窗再启育贤良。

休言往岁兴衰迹,且看今朝翰墨香。

(王安石风格)

云龙书院放怀

层楼叠院溯源流,讲学传经岁月悠。

多少英才从此出,清风一缕绕徐州。

(曾巩风格)

雨霖铃·云龙书院

云深林窈。倚青山麓,古院新貌。湖光映带轩宇,檐牙高挑,琉璃光耀。几进亭台连属,记前事昏晓。念往昔、弦诵声消,断壁残垣没荒草。

而今重把书香绍。聚贤才、讲学承先调。汉风楚韵相续,春昼永、墨痕轻扫。代代薪传,休问流年,几度昏晓。待细看、碑刻留痕,文脉长萦绕。

(柳永风格)

永遇乐·徐州书院怀古

古郡彭城,云龙深处,书院重筑。断碣残碑,依稀可辨,往昔兴衰录。康基田建,李根云题,多少文星光簇。想当年、弦歌不辍,育出俊才无数。

而今重兴,讲堂开处,又听群贤高论。汉学传薪,非遗继火,文脉长相续。登临送目,湖光山色,尽入骚人词赋。须知道、斯文未丧,此心可付。

(辛弃疾风格)

声声慢·书院寻踪

苍苍,郁郁,云绕,山环。书院隐、西麓静对湖湾。几经兴废磨难,剩残垣、断壁谁看?幸今日,复亭台楼阁,重现容颜。

犹记昔时讲席,传经史、多少学子盘桓。此日弦歌再续,墨香飘、满室清欢。文脉继,看彭城、风雅千年。

(李清照体)

扬州慢·徐州书院感怀

淮左名都,彭城故郡,云龙书院新成。望西依翠岭,对湖水盈盈。记当日、遭逢兵燹,亭台倾圮,文脉几停。幸今朝、重葺朱楼,重听书声。

贤才会聚,讲经纶、汉学传灯。看非遗展演,公益讲座,雅韵相生。莫叹流年似水,斯文在、薪火长明。待他年回首,此地文脉长兴。

(姜夔体)

云龙山麓的文脉印记

陈晓艾

踏上云龙山西麓的石阶,阳光正透过层林,在复建的云龙书院门楼上投下斑驳的光影。红漆门扉上的铜环泛着幽光,像一枚被岁月反复摩挲的印章,盖在徐州城的文化记忆里。

这里的七进院落,每一级石阶都在复述一段被兵燹与风雨篡改的历史。清康熙年间的义学初创声、乾隆盛世的琅琅书声、民国初年的断壁残垣,都被砖石吸纳,在重建后的飞檐翘角间隐隐回响。站在文昌楼前回望,穿堂风掠过讲堂,恍惚能听见张伯英挥毫时的纸响、徐树铮少年时的诵读,那些消散在时光里的声息,终究被当代工匠的斧凿声重新唤醒。

西望云龙湖,水色天光与书院的朱红琉璃瓦构成奇妙的对话。柳永词里“湖光映带轩宇”的柔媚,辛弃疾笔下“古郡彭城”的苍劲,在此刻达成和解。复建的匠人们想必懂得,他们砌入墙中的不只是青砖黛瓦,更是把徐淮地区数百年的文化基因,重新植入这片曾被战火灼伤的土地。

周末,公益讲座如期开讲,白发老者与垂髫少年共坐一堂。当《论语》章句从现代声麦里传出,与檐角铜铃的震颤形成共振,忽然明白所谓文脉传承,从不是对废墟的凭吊,而是让沉睡的文明重新开口说话。那些嵌在墙基里的旧碑残片,那些新刻匾额上的遒劲笔锋,都是文化生命力的证明。

暮色漫过宜福堂的窗棂时,最后一缕阳光掠过“云龙书院” 匾额。这四个字从雍正年间的李根云笔下走来,历经劫难而未曾褪色,恰如徐州城的文化血脉,在断裂处重生,在重生后绵延。

本版文字内容由AI生成

徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。

部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。