文/图 本报记者 周翔宇

竹篾为骨,藏着匠人指尖的温度,每一道弯曲都循着古法韵律;彩纸为衣,晕染着自然山水的诗意,从敦煌飞天的灵动飘带,到燕子的圆润羽毛,一笔一画都是传统美学的凝练。

“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的情愫深深扎根于人们生活。如今仍是流动的文化名片,在孩童的笑声里、在老手艺人的专注中,续写着人们与风和天空的约定。

■ 徐州风筝

手工风筝作为传统民间工艺,历史十分悠久。

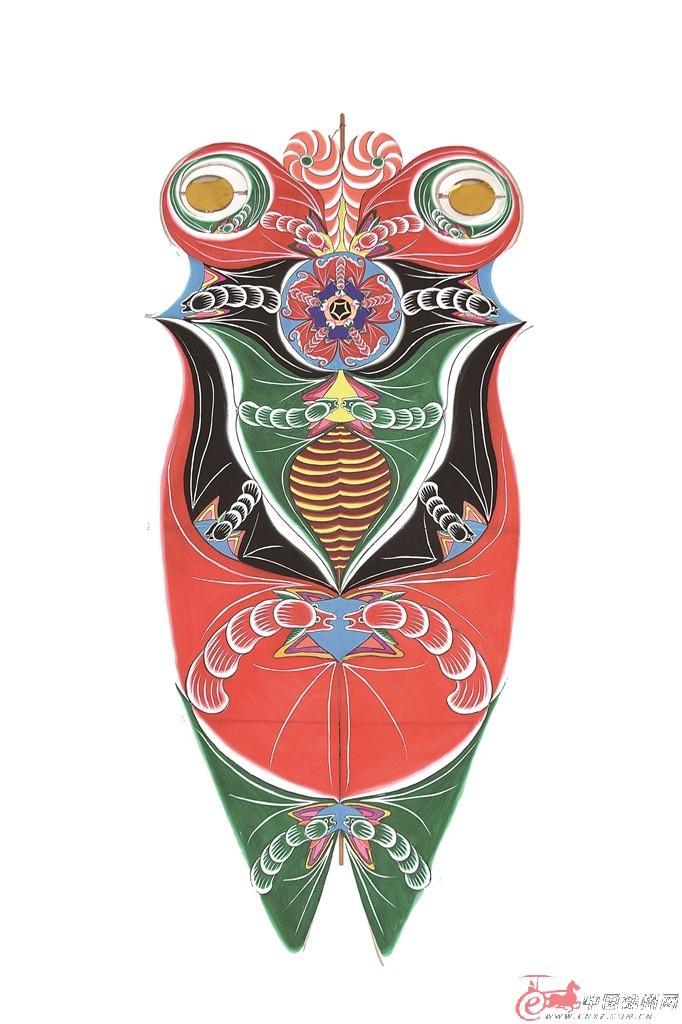

徐州风筝是手工风筝在徐州地区的发展成果,选料精细、工艺精湛。其种类丰富,有软翅类、硬翅类、板子类等,代表样式为硬翅类的鹞子。从简单的燕子风筝到复杂的龙头风筝,每只风筝都藏着匠人的巧思,是凝结传统技艺与美学的鲜活载体。

■ 受访者介绍

钟义臣,徐州市非物质文化遗产“徐州风筝”代表性传承人。他自小浸润在长辈制作纸鸢的氛围中,竹篾的弧度、糊纸的力道、绘色的章法,皆由家传技艺悉心滋养。

从童年的自娱之作到如今的精品佳作,擅长燕子、蜻蜓、龙头、凤凰等多种风筝的制作。凭借精湛手艺,其传统风筝在国际及全国各省市赛事中屡获金奖,诸多作品更被收藏家与风筝博物馆珍藏。

手作风筝伴童年

风筝从来不是小众的玩物,它是跨越年龄、性别的休闲活动,孩童追着线奔跑,老者握着轴浅笑,这抹灵动身影早已嵌入人们的生活肌理。而关于风筝的传说,恰似风中絮语,天南海北皆有,在岁月里流转不息。

在徐州,张良放风筝的故事更是家喻户晓,成为地域记忆里最鲜活的一笔。钟义臣告诉记者,相传两千多年前,楚汉相争到了决战关头,张良为瓦解楚军斗志,乘着巨大风筝随风而起,飞至楚营附近。他持箫吹奏楚地乐曲,熟悉的乡音萦绕军营,使得楚军军心瞬间涣散,汉军借此一举获胜。

“这只是段趣谈。”钟义臣笑着摆手说,“先不说古时风筝能否载人飞天,单是地点就不太确定,有说在垓下,也有说在咱徐州子房山。”他话锋一转,“但这说明,风筝很早就出现在人们生活中了。”

放风筝是刻在多数人童年里的爱好,钟义臣的儿时也不例外。空闲里追着风跑、看纸鸢上云霄的快乐,他从不缺。只不过和寻常孩子不同,他手中牵动的每一只风筝,从来不是市集上买来的成品。

钟义臣的爷爷是邻里皆知的风筝高手,扎出的风筝总能引得众人称赞。他儿时的第一只风筝,便出自爷爷之手。“风筝不只是玩物,更藏着说不尽的美感,线条的流转、轮廓的灵动、颜色的搭配,都让人着迷。”

他渐渐对做风筝生出兴趣,便跟着爷爷学手艺。或许是天赋使然,10岁时的他已能独立完成风筝扎制。“不过刚开始做的都是最简单的样式,燕子、蜻蜓之类,这些用竹材很少,结构简单,图案也朴素得很。” 钟义臣回忆道。

“小时候,家中院里有燕子筑巢,叽叽喳喳的特别热闹。”钟义臣笑着感慨,“我做的第一只风筝,选了燕子造型。

扎骨画面纸鸢成

“做风筝,结构是骨架,筝面是衣服,骨架不稳当,再好看的衣服也没用。”钟义臣指尖摩挲着一根竹篾,语气笃定,“筝面画得糙点,顶多是不好看,可骨架歪了、配重差了,风筝上天就东倒西歪,根本飞不好。”这是他从爷爷那儿学来的第一课,也是几十年做风筝生涯的铁律。

在钟义臣看来,传统风筝的制作绕不开 “扎、糊、绘、放”四字诀,每一步都藏着门道。

“扎骨架是最先要过的第一关,得选结实的毛竹,这种竹子纤维细密,韧性十足。”他边说边比划,“先把竹子劈成竹篾,然后放在火上烤,使它弯出弧度。”

“常做的是燕子风筝,属于硬翅风筝,骨架很结实。”钟义臣告诉记者,硬翅风筝的翅膀由两根竹篾固定,上下均有支撑,结构封闭,稳定性强。

扎竹篾得用棉线扎,结点藏在竹篾内侧,既牢固又不硌手,“绑线要像系鞋带似的松紧适度,太紧竹篾会绷裂,太松骨架会散开。”

骨架扎好就到了“糊”的环节。“我小时候用作业本的纸糊风筝,也能飞。”钟义臣笑着说,“现在都用棉纸,纤维细密结实,抗风性也强。”

糊纸前要先把纸裁成比骨架大一圈的形状,刷上稀释的米浆,糊的时候要从中心向四周抚平,每一处都要贴实。

“绘”是给风筝添灵气的步骤。钟义臣说,不管画什么图案,颜料都不能涂太厚,不然增加了重量,风筝飞不高。绘色是 “锦上添花”,骨架和糊工才是“雪中送炭”。

最后一步“放”,既是检验成果,也是调整的过程。“拿着风筝逆风走几步,一松手送上天。”钟义臣示范着拉线的动作,“看它在空中是否倾斜,往哪边偏就说明哪边重,不平衡,要重新调整骨架,直到它稳稳地飞在天上。”

扎、糊、绘、放,在钟义臣的讲述里,每道工序都是为了“能飞得好看”,这或许就是手工风筝的魅力,骨架藏着匠心,筝面绘着巧思,最终都要交给风来检验。

老艺新筝向云端

“传承风筝艺术,既要会老手艺,又要有新心思。”钟义臣摩挲着桌上巨大的蝉形风筝,这只硬板风筝耗费了他近一个月时间,是构思许久后缓慢制作的。

风筝整体像一幅画,上面嵌着20多个大小不一的哨口。“大哨口发低音,小哨口出高音,风一吹就成了‘蝉鸣’,比普通风筝多了声响乐趣。更精巧的是,筝面绘有许多蝙蝠,“‘蝠’通‘福’,做风筝,得把吉祥寓意藏进去。”

这只会“唱歌”的蝉风筝,正是他在传承中创新的突破。“你看这个风筝颜色,是不是比较鲜艳?”他笑着道,“是现在流行的国潮风格搭配的色彩,等回头飞到天上,会很好看。”

在这个巨大蝉形风筝之外,钟义臣也制作了一些小风筝,小燕子这种属于比较常见的,微型风筝则是十分新颖。茶几上摆着一个蝴蝶风筝,做成标本的形状,它还没有人的巴掌大,比用来对比的游戏币只大一些。“这种也可以放,只是放不高,能当摆件。”他介绍道。

近些年,钟义臣常带着竹篾、棉纸走进中小学,教孩子们扎简单的风筝。“先教劈竹篾,再讲糊纸技巧,最后让他们画自己喜欢的图案。” 有个孩子在风筝上画了宇航员,说要让 “太空风筝” 飞上天,这让钟义臣格外触动,“非遗不是博物馆里的老物件,得让孩子们觉得好玩、有用,才传得下去。”

在传承创新之余,各类风筝比赛,则成了钟义臣进一步宣传风筝文化的舞台。

“比赛讲究‘做放双优’,骨架扎得歪、图案糊得皱,第一眼就失分;放飞时飞不高、老打转,同样也扣分。”曾获得过不少风筝比赛奖项的钟义臣,打算带着即将完成的蝉形风筝参赛,“传统的手工风筝既能守得住文化根,也能玩出符合潮流的新花样。”

从儿时朴素的燕子风筝,到如今会“鸣”的彩蝉;从庭院里的自娱之作,到校园中的教学课堂,再到风筝赛场的天空……秋风起,钟义臣手中的线轴转动,风筝扶摇而上。风筝线的一头系着老手艺人的记忆,一头连着非遗传承的未来,让匠心与梦想永远翱翔在云端。