北宋熙宁十年(1077),时年40岁的苏轼以尚书祠部员外郎直史馆权知徐州军事。抗洪水、寻煤炭、修苏堤、建黄楼,不到两年的时间里,展现了罕见的治世才能,那份千古遗爱,徐州百姓至今感恩不尽。尤为可贵的是,他在政务之余创作诗文300余篇,《放鹤亭记》《登云龙山》等佳作将徐州的山川风物升华为永恒的文化意象。

清康熙六十年,徐州知州姜焯为纪念苏轼在徐功绩,依苏轼“云龙山下试春衣,放鹤亭前送落晖”诗句,在云龙山建造了两座亭子,一座命名为试衣亭,一座命名为送晖亭。

试衣亭位于何处

云龙山上的哪一座建筑是试衣亭?一直以来是徐州文史爱好者经常讨论的一个话题。有人讲位于云龙山下但已不复存在,也有人说大士岩禅院的钟亭就是试衣亭,然而这两种说法均没有根据。

试衣亭位于云龙山大士岩禅院西北角,其北为镶嵌“大士岩”匾额的月亮门,其南为钟亭。试衣亭形制同放鹤亭,单檐歇山,厅堂结构,占地约40平方米,并不是一座四柱或六柱的亭子。2016年重修时,改为三门九窗的二层楼,导致面目全非,其南的送晖亭仍然保存原来的样子。

作为古迹,多部史料对试衣亭都有记载,清乾隆本《大清一统志》:“在铜山县南云龙山下,本朝乾隆二十二年、二十七年、四十九年翠华南巡,有御书试衣亭考辩勒石于壁。”这个记载有不足的地方,乾隆曾四登试衣亭,因此铜山县志更正后的记载比较全面,同时把它的位置也交代了。民国本《铜山县志》:“试衣亭,清一统志在云龙山下,乾隆二十二年、二十七年、三十年、四十九年南巡,有御书试衣亭考辩勒石于壁。案亭之南又有送晖亭,俱在大士岩前,皆道光二十三年僧文和募修,其刻石云大士岩殿创始于前州守姜公焯,殿之前有亭翼然,取坡公诗名之曰试衣,即以送辉亭俪然。”其中“在云龙山下”按照现在的说法应为“在云龙山上”,因为文中已交代试衣亭位于大士岩禅院大殿的前方。

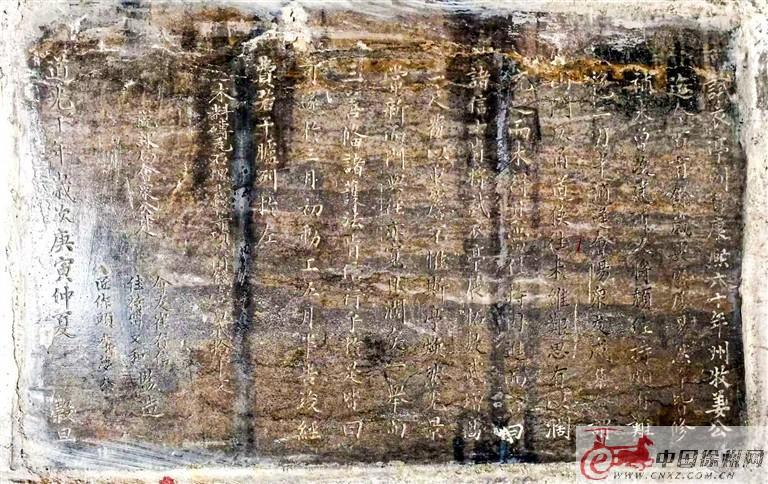

清道光十年,经过100多年风风雨雨的试衣亭将要坍塌,住持僧文和募集资金进行了重修,并刻碑以示后人,碑文曰:“试衣亭创自康熙六十年州牧姜公,迄今百有余岁,兴废屡易,然率皆修补,未曾改建。近又将颓,住持颇有难,时二月半,适逢会场,众友咸集……诸信士肯将试衣亭展拓数武、增高二尺,覆以重檐,不惟斯亭焕然,光景常新,而门与径亦宽其阔矣,一举而三善,修诸护法肯信行乎?于是皆曰可。遂于三月初动工,五月半告竣,经费若干胪列于左。会友崔存信、住持僧文和监造。道光十年岁次庚寅仲夏毂旦。”此碑现存大士岩禅院法物流通处北墙。和此碑对比后发现,民国本《铜山县志》记载的重修时间存在谬误,不应是道光二十三年。

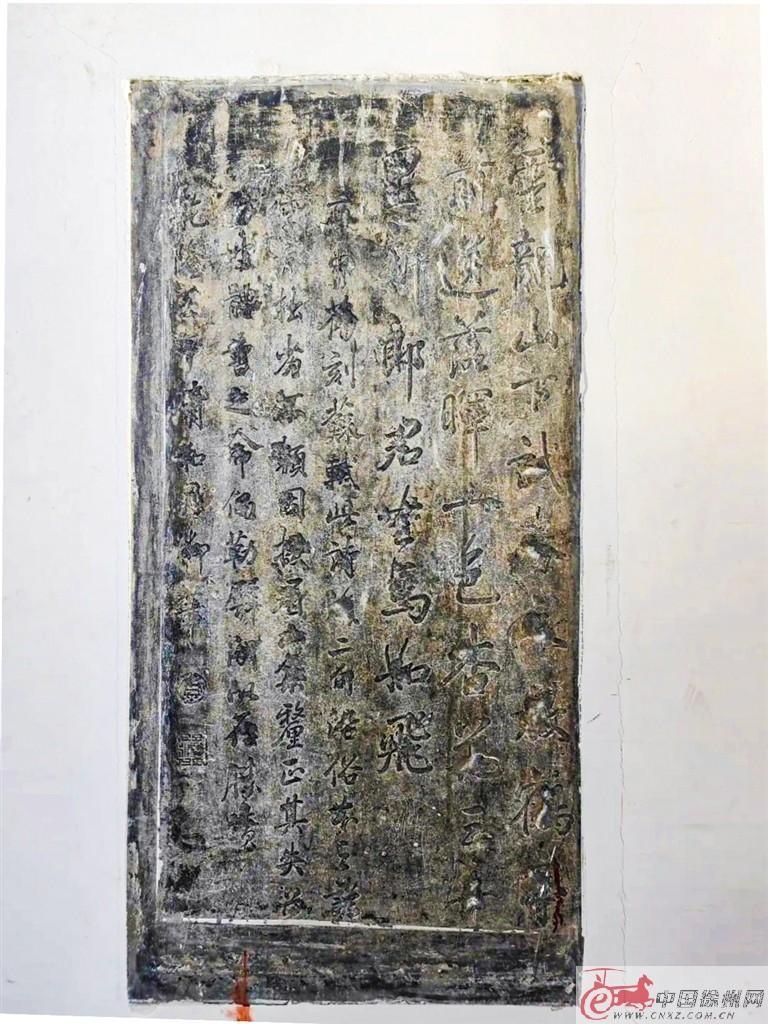

由“展拓数武、增高二尺”可知其南的钟亭不是试衣亭,“武”是古代长度计量单位,半步为武,“数武”表示有几步的距离。钟亭自从清康熙六十年建造以来至今依然如故,也无“展拓数武、增高二尺”的痕迹,而其北侧的房子符合民国本《铜山县志》的记载,北墙镶嵌着一块乾隆帝《试衣亭考辩》御碑,所以这座建筑就是试衣亭。

试衣亭一直以来都是徐州城南观光揽胜之地,如同现在的云龙山观景台,甚至成为饯别好友的地方。清光绪年间,徐州举人王琴九在此写下送别诗《侯东洲明府试衣亭小集赠别》:“佳日清游意自便,遥山云树望无边。春光欲共梨花老,离绪难禁柳絮牵。婪尾杯残教觅醉,当头棒喝话逃禅。莺飞草长江南路,记取新诗惠数篇。”

苏轼试衣诗影响

宋神宗元丰二年(1079)春,蜀中士子张师厚赴京城参加殿试途经徐州,特拜谒苏轼求荐。

苏轼以《送蜀人张师厚赴殿试二首》相赠,其二“云龙山下试春衣”一诗,以杏花三十里、骏马如飞的意象,既寄寓对后辈的期许,又暗含自身“放鹤亭前送落晖”的怅惘——春风得意的士子与怀才不遇的文人,各自的心态在诗中形成强烈反差。后来,这首诗因徐州百姓改诗、乾隆皇帝试衣亭考辩而成为清代状元文化传遍大江南北。可以说,这首通俗易懂、影响范围广、流传时间长的七言绝句是苏轼写于徐州众多诗歌中的代表作。

此诗因乾隆帝《试衣亭四叠东坡韵》的唱和更添传奇。1784年春天,乾隆帝第四次来到徐州,登临试衣亭写下《试衣亭四叠东坡韵》:“欲解衣乎欲著衣,猜东坡意立晴晖。尔时行志未能也,想共山人羡鹤飞。”这首诗是乾隆帝对苏轼《送蜀人张师厚赴殿试二首之二》的解读,虽说是一种猜测,但也达到了和苏轼心心相印的境界,苏轼不论是解衣(出仕)还是著衣(入仕),想表达的都是心向光明的内心世界。

《古今图书集成》是现存规模最大、资料最丰富的类书,共计一万册,由清代文献学家陈梦雷主编,康熙帝钦赐书名,雍正帝写序。此书把云龙山列为天下名山,有《云龙山部汇考》一节,内容包括三个部分,一是云龙山图,二是艺文,三是记事。这三个内容全和苏轼有关,如艺文,有三篇游记,苏轼《放鹤亭记》、都穆《游云龙山记》、文翔凤《徐州登云龙山记》;如诗歌,有四首,分别是苏轼、王鏊、王阳明、夏言写于云龙山的代表作。

苏轼的这一首名为《云龙山放鹤亭》实际却是苏轼的《送蜀人张师厚赴殿试二首》之二,在苏轼写于徐州的近二百首诗歌当中,《古今图书集成》为何单单挑选了这一首并改写了诗题?一方面说明它在苏轼徐州诗歌中的地位,另一方面说明它的影响力确实是其它诗歌无以替代。

乾隆皇帝写诗“纠错”

乾隆皇帝是苏轼的铁杆粉丝,每次来徐州必登云龙山、必访试衣亭。对苏轼这首诗和诗最多的大概也是乾隆皇帝,四次来徐州四登试衣亭,写下了五首和诗,《试衣亭用苏轼韵》《试衣亭再用苏轼韵二首前章咏古后章即事反前诗意二首》《试衣亭三叠苏轼韵》《试衣亭四叠苏东坡韵》,每首都押微韵,每首都带“晖”和“飞”字。

1784年春天,正值十里杏花盛开的季节,乾隆帝在试衣亭看到百姓改诗碑刻,上面刻着:“云龙山下试春衣,放鹤亭前送落辉。一色杏花香十里,状元归去马如飞”,乾隆帝顿时龙颜大怒,认为这后二句“沿俗本之讹,亦拙劣不类”,毫不客气地让人把这块碑刻从墙上起下来砸掉,又模仿东坡体写下苏轼原诗加以厘正,并刻了一块和原碑一样大小的勒于壁间,言下之意告诫后人以后不准随意改动苏轼诗文。一个皇帝居然和老百姓较起真来,历史上都是一件罕见的事情。

苏轼于徐州留下的不仅是不朽的诗篇,更是那份深深的爱民之情。试衣亭历经风雨虽已面目全非,依旧静静诉说着那段佳话,让后人永远铭记那份深情与才情。

于克南 文/图