本报记者 周翔宇

回溯百年前,1921年江苏省立第三女子师范学校的成立,在徐州教育史上留下浓墨重彩的一笔,这所特殊的师范院校以培养女性人才为己任,不仅为地方输送了大批教师,更在推动妇女解放、提升女性文化素养方面发挥了不可替代的作用。

打开尘封档案,阅读城市过往。

徐州市档案馆藏有与江苏省立第三女子师范学校相关的一些档案资料,涵盖了校旗、校徽、同学录等内容,它们承载着上世纪的教育初心,也为今日传承尊师重教传统、探寻城市教育发展脉络,提供了鲜活而厚重的历史注脚。

岁月变迁,学校数易其名

“李平 女 二〇 江苏东海 徐州少华街二十二号”“赵成 女 一九 江苏砀山 徐州彭城路兴徐巷十五号”……这份字迹泛黄的名单,出自1948年6月的《江苏省立徐州女子师范学校复校后第二届高师部毕业同学录》。

查阅这份同学录,可以感受到民国时期徐州女子师范教育的鲜活身影,学生们的毕业年龄多集中在19岁至21岁,正值青春韶华。学校生源则以徐州本地及周边地区为主,如东海、沛县、砀山等,地域属性鲜明。

此外,同学录的前半部分还收录了教职员信息,展现出更丰富的人员构成。教职员工男女皆有,籍贯上来自江苏、浙江、山东等地,其中不少人来自苏南地区,看得出当时这所学校为招揽人才、强化师资,打破地域局限,汇聚了各地的教育从业者。

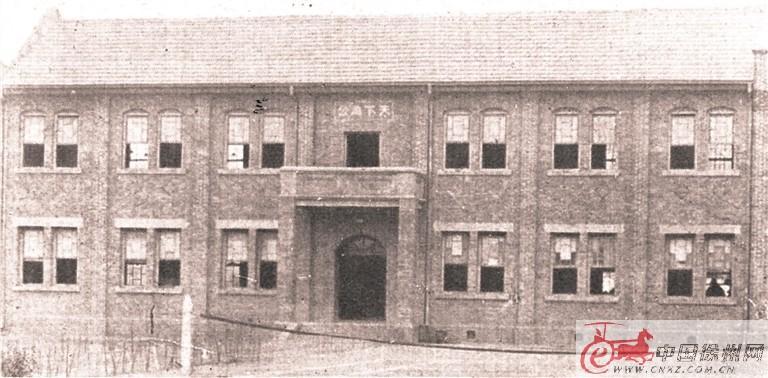

根据1932年《江苏教育概览》记载:1921年4月,江苏省立第三女子师范学校在徐州石牌坊街(今中枢街)成立,校长杨季威租用民居房屋作为校舍、宿舍。经省教育厅划拨,1923年6月学校迁入徐州旧府署(今彭城壹号位置)新校址。1926年,时任校长倪朗若在该校址主持修建了新教学楼。

其后,因时局动荡,校长多次易人,校名数次更改。1927年6月,改名为江苏省立徐州女子中学;1927年8月,改称第四中山大学徐州女子中学;1928年9月,更名为江苏大学徐州女子中学,随即又改称中央大学区立徐州女子中学;1929年9月,大学区制废除后更名为江苏省立徐州女子中学;1932年5月,改为江苏省立徐州女子师范学校。

徐州沦陷期间,省立徐州女子师范学校曾一度停办,到抗战胜利后又恢复办学。

1948年12月1日徐州解放,省立徐州女子师范学校与省立徐州师范学校合并,成立了市立徐州师范学校,也就是现在徐州高等师范学校的前身。

扎实教学,培养女性人才

时代风云激荡,省立徐州女子师范学校的发展历程也印刻着岁月的变迁。

留存至今的资料中,校徽、校旗都带着旧时风貌的独特韵味,它们设计简约,却显得清晰有力。以江苏省立徐州女子中学为例,校旗上用端庄的繁体字题写校名全称,校徽则凝练为“苏徐女中”四个繁体大字,直观又鲜明地彰显着学校的标识。

通过一份《江苏省立徐州女子师范学校招生简章》,可以了解当时女子教育的模样:“初中一年级新生五十名,师范一年级新生五十名……”简章内,包括年级及名额、报考资格、报考年龄、试验科目、报名手续、报名及考试日期、报名及考试地点等多项内容。

从中可以看出,初中一年级招生年龄为12岁—15岁,师范一年级为15岁—22岁且尚未结婚;初中一年级试验科目为国文、算数、常识、口试及体格检查,师范一年级为公民、国文、数学、理化、博物、口试及体格检查,需要通过统一入学考试。

这些招生信息颇为明了,初中阶段的招生和现在的初中基本一致,师范阶段的招生年龄则与现今本科生相近。此外,基础科目的考核及体检,从以前到现在都是招生流程中不可缺少的环节。

凭借规范招生、扎实教学,徐州女子师范学校为徐州乃至整个苏北地区培养了大批女性人才,其中不少人成长为推动地方发展的女性知识分子,在时代洪流中留下了属于自己的印记。

革命摇篮,“三女师”的红色青春

最初的江苏省立第三女子师范学校(简称“省立三女师”)不仅是近代徐州女子师范教育的重要阵地,更曾是播撒革命火种的红色摇篮,徐州党组织的创始人吴亚鲁便曾在此执教,以讲台为依托,传递进步思想。

1923年,共产党员吴亚鲁以省立第三女子师范教员的身份作掩护,到徐州开展革命工作,发动进步学生组织“徐州青年互助社”,组织师生阅读《新青年》等进步书刊,在课堂上宣传马列主义。1924年,成立了徐州社会主义青年团;1925年,成立了中共徐州支部并担任书记。在徐州短短两年的时间里,吴亚鲁开展了大量的革命工作,带领一大批进步青年走上了革命道路。

吴亚鲁当年在省立三女师任教时的故居,就坐落于徐州市中心繁华地带的彭城壹号,现为徐州市文物保护单位。在喧嚣的都市烟火中,静静留存着一段红色往事的印记。

1925年6月初,五卅惨案的消息传到徐州,吴亚鲁立即组织学生集会罢课。各校学生群情激愤,纷纷表示要坚决声援上海人民的反帝斗争。当日,一场声讨帝国主义暴行的群众大会在省立三女师的操场召开。

6月6日,徐州学生联合会通告全市各校一律罢课,并起草发布了题为《外国人杀中国人的惨剧》的泣告,向全国揭露五卅惨案真相,呼吁各界共同抗争。6月7日,抗议浪潮进一步高涨,徐州40余所学校的5000余名学生齐聚省立三女师,召开声势浩大的声援大会。大会结束后,学生们列队环绕全城举行游行示威,以激昂的呐喊传递着徐州青年的反帝决心。

同学齐心,学校生活清苦

通过一位徐州女子师范学校老校友的回忆文章,或许能触摸到那段岁月的真实温度。

王霞在抗战胜利后进入该校读书,是复校后的首届毕业生,因为这批学生大多在入学前已经有读过一段高中的经历,所以经过考试就从二年级下期学起,在校一年半,到1947年7月就毕业了。

王霞回忆,徐州女子师范重视聘请名教师任教。校长是张静秋,她曾在北京读过师范学校,受过高等教育。任课的教师也都专业功底深厚,教学经验丰富,一部分老师来自抗战时期的大后方,一部分是徐州及周边地方的名教师。

同学们年龄差距大, 有十八九岁的,也有二十五六岁的,大家或叫同学,或称姐妹,生活中互帮互助,相处得格外融洽。王霞还记得,有位外地同学为反抗家里的包办婚姻,特意逃到徐州求学。后来,那位同学的婆家追到学校寻人,女师的姐妹们齐心保护,没让婆家人得逞。

学校的生活丰富多彩,经常开展书法、作文、数学等科目的竞赛,激励学生们学习,也不定期举行体育、艺术活动。当时,读师范不用交学费,还管饭,但饭菜实在一般:8个人一桌,端上来的常是白菜、萝卜、豆芽这类没什么油水的素菜。

在衣着方面,学校要求夏天统一穿鱼白色的蓝大褂,冬天则穿棉袍,长度规定只能刚过膝盖,只能配一条薄棉裤。教室和宿舍都没有取暖设备,不少同学的小腿或手上都生了冻疮。

学生们毕业前要参加实习,上实习课之前得先写好教案,交给指导老师审阅,不合格还得重新修改。此外,毕业前夕学校也会统一组织大家去外地参观,借此增长见识。

从省立三女师到徐州女子师范,这所学校不仅是徐州女子教育的开拓者,更见证了女性挣脱束缚、追求新知的历程。

注:文中提及的学生均为化名