本报记者 张瑾

今年暑期档热映影片《南京照相馆》以真实历史为骨血,再现南京沦陷后,数位平民冒死传递日军暴行影像的壮举。

津浦线上,同样有一群年轻人,在徐州会战中,以纸笔和相机为枪,将日寇的残暴与中国军民的英勇昭告天下。他们,就是抗战前线的特殊战士——中国青年新闻记者学会(简称“青记”)的成员。

1938 年4月,30余名“青记”记者奔赴硝烟弥漫的徐州,记录不屈、传递希望,并成立了“青记”第五战区分会,在中国新闻史上留下浓墨重彩的一页。

值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,8月初,记者重访了多位“青记”后代,听他们讲述父辈的峥嵘往事,采撷穿透硝烟、至今仍在照亮前路的理想之光。

勇担使命 “青记”在战火中诞生

记者是时代的记录者,是历史的见证人。

在台儿庄大战战地记者馆——国内唯一以战地记者为主题的展馆里,一张张发黄的报纸、一个个战地记者使用过的老物件,把1938年的油墨味和呐喊声一起推到我们眼前。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发。民族危亡之际,周恩来代表中共中央在上海约见夏衍,提议建立一个统一战线的记者组织,把全国新闻界分散的进步力量拧成一股绳。

这年11月8日,范长江、夏衍等人发起成立了中国青年新闻记者协会。4天后的11 月12日,上海沦陷,协会西迁武汉。1938年3月,协会改名学会,在汉口召开了中国青年新闻记者学会第一届全国代表大会,大会号召全国新闻工作者深入前线,宣传抗日。

“青记”诞生的11月8日,自2000年开始,成为中国记者的共同节日。

发生于1938年1月至5月的徐州会战是中国抗战史上的著名战役。中国军队在强敌面前拼死抵抗,誓死不当亡国奴,在台儿庄战场把“日军不可战胜”的“神话”砸得粉碎。

枪炮最猛烈的地方,也是战地记者最密集的地方。在这次战役中,来自《大公报》《新华日报》等数十家媒体的“青记”记者,在血染的焦土上不知疲倦地采写、拍照,向勇士们慰问、致敬。

《大公报》记者范长江的儿子范苏苏在2015年接受本报记者采访时讲述了这样一个细节:

“1938年4月6日晚9点半,反攻令到来。中国军队经过整夜激战,于4月7日凌晨收复台儿庄。我父亲于早8点给《大公报》发出了最早的电报,并在战斗结束6个小时之后坐着铁路手摇扶车进入台儿庄,记录下双方使用重炮和火攻造成的满地焦土,并于下午4点又给《大公报》发出了当天第二封新闻专电。”

台儿庄大捷的消息通过战地记者的宣传和各家新闻媒体的报道传向全国各地,激发了全国军民的抗战热情,坚定了抗战必胜的信心。“一时间,大家谈的是台儿庄,议的是台儿庄。台儿庄区区之地,几成民族复兴之象征。”第五战区司令长官李宗仁在回忆录里这样写道。

从范长江撰写的“青记”工作报告可知:“青记”出现之前,记者对抗战的报道多数是分散的,最多是某个报社指派的行为;“青记”成立后,就转变成了一种有组织的集体行为。对台儿庄战役的集中报道即是“青记”组织的大规模报道。

青春影像 与云龙山共载新闻史册

胸前挂着相机、腰间别着水壶……“青记”记者陆诒的儿子陆良年向记者提供的一组老照片,再现了徐州会战期间战地记者的英姿。

陆诒时任《新华日报》记者,1938年,他深入徐州前线采访,写出了大量的战地通讯。陆诒晚年仍然热心新闻事业,80岁高龄还兼任上海复旦大学新闻学院教授。

今年80岁的陆良年在电话采访中深情回忆:“我退休后开始整理父亲的遗稿,在图书馆、档案馆查阅了大量文献。台儿庄战役中,父亲与范长江是一对好兄弟。当年我父亲27岁,范长江29岁。两人经常相伴到战事最激烈的地区采访,还帮助第五战区出版的《动员日报》撰写战地通讯。他们为国家敢于担当的精神,永远鼓舞着我。”

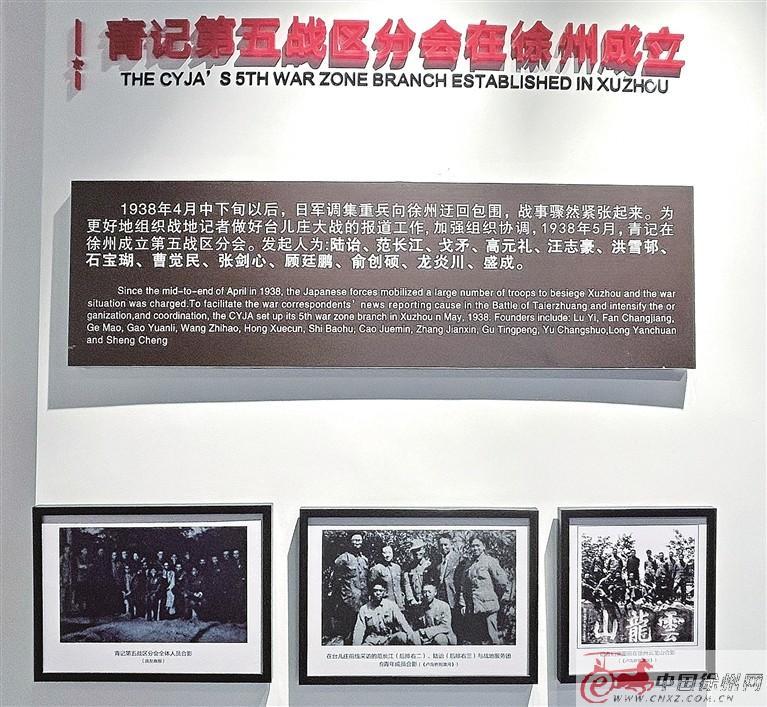

1938年4月中下旬以后,日军调集重兵向徐州迂回包围,战事骤然紧张起来。为了更好地组织战地记者做好报道工作,加强组织协调,由陆诒、范长江等发起,“青记”在徐州成立了第五战区分会。

在陆良年整理的“青记”手稿中详细记录了1938年徐州抗战的一幕幕:

“敌人已开始进攻鲁南第五战区司令长官部的所在地——徐州,徐州就成为中外记者比较集中的地方。这里距前线不到30里,来往发电报、寄通讯都较为方便。我们不仅在工作上通力合作,而且在战地生活上也发挥了团结互助的集体主义精神,完全摒弃了过去那种‘同行不合作’的新闻界旧作风。”

“第五战区‘青记’分会首次会员座谈会在徐州云龙山一家小茶馆里举行,正当座谈会热烈进行时,30多架敌机大举轰炸了徐州。”

日军对徐州城的火力摧残没有吓退这些年轻人。我们从两张80多年前的“青记”老照片中可以真切感受到青年记者的从容。

一张是在“云龙山”巨石上的合影。前排左二为范长江,后排右三为陆诒。照片中的13人或蹲或站,嘴角带笑,神情自若。

另一张是“青记”第五战区分会成立大会的合影。前排坐者右二为范长江,后面站者左五为陆诒。这张21人的大合影曾刊登在当年红极一时的《良友》画报上,向海内外读者展现了中国青年的风采。

如今,两张老照片已被放大展示在徐州报业传媒集团的报史馆中,不仅见证着中国新闻事业发展的一段光荣历史,也激励着云龙山下的新一代青年记者以无畏之心迎难而上,向光追行。

徐州突围 见证“以退为进”的胜利

位于云龙山北大门南侧的“云龙山”摩崖石刻是徐州一处重要的打卡点,刻在天然巨石上的三个苍劲大字每字1米见方,为明代万历年间的徐州兵备右参政莫与齐所书。

2015年4月,居住在上海的陆良年与武汉的宋致新相约来到徐州,两位“青记”后代坐在父辈合影过的“云龙山”石上,拍了一张合影。

回看10年前的这张二人合影,从事社科工作的宋致新女士在电话中向记者讲述了父亲李蕤与徐州的渊源:“1938年4月,父亲作为郑州《大刚报》特派记者前往台儿庄战场采访。那时候的徐州城,敌机轰炸一天比一天稠密,记者们为了躲警报,经常到城南的云龙山聚集开会。云龙山见证了他们保家卫国的激情。”

然而,1938年4月的台儿庄大捷并未改变抗日战场的基本形势,日军集中30万兵力于5月上旬完成了对徐州的合围,企图一举歼灭60万中国军队主力。5月中旬,中国军队主力陆续突围,机智地粉碎了日军的企图,为日后的武汉会战和长期抗战保存了实力,史称“徐州突围”。

在徐州采访的30余名战地记者采取分别随军、分道突围的方针,经过10多天的行军,于5月下旬先后回到武汉。7月,“青记”总会向众记者约稿,编辑出版了《徐州突围》文集。全书42篇12万字,从不同侧面记述了突围过程中记者的所见所感。

为什么要编这本书?宋致新引用《徐州突围》序言中的原句解释道:“因为战争胜败的关键,不只决定于最后之战争,而尤决定于艰苦过程中进步的经过。记录胜利的事实固然重要,而记录失败中的进步尤其重要。”

书中,范长江《胜利的退却》、陆诒《冲出重围》、李蕤《突围前后》等亲历者的记述,不仅留下了珍贵的新闻档案,还对抗战宣传工作的不足进行了真诚的反思。

为父亲整理出版了多部新闻手稿的宋致新评价,“青记”是中共中央领导下的新闻界统一战线团体,它在抗战期间鼓舞了全国人民的抗战信心,振奋了军队士气,促进了军民团结,还在与国际新闻工作者的合作中,扩大了国际反法西斯统一战线。

“抗战一定能胜利。”这是1938年“青记”成立宣言里的首句。80多年过去,硝烟早已散去,前辈记者以笔为枪的胆气、为民族而歌的赤诚,依然在文字里发烫。他们的青春故事,正激励着新一代新闻工作者,保持人民情怀,记录伟大时代,讲好中国故事,传播中国声音,唱响奋进凯歌,凝聚民族力量。