透过泛黄的纸页与斑驳的影像,回顾抗日战争前后徐州的烽火记忆

本报记者 周翔宇

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,硝烟虽已散去,警钟依然长鸣。唯有铭记历史的刻度,方能走向光辉的未来。《彭城故事会·老林说档案》栏目今起推出系列专题,透过泛黄的纸页与斑驳的影像,回顾抗日战争前后徐州的烽火记忆。

打开尘封档案,阅读城市过往。

徐州市档案馆藏有“九一八”事变之后徐州各界声援抗日、宣传抗日的相关照片。时光让相纸变得模糊,照片里的面容或许难辨、标语或许斑驳,但世人通过它们,依然能清晰触摸到那份滚烫的爱国情怀。

让我们循着历史的微光,重读这座城市在民族危亡之际的不屈与担当。

“九一八”事变点燃的觉醒与呐喊

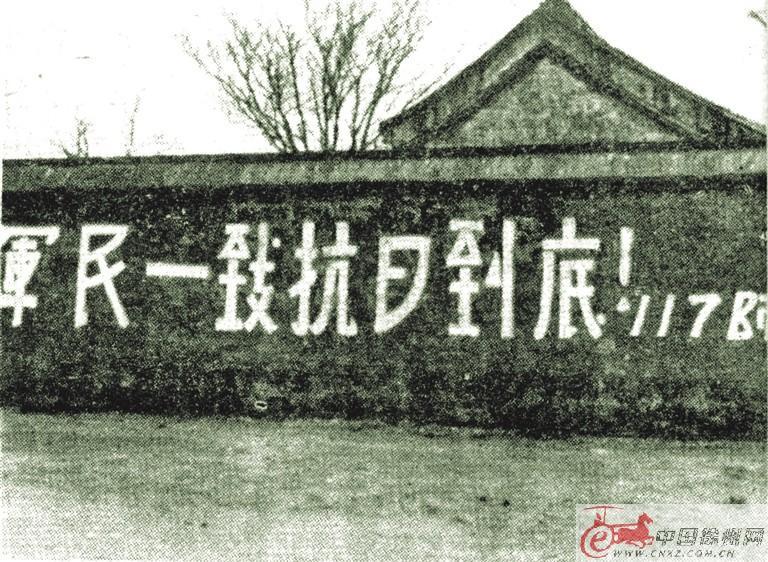

“军民一致抗日到底!”——这是上世纪三十年代徐州城中一处醒目的标语。

每个字都很大,足有半墙之高。笔锋如刀削斧劈,遒劲得仿佛要刻进砖石深处。

1931年9月18日,“九一八”事变爆发,枪声在东北的土地上响起。

抗日救国的浪潮很快席卷全国,在徐州,各种抗日救国组织纷纷成立。宣传抗日、抵制日货的声音逐渐响彻全城。

陇海铁路也组织了列车,沿着漫长的陇海线进行抗日宣传。

同年10月,徐州抗日救国会做出了“日货限期售空,否则查封、充公”的要求,起初部分商户拒绝检查,并掀起罢市。

经历多次波折,至12月时,徐州市面上的日货终于肃清。

1931年12月31日,徐州的抗日热忱正炽,青年援马(占山)抗日团200余人乘列车抵达徐州。

当时发生了一件极其悲壮的事情。

各界民众沿街相迎,欢呼声浪刚起,一幕慷慨悲壮的场景骤然定格,抗日团抬着棺木穿行街巷,以“抬榇上阵”的决绝,昭示死战到底的抗敌决心。凛冽寒风中,这份慷慨赴难的赤诚,让满城人民的热血愈发滚烫。

1932年初,日军图谋侵占中国东部沿海,突袭上海,制造了“一·二八”事变,驻守当地的第19路军将士浴血抗击。至3月时,第19路军因为与日军血战日久,伤亡惨重,伤员陆续抵达徐州进行救护。

徐州各界召开了慰劳抗日负伤将士的大会,捐款上千元,并安排代表前往医院进行慰问,同时赠送锦旗,上书“为国家争生存”。

在这段时间的抗日宣传中,学生力量起到了关键作用。

因为徐州离东北较远,那时候交通不便,通讯也不畅,普通群众对国家大事了解不多。徐州学生们每到假日就组织宣传队伍,到各个地区去宣讲,让百姓们了解日本人侵略中国的来龙去脉和狼子野心。

与此同时,学生们还要求学校开展军事训练,由学校聘请教官教授军事课程,以便掌握基本的军事技能,随时准备开赴前线保家卫国。

“七七”事变后的全民动员

时间流逝,烽火处处点燃。

1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破天空,这座承载着数百年风霜的石桥,成了历史转折的支点。“七七”事变的惊雷以北平为中心,传遍神州大地,徐州城也随之沸腾,抗日的怒火比以往任何时候都更加炽烈。

热血青年们举着标语穿梭在街巷,呐喊声愈发激昂;文艺工作者们带着画板、剧本奔向田间地头,以文艺作品当“武器”,号召民众支持抗战。

从7月中下旬开始,徐州各界主动向北平捐款,支持抗日将士;加强城市警戒程度,抓捕了一些刺探消息的汉奸。

这段时间,徐州已经不再安全,和蚌埠、枣庄等地经常遭受日军的狂轰滥炸。

同年10月,国民政府在津浦铁路沿线地区以徐州为中心设立了第五战区,任命李宗仁为司令长官。

不久后李宗仁来到徐州,发布了《约法七章》,主要内容是:坚持抗战,肃清汉奸;成立民众动员委员会;民众有集会、结社、言论、出版自由。

很快,第五战区民众抗日总动员委员会(简称总动委会)成立,李宗仁任主任委员,下设组织、宣传、战勤3个部。

在第五战区的抗日活动中,抗敌青年训练班“画”出了浓墨重彩的一笔。1937年冬天,许多沦陷城市的青年都流亡到徐州,他们青春昂扬、满腔热忱,是一支不可低估的抗日骨干力量。

11月,以这些热血青年组成的第一期抗敌青年训练班开班,共300人,训期3个月。训练后分成10多个团队,奔赴各地开展抗日救亡活动。

1938年初,随着抗日形势的发展,徐州成为抗日的重要城市之一,各地爱国青年如潮水般涌来,使得第二期抗敌青年训练班增加到5000余人,训练班更名为“第五战区抗敌青年军团”,影响力巨大,鼓舞了很多抗日群众。

随着天气转冷,前线将士的冷暖牵动着徐州群众的心。募捐棉衣的热潮迅速掀起:市民与银行界人士捐赠1000件棉背心、陇海铁路工人捐赠200件棉衣,物资很快送往前线;不久后,各界又向前线捐了2500件棉大衣。这些衣物,与青年军团的步伐、街头宣传的呐喊一道,在硝烟弥漫的岁月里,筑起徐州军民共抗强敌的坚实防线。

笔墨与歌声:文艺战线的抗战光芒

在硝烟中,文化艺术的力量从未缺席。当抗日的号角在徐州吹响,画笔、歌声、剧本便成了无形的刀枪。文艺工作者们用艺术唤醒人心,在烽火里铺展开一条满腔赤诚的战线。

江苏省立徐州民众教育馆,在“七七”事变之后成了备受瞩目的文化抗日场所,馆长赵光涛组织了一支会画画、唱歌、演出剧目的抗日宣传队。

他们秉持“唤起民众,共赴国难”的信念,带着上百幅宣传抗日的连环画走进乡村。

这些画中,超过80%的是日军侵华暴行录,漫画标题为《六十年来日本帝国主义,对中国军事、政治、经济方面的侵略》。李可染就是这支队伍的成员之一,是连环画的绘画主力。

同时,宣传队还有话剧演出人员,他们会给群众演出《放下你的鞭子》《九一八以来》等剧目,用鲜活的方式鼓舞民众的抗日热情。

群众在看画、看剧之余,还能听到宣传队演唱的爱国歌曲,如《义勇军进行曲》《救国军歌》《大刀进行曲》等。

1937年9月,上海救亡演剧队第二队队长洪琛、副队长金山,带领队员冼星海、张季纯、田方、田烈等一行14人来到徐州,进行了为期十多天的抗日宣传活动。

他们也演出了《放下你的鞭子》《九一八以来》等剧目,每场戏剧演完之后,冼星海都会教大家唱抗日歌曲,如《九一八小调》《松花江上》等。

冼星海有感于徐州人民的抗日热情,还为徐州谱写了一首抗日歌曲《徐州是英雄的故乡》。

“徐州是古来的战场,英雄的故乡。挺起胸拿起枪,冲锋上前。日本帝国主义一定灭亡!……中华民族永存世界上。”字字句句,令人动容。

那些泛黄的纸页与斑驳的影像,终究沉淀为城市血脉里的记忆。

从“九一八”事变后街头的呐喊到“七七”事变后乡村田野中的连环画,从19路军战士收到的慰问品到冼星海笔下的战歌,热血与坚守,为烽火岁月里的徐州刻下不屈的年轮。硝烟散尽,这些故事从未褪色,它们是民族精神的活态传承,是后辈心中不灭的火炬。它提醒着每一个人:安宁从未与生俱来,唯有铭记与担当,方能护得山河长久、岁月长安。

部分内容参考《徐州文史资料》