文/本报记者 郑微 杨翼

图/本报记者 刘冰

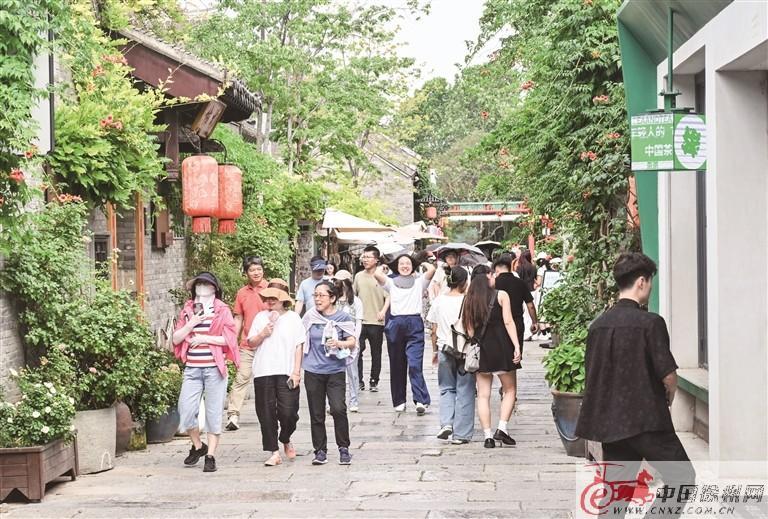

夏木葱茏,在回龙窝历史文化街区的一家文创馆,每天迎来络绎不绝的市民、游客。主理人叮当,这位从线上“迁徙”回实体的昔日电商人,凭借店内“好看、好拍、好买”的沉浸式消费体验,成功与顾客之间构建起交流与信任的链接,小店热度持续攀升。

这并非孤例。数字化浪潮下,一股电商人“逆向迁徙实体”的潮流正悄然兴起,昭示着线上线下融合共生的新商业图景正加速展开。那么,是哪些因素促使他们回迁实体?他们又面临着何种挑战?如何破局?这一现象折射的消费新走向,为我们洞察市场趋势提供了独特视角。

A电商转战实体

消费变革下的新选择

据《中国青年报》报道,去年“6·18”电商大促结束后,众多中小体量的商家已经开始考虑回归线下,开设实体店。

其实,早在这股潮流兴起之前,一些线上品牌就已经敏锐地察觉到了市场风向的转变,并率先作出战略调整。线上起家的“三只松鼠”在去年明确表态,将线下市场作为未来“主战场”,释放出线下渠道正成为品牌发展寻求增量的关键。

这些现象并非偶然,而是在市场环境变化、消费需求升级等多重因素作用下的必然选择。

在徐州,回龙窝历史文化街区的文创馆主理人叮当,此前依赖朋友圈“私域”流量销售文创产品,“‘私域’依靠客户信任支撑,而线下才能让客户看到、触摸并真心喜欢上产品。”出于这样的考虑,叮当在今年五一彻底告别线上,全身心投入到实体店的经营中。

“以前熬夜等订单,现在忙着和顾客聊天!”叮当笑着说,生意转到线下后,她的生活发生很大的变化。有位外地顾客对她的店铺一见钟情,“那位盐城姑娘满载而归,并约定下次再叙。”她坦言,做生意这么久,头一次从消费者那儿得到深度认可的体验。线下沟通带来了感性体验认同,让她的月成交量实现了数十倍的增长。

在电商平台从事多年服装生意的小于,其经历同样具有代表性。近年来随着“悦己经济”崛起,消费者的购物偏好发生了显著变化,“人们看重商品实用价值的同时,更注重消费过程中的体验感。在实体店,消费者‘所见即所得’,还能享受导购‘一对一’的精准推荐。”小于分析道,比如说,线上模特“卖家秀”与普通人身形的落差,导致退货率增加,而在实体店,就可以规避这些问题。并且,通过氛围营造与差异化服务,更能让商家与消费者建立起深度链接。

在这种情况下,小于在年初转战线下实体店,在原来服装销售的基础上搭售漂亮饰品。如今,她的店里每天人来人往,开业不到半年,店铺生意就因火爆打算扩店。“网上总买不到合适的衣服,线下反而更高效。”顾客章女士的反馈印证了人们的购物变化。

“电商回迁实体背后,是市场分化和需求升级的结果。”江苏师范大学商学院博士、讲师郭燧解析这一商业现象背后的经济逻辑:电商行业历经野蛮生长后步入成熟期,其成本结构的变化逐渐改变了商业逻辑和竞争格局。科斯交易成本理论揭示,当线上平台为争夺流量而抬升的边际成本(广告费、平台佣金、退货损失)逼近乃至超越实体店铺的显性成本(租金、人力)时,理性的市场参与者必然重新配置资源。

同时,“体验经济”的崛起则从需求侧重构价值评估体系,功能性消费之外,通过情感连接与场景沉浸构建的“情绪价值”成为关键决策因子。“实体空间将商品嵌入生活叙事的能力,‘所见即所得’带来的信任感使实体商业在‘悦己消费’时代重获战略高地。”郭燧表示。

B融合共赢

共同开拓商业发展新路径

电商人转战实体,绝非线上与线下两种商业模式的对立,它们正逐渐走向融合,形成互补之势,共同开拓出商业发展的新路径。这股“逆向迁徙”的潮流,既为商家带来了新机,也为城市肌理注入了更多生动“烟火气”。

在徐州宣武市场,一家品牌内衣店的负责人程先生便是“线上+线下”这一融合模式的践行者。程先生自2000年扎根宣武市场,经营实体店,后来拓展线上业务后,他惊喜地发现,通过精准定位本地客群、社交媒体推广,曝光度激增。通过线上曝光引流,目前到店顾客的成交率高达7成左右。如今,程先生又升级了实体店,增设了舒适的沙发和茶几,打造购物兼顾休闲社交的温馨空间,进一步提高转化。

中心商圈一家零食品牌专柜的董小姐则通过在朋友圈发布图文引流,再提供优质的线下服务,形成“线下开店+线上引流”的销售路径,为顾客提供便捷、丰富购物体验的同时,也大幅提升了客流与销售额。“今年六一儿童节,我们通过这种融合模式销售,销量比单一模式翻了三倍以上。”董小姐说。

在徐州享有盛誉的阿喆米线,为了方便外地顾客购买,也在微信小程序开通了在线商城,“线上销售是实体店铺的有效补充。”阿喆米线创始人王冠喆表示。

记者观察到,几乎所有接受采访者都在通过“线上+线下”的方式来获得更多顾客。这种双向融合模式,打破传统商业的边界,为消费者提供了更加多元化、个性化的购物选择,享受更加便捷、高效、优质的服务。

C烟火升腾

街区焕新与升级迭代

富国街夜市,由线上“网红”美食转型而来的实体摊位前排起长队。一位曾专注线上外卖的卤味店主坦言:“线上销量可观,但总觉得缺了温度。固定摊位让顾客能闻到香味、看到制作过程、即时交流口味,这种直接的反馈和聚集的人气,是线上无法替代的。”

同样,丰储街改造后引入的美食店铺大多有线上运营背景。他们不仅在线下提供堂食服务,还结合小红书、抖音直播探店和美食分享,吸引市民和游客慕名而来,为这条老牌美食街增添时尚活力。

在徐州,星罗棋布的实体小店的回归与升级,正在各大商圈上演,汇聚了人气与活力,点燃了消费热情,成为城市“烟火气”的鲜活注脚。更令人振奋的是,近期火爆的“苏超”效应,更强劲赋能实体商业,尤其是餐饮、零售及休闲娱乐等。

更多敏锐的实体店主正积极抢抓这一难得的机遇。徐州众多餐饮企业结合赛事推出折扣优惠和文创礼品,并通过线上社群进行预热和预订,让球迷在品尝美食的同时收获满满诚意。“我们结合线上引流和线下氛围营造,效果非常好。在‘苏超’主场比赛日,我们的客流和销售额是平时的两倍多,球迷们赛前采购零食饮料,赛后聚餐庆祝,带动了整个商圈的消费。”中心商圈一家饭店负责人兴奋地分享道。

徐州一家香坊主理人安宸也感受到了这股热潮。“‘苏超’比赛把全国各地的球迷和媒体吸引到徐州,我们的实体店成了展示徐州文创、与外地朋友交流的窗口,这种面对面的交流和由赛事带来的额外客流,是纯粹的线上生意难以企及的。”安宸说。

D政策筑基

护航实体商业复兴

机遇总是与挑战并存。

记者调查中了解到,电商人转战实体的过程中,也面临着诸多挑战。其中,房租、人工等成本的上升是最为突出的问题,“实体店铺需要承担较高的租金、装修费用以及人工成本,这对于一些中小商家来说,无疑是一笔沉重的负担。”程先生坦言。此外,实体店的获客周期相对较长,需要投入更多的时间和精力来积累客户资源,建立品牌口碑。

面对成本与获客挑战,从国家到地方的政策组合拳,为这场“逆向迁徙”铺就坚实的制度路基。

从中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》,到省政府工作报告提出“支持徐州加快建设国际消费中心城市”,再到《徐州市创建国际消费中心城市实施方案》对本土品牌能级的提升,为实体转型提供了品牌孵化与流量入口的双重支持。

在政策引导基础上,徐州积极打造商业空间提质升级。市城管局出台政策,支持商业载体按规定适度开展店外特色经营活动,做到经营布局科学合理、设施场景安全美观、市容秩序整洁有序、市民游购娱便捷舒心。

与此同时,徐州正大力实施本土品牌提升行动,全力推动新能源车展、家博会、文博会等本地消费展提档升级;中心商圈引入新技术和新业态构建“智慧商圈”;加快回龙窝历史文化街区、彭城壹号、丰储街等商业街区的提质改造,打造高品位特色步行街,为实体创业者提供兼具文化质感与现代活力的优质场域。

“展望未来,电商转实体的征途机遇与挑战并存。”郭燧建议,应在挑战中孕育新机,一方面,成本管控与模式创新是生存基础,中小商家需善用政策红利分摊租金压力,并通过“私域”运营降低获客成本,在细分市场中构筑差异化壁垒。另一方面,技术赋能体验升级是关键赛道,VR试衣、智能导购、数字孪生门店等工具将深化沉浸感,持续为“人、货、场”重构注入科技推力。同时,建议进一步细化对初创小微实体的税费减免,并建立商业空间更新与文化遗产保护的动态平衡机制,避免同质化。

电商人的“逆向迁徙”,表面回归传统形态,实则是向更高阶“数实融合”的迭代升级。“电商转实体是市场发展的必然,反映了消费市场的多元需求和商业发展的新方向。线上线下融合将成为未来商业发展的主流,通过优势互补,实现资源的优化配置,为消费者提供更加优质的产品和服务。”徐州市商务局相关负责人表示,伴随消费市场升级与技术创新,电商与实体商业的融合将更深入,实体商业有望迎来新的发展机遇,焕发新生机,为经济增长注入强劲动力。