本报记者 晏飞 通讯员 李铭玉 丁长永

当云龙湖的万顷碧波倒映千年文脉,当校园的琅琅书声应和历史回响,当莘莘学子用脚步丈量东坡的足迹——教育的诗意,正在徐州开发区中学破土生长。

文化寻根

寻路东坡:在书页与古迹间点燃文化火种

2024年国庆期间,秋高气爽,“寻路东坡——苏轼在徐州”项目化实践活动第一期正式拉开帷幕。开中学子怀揣对东坡文化的好奇与向往,如一群探寻文化宝藏的使者,走进云龙山、燕子楼、黄楼遗址等与苏轼紧密相连的文化地标。

七年级学生王云博举着相机透过五省通衢的牌坊对准黄楼斑驳的红墙,她的笔记本上墨迹未干:“当年苏轼用竹笼装石筑堤抗洪,原来古人早就懂‘因地制宜’!”在王若淇同学身旁,大家一边翻阅古籍《放鹤亭记》,一边争论着“放鹤招鹤”是否算最早的生态宣言。

这场名为“寻路东坡”的实践,让文史从课本走进现实。“游览胜地”任务让学生们走出书本,走进现实中的文化古迹,用脚步丈量历史,用心灵感受文化。“我们设计了‘文化解码三步骤’。”语文教师李甜翻开学生手稿集并解释:“寻章摘句查史料、游览胜地拍纪实、遣词造句写感悟——像侦探破案般还原真实的苏轼。”当七年级学生武俊辰在图书馆发现苏轼治理云龙湖的工程图时,突然惊呼:“这不就是地理课讲的流域治理吗?”也就是在那一刻,他突然意识到走过东坡石床、饮鹤泉、放鹤亭时拍摄的虫虫草草正是上周生物小测验上最后一道大题“生物多样性”的生动注脚。

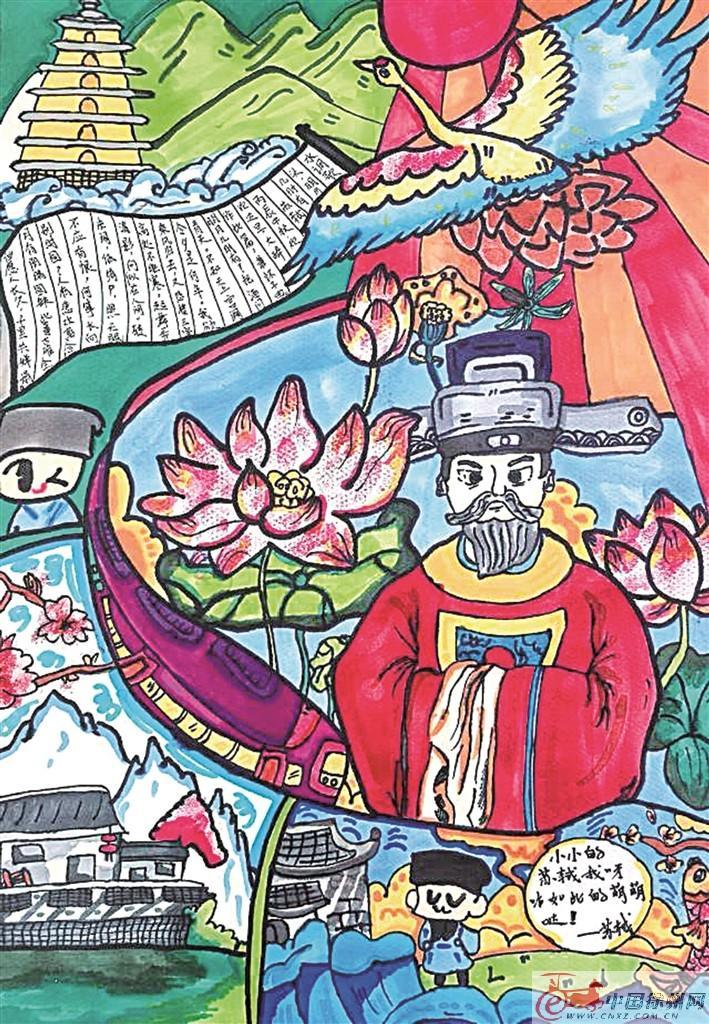

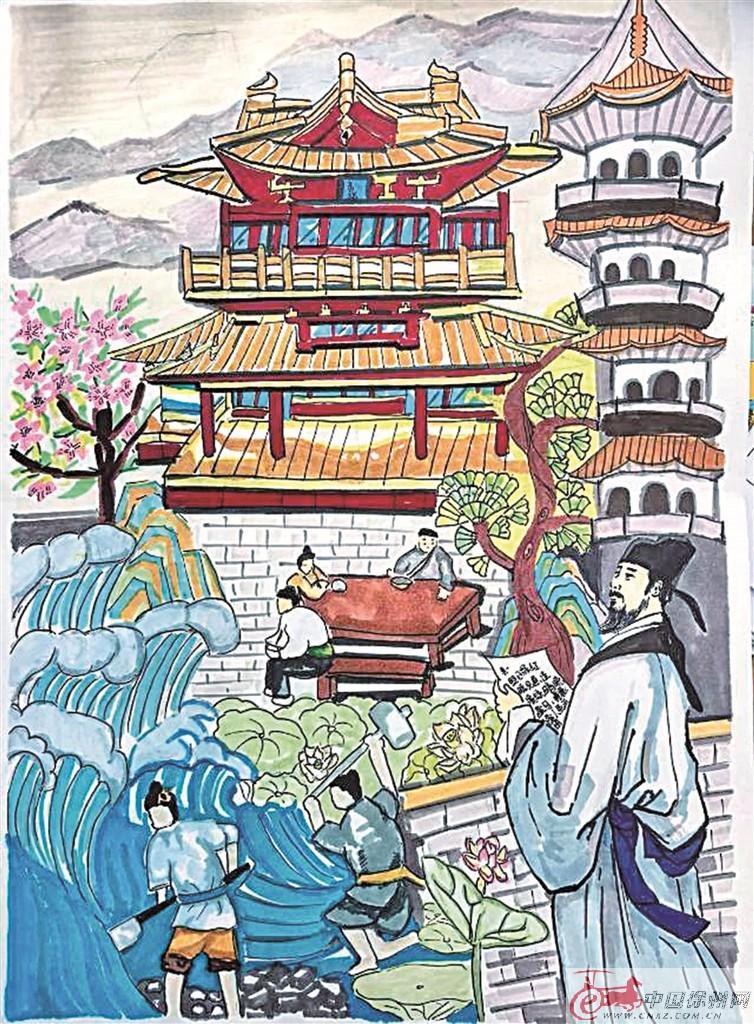

徐州开发区中学校长苗刚在展示墙前驻足良久:“你看这张对比图——学生把苏轼‘竹笼装石’法和现代格宾网技术并列,这就是跨学科思维的自然生长。”3个月后,20万字的《苏轼在徐州》手稿集成书,在升旗仪式上接过证书的学生陶星哲说:“触摸黄楼砖石那一刻,突然懂了什么是‘一点浩然气’,接过证书的刹那我明白了什么是‘千里快哉风’。”

实践探索

思齐子瞻:用脚步丈量千年智慧的当代价值

2024年11月,银杏染黄校园,项目二期“思齐子瞻:苏轼在徐州”项目化实践活动聚焦苏轼“实用理性”精神,正式开启。39名学生组成放鹤亭组、黄楼组、燕子楼组3个小组,每个小组又下设路线规划、文化挖掘、实践记录等细分小组,分工明确、合作紧密,一场别开生面的文化解码之旅就此启程。

“无障碍通道标注好了吗?我们要让每位游客,无论年龄大小、身体状况如何,都能轻松感受苏轼文化的魅力。”2024年初冬,燕子楼研学小组组长赵语诺在地图上画下最后一个标识。39名学生化身“文旅设计师”,运用数学算公交耗时、使用地理勘地形高差、利用历史考典故渊源。“我们设计的路线要坐两趟公交、骑行15分钟。”她展示的旅游手册背面,赫然印着《苏轼与徐州饮食文化》——这是组员走访老字号发现的饮食密码。“我发现东坡肉和沛公狗肉都用黄酒煨制!”学生刘涛铭在老厨师案头发现关键证据,“苏轼改良的不仅是美食,更是文化融合的智慧。”

在黄楼遗址前,手绘小组记录下八旬老人讲述的细节:“苏轼在此宴请百姓,席面摆的都是本地黍米糕。”这些鲜活的素材最终化作图文并茂的文旅指南,连徐州苏轼研究院的专家都赞叹:“孩子们让学术研究接了地气,有了烟火气。”

最动人的研学实践在乡村集市。放鹤亭组的学生跟着非遗传承人学编竹笼,尝试复原宋代的防洪工艺。“竹条角度要45度交叉!”手被划伤的王浩满脸兴奋,“我终于明白苏轼当年为何坚持用竹笼了,因为它比石砌堤坝成本低三分之二!”当这份凝结着历史考据、工程测算、经济分析的成果获得徐州市项目学习一等奖时,指导老师谷文干含泪道:“同学们用行动诠释了‘致君尧舜知无术’的担当。”

创新互动

探秘苏公:让诗文跃入生活的教育革命

2025年4月,开中校园内,琅琅书声与悠悠古韵交织成独特的文化景观。以“书香为舟探文脉,东坡引路续华章”为主题的第八届校园读书节在此拉开帷幕。本届读书节首次与“思齐东坡 至善少年”跨学科项目化学习实践活动深度融合。至此,以“探秘苏公”为主题的第三期项目化实践活动正式启动。

春风拂过校园池塘,酒杯随曲水漂流而下。“明月几时有?”酒杯停住的瞬间,武俊辰脱口而出。在“曲水流觞”飞花令擂台,文学与游戏碰撞出火花。同学们在“寻宝接力”“曲水流觞”“画中有诗”“心灵对话”等趣味十足的环节中,尽情享受文化与趣味交融的乐趣,在互动中深化对经典的理解。

“寻宝接力”更显学科融通之妙。银杏树下,学生用三角函数计算藏诗碎片的最佳路径;名画《枯木怪石图》前,大家从皴法推断出“横看成岭侧成峰”的意境。树叶拼贴诗展台上,刘玥含用梧桐叶拼出“一蓑烟雨任平生”,旁边附着她在STEM课程中设计的雨水回收装置图:“苏轼的豁达教会我实验失败不过是人生一场小雨。”

“这不是游戏,是让诗文跃入生活的教育革命。”项目创始人丁长永老师指向“心灵对话墙”,那里贴满学生手记,“考试失利时,‘回首向来萧瑟处’让我释然。”“社区服务后才懂‘上可陪玉皇大帝,下可陪卑田院乞儿’的平等观。”家长王女士在墙前驻足良久,“这已不是一场活动,而是一颗文化的种子,种在了他们的生命里。”这种深度学习的效果,正是跨学科实践的魅力所在。如今,开发区中学的家长群体已成为项目最坚定的支持者。

从苏轼抗洪筑堤时展现的实干精神,到他笔下“人间有味是清欢”的生活美学,苏轼在徐州留下的不仅是流传千古的诗文与不朽功绩,更是一种“于无常处见永恒”的文化密码。

夕阳为云龙湖边的苏公塔镀上金边,校园广播正播放学生改编的《水调歌头》。苗刚办公室墙上挂着一幅特殊地图——以苏轼遗迹为坐标的徐州文化基因谱。“真正的读书,既要‘发奋识遍天下字’,更要‘致君尧舜知无术’。当同学们从抗洪竹笼想到环保材料,从东坡肉悟出文化交融,中华文脉便在此真正完成了青春的传承。”他抚过地图上的黄楼标识说。

如今走在开发区中学,教室墙上的投壶游戏记录表与数学公式并列,图书馆的《放鹤亭记》旁摆放着学生设计的生态方案。当东坡精神注入青春血脉,那些照亮过徐州的月光,正成为新时代的朝阳。正如石馨溢同学在项目总结中所写:“我们不是复刻千年前的苏轼,而是在解一道名为‘如何让中华文明永远年轻’的永恒命题。”

图片由受访学校提供