通讯员 郭倩

又是一年金榜题名时,祝各位考生得偿所愿。1977年5月,我国提出“实现现代化的关键在于发展科学技术,必须依靠教育,要恢复高考制度”。这一消息瞬间鼓舞了全国人民,让无数学子看到了知识改变命运的希望。

打开尘封档案,阅读城市过往。

徐州市档案馆藏有1977年恢复高考以来高等学校招生的相关档案资料。重新开启高考之门,预示着一个尊重知识、尊重人才的时代的到来。

恢复高考,如春雷唤醒了种子

1977年8月举行的科学与教育座谈会上,废除了“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的旧招生制度。会上,有学者提出新的十六字招生方针:“自愿报考、单位同意、统一考试、择优录取”,邓小平同志挥笔将“单位同意”四个字划去,主张立即恢复高考:“今年就要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生。”在此之前,我国现代高考制度已中断十年,这场会议拉开了重启高考之门的序幕,如一声春雷唤醒了蛰伏的种子。

随后,教育部制定了《关于1977年高等学校招生工作的意见》,提出实行新高考制度,根据考生在全国统一文化考试成绩择优录取。该《意见》很快就得到了国务院批转,以考试成绩为主的择优录取的新高考制度正式在全国得到恢复实行。

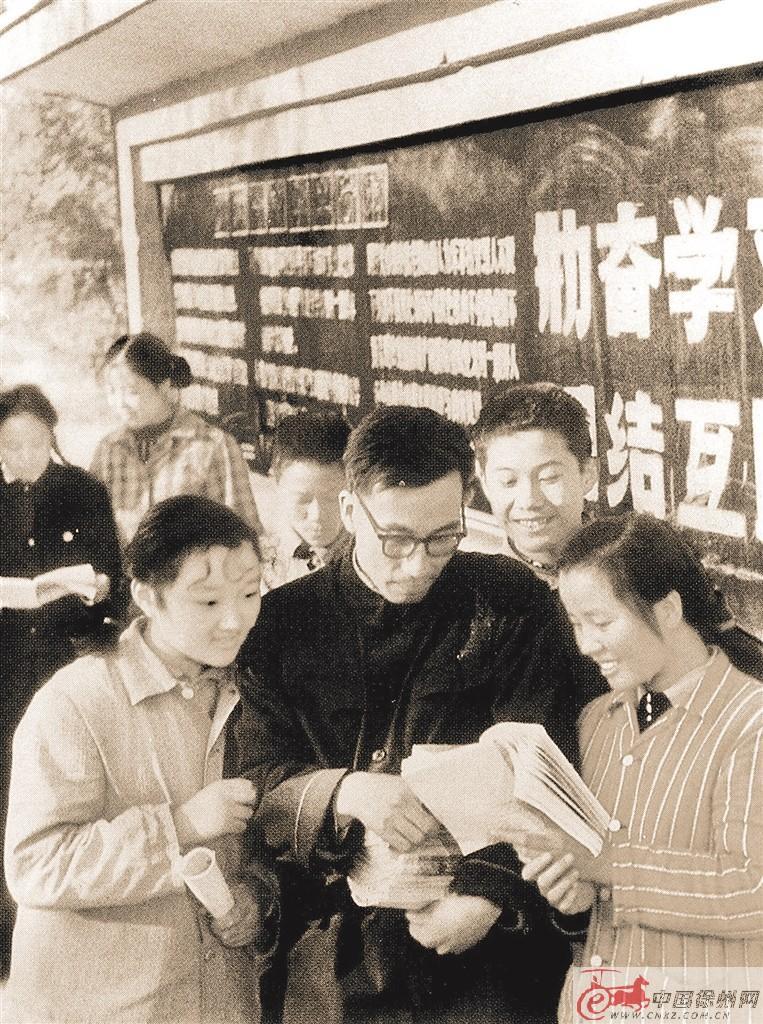

1977年10月20日,新华社首先报道了全国正式恢复高考的消息。第二天,《人民日报》发表了社论《搞好大学招生是全国人民的希望》,提出“今年,高等学校的招生工作采取自愿报名、统一考试、地市初选、学校录取,省、市、自治区批准的办法。凡符合招生条件的工人、农民、上山下乡和回城知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生,均可自愿报名,并可根据自己的爱好和特长,选报几个学校和学科类别,让祖国进行挑选。这样做,为的是广开才路,早出人才,早做贡献,以适应国家建设的迫切需要”。高考制度的恢复对中国社会产生了巨大影响,为之后改革开放的全面推进储备了大量人才。

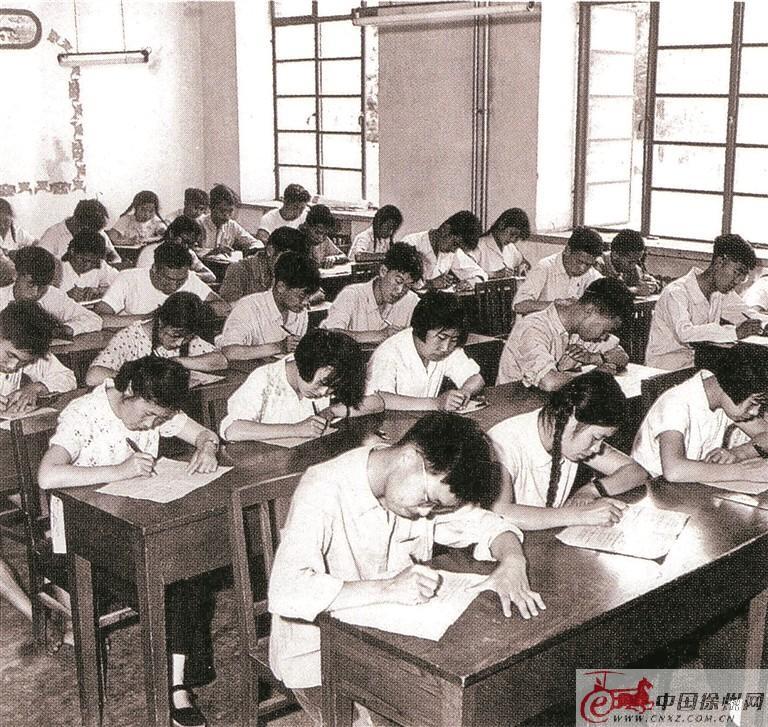

徐州也积极响应恢复高考的伟大决策,压抑多年的学习热情被重新激发出来。

“1977年秋天,我正在农村插队,白天跟着生产队抢收粮食,晚上躺在土坯房里听收音机。突然听到国家恢复高考的消息,可当时是农忙时节不好请假,我只能见缝插针地学。白天蹲在田头扒拉两口饭,赶紧摸出本子学一会儿;夜里点煤油灯看书,怕费油不敢调太亮,眼睛酸得直流泪。”徐州市民王和春回忆起当年得知恢复高考后的心情:“最困难的是没有任何考试大纲或者复习资料,根本不知道要考什么,就拿着弟弟妹妹的中学课本看。考试前一天还在干活,收工后扒拉掉裤腿上的泥巴,就这样进了考场。”

解冻的笔尖,唯一一次冬季举行的高考

在高考中断十年后,考生数量积压过多是一个突出问题,全国有报考资格的青年、学生3000余万。而原有的高校刚刚恢复,一时间无力接纳众多的学生。

考虑到这一因素,江苏省结合本省实际,决定高考分初考(预考)和统考两次进行,初考作为初步筛选环节,有效减少了统考的压力,避免了考场过于分散和管理混乱,徐州严格执行了这一政策。

徐州地区的初考科目为政治、语文和数学,由各地区(市)自行命题,各县负责组织考试、评卷工作,初考日期定为11月28日、29日两天。

对考生而言,从得知恢复高考到参加初考,总共只有一个多月的复习时间。

徐州地区行署、地区教育局高度重视初考工作,边开会边布置相关筹备工作。

当时还处于计划经济时期,所有物资都是靠计划调拨,为保障试卷能如期印刷完毕,特意从连云港调来了印刷试卷的纸张。位于青年路的国营徐州新华印刷厂是徐州地区规模最大、设备和保密条件最好的印刷单位,高考初考试卷就是由徐州新华印刷厂印制的。

通过预考的学生才能参加全国统考,统考时间定为12月10日至12日。

据统计,1977年、1978年两年全国实际报考人数为1160万,实际招生67.4万,入学率5.8%。1977年,徐州地区报名人数约2万人,共有1850名考生被录取。其中,被高校(本科、大专)录取的有950人,被中专学校录取的有900人。这种考生多、录取率低的局面,直到1980年后才稍有改变。

高校扩招,更多人圆了大学梦

1978年2月28日,国家教育部和计委发出高等学校扩大招生名额、试行走读生的通知,要求各高校克服困难,扩大招生名额。1978年夏季高考(7月举行)的招生计划提前制定,总录取人数从1977年的27万增至40.2万,让更多青年学生圆了大学梦。当时,中国矿业学院(现中国矿业大学)正从四川迁往徐州准备招生,徐州师范学院(现江苏师范大学)等本地院校也在1978年初增加了招生名额。

1999年,对于高考沿革而言,也是值得纪念的一年。随着我国各项事业快速发展,人才培养的速度和规模越来越难以适应社会需求。这一年6月,原国家发展计划委员会和教育部联合发出通知,决定大规模扩招。国家还明确提出了高考制度改革的“三个有助于”原则:即有助于中学实施素质教育,有助于高校选拔人才,有助于高校扩大办学自主权。

进入新世纪,江苏省根据实际需要,探索并创新了自主招生制度。2008年,江苏率先实行“3+学业水平测试+综合素质评价”的高考方案,其中“3”指语文、数学、外语三科,学业水平测试涵盖政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目,这一模式在全国引起广泛关注。2019年,江苏加入新高考改革行列,自2021年起实施“3+1+2”模式,语文、数学、外语采用全国卷,物理或历史为首选科目,再从化学、生物、政治、地理中任选两科作为再选科目。英语考试实行“一年两考”,听力与笔试分离,2023年起新增听说测试,更加注重语言应用能力。在录取机制上,江苏于2017年合并本一、本二批次,2021年进一步合并本、专科批次;同时完善平行志愿投档方式,普通类本科批次设置40个院校专业组志愿,大幅提升考生选择空间。针对农村学子,江苏还持续实施了高校专项计划、地方专项计划。

时光车轮滚滚向前……从恢复高考,到后续的扩招政策,再到高考改革举措,每一次变革都寄托着国家对教育的殷切期望和对人才的重视关怀。在这一历史的演进过程中,始终不变的是人们对知识的强烈渴望以及对未来的不懈追求。