2025江苏省城市足球联赛火爆出圈,徐州队继第三轮5月31日主场2:1战胜连云港队后,6月15日在第四轮比赛中以1:0战胜了镇江队,以2胜2平积8分的成绩暂列积分榜第二。徐州球迷热情高涨,徐州队队员士气高昂。

说到足球,我收藏着两张徐州市足球代表队参加“一九五四年江苏省足球比赛大会”的老照片,是我父亲生前留存的,至今已有70多年了。

这两张照片都拍摄于1954年12月26日,一张是徐州市足球代表队全体队员合影,一张是当天与无锡队比赛后的两队合影。

徐州人与足球缘分不浅

州人与足球的缘分,可以追溯到汉代。

《西京杂记》卷二中记载:“太上皇徙长安居深宫,凄怆不乐。高祖窃因左右问其故。以平生所好皆屠贩少年,酤酒卖饼,斗鸡蹴踘,以此为欢。今皆无此,故以不乐。高祖乃作新丰,移诸故人实之,太上皇乃悦。”

这段话的意思是,太上皇迁徙到长安,居住在深宫之中,却感到很凄惨,不快乐。汉高祖刘邦私下里通过身边的人询问原因,得知太上皇平生所喜欢的,都是宰猪卖肉的少年、卖酒卖饼的人,以及斗鸡、踢球等活动,而现在都没有这些了,所以很不开心。于是刘邦就修建了新丰城,把太上皇原先的故人、朋友都迁移过来居住,太上皇这才高兴起来。

蹴鞠就是古代足球,由此可知,刘邦的父亲在徐州老家时就是个“球迷”了。

现代足球在徐州开展得也比较早。据《徐州体育志》记载:“1919年始,在云龙山西大操场上,少数教师和学生练习踢足球。另有不成队的爱好者郑飞卿、钮晓安、杨秋访、徐忠奎、杨庆洪、王子贝等,为当时足球界风流人物……1925年始,铜山第一高级小学体育教师李伯哲在学校开展足球活动,培养出一些足球运动员。”

新中国成立初期,徐州市体育分会筹备委员会相继组织了几次小型足球比赛。至1953年,全市已有11个单位能组织成足球队。

1954年11月,徐州市足球联赛在人民体育场举行。参赛单位有企业职工队、贾汪矿务局队、徐州铁路分局队、市委队、市政府队、二中校队、三中校队、五中校队、铁中校队等,125名运动员参加了比赛。

这次比赛后,选拔出16人组成徐州市足球代表队。当时,我父亲胡士运是市体委干部,作为领队,带队参加了当年12月在无锡市举行的“一九五四年江苏省足球比赛大会”。

参加省足球比赛大会获季军

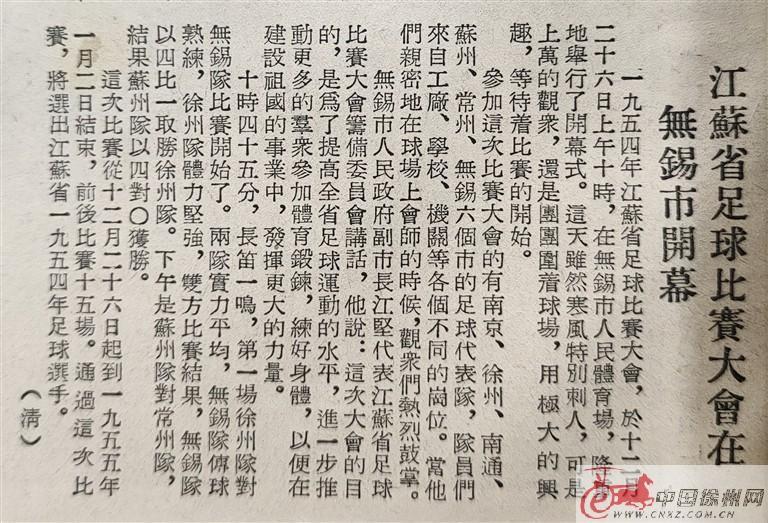

1954年12月28日的《新华日报》报道:“一九五四年江苏省足球比赛大会,于十二月二十六日上午十时,在无锡市人民体育场隆重地举行了开幕式。这天虽然寒风特别刺人,可是上万的观众,还是团团围着球场,用极大的兴趣,等着比赛的开始。参加这次比赛的有南京、徐州、南通、苏州、常州、无锡六个市的足球代表队,队员们来自工厂、学校、机关等各个不同的岗位。当他们亲密地在球场上会师的时候,观众们热烈鼓掌……十点四十五分,长笛一鸣,第一场徐州队对无锡队的比赛开始了。两队实力平均,无锡队传球熟练,徐州队体力坚强,双方比赛结果,无锡队以四比一取胜徐州队。下午是苏州队对常州队,结果苏州队以四比〇获胜……”

1955年1月5日的《新华日报》报道:“一九五四年江苏省足球比赛大会昨日(四日)在无锡市胜利结束了,这次比赛,前后共举行了十五场。在比赛过程中,虽然天气特别寒冷,有时还下小雨、微雪,但球员们都以顽强的精神,坚持了比赛。观众们也冒着风寒,撑着雨伞,成群结队地去观看比赛……”

这次比赛的结果是:无锡队胜4场、平1场,获得冠军;南京队胜4场、负1场,获得亚军;徐州队胜2场、负2场、平1场,获得第三名;南通队胜2场、负3场,为第四名;苏州队胜1场、负3场、平1场,为第五名;常州队平1场、负4场,为第六名。

通过这次比赛,选拔出了24人为1954年江苏省足球选手,徐州队的陈正庆等两人入选。

运动服赛后上交给其他比赛用

参加这次江苏省足球比赛大会,徐州代表队当时组建时间很短,而且都是业余球员,磨合训练不足,是影响成绩的主要原因。

另外,当时的比赛场地是炉渣掺着黄土铺成的,有些凹凸不平,徐州队员们不适应。同样不适应的还有当地伙食,无锡的饭菜偏甜,徐州队员很不习惯。而且南方人的主食是米饭,徐州人是烙馍等面食,饭吃不好体能就跟不上。

当时,徐州队领队曾向组委会反映过这个问题,但是6支球队中只有徐州队员是北方人,难以协调单独为徐州队做面食,最终只有自己克服困难了。在这种艰难的条件下,徐州足球的老前辈们能取得省足球比赛大会第三名的成绩,已经是很优秀的了。

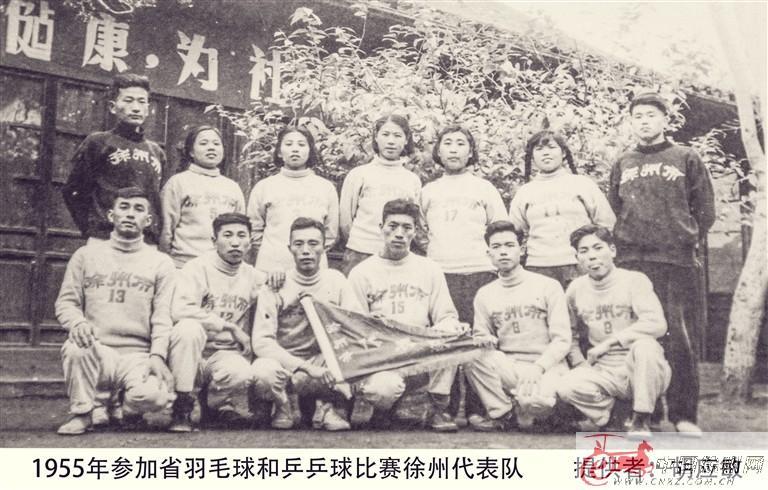

最后说个有意思的事。1955年11月,江苏省举办羽毛球、乒乓球比赛,我父亲胡士运也担任了此次比赛徐州代表队的领队。这次比赛,徐州代表队六男五女11名运动员所穿的运动服,就是前一年参加江苏省足球比赛大会的徐州队队服。

原来,那时的体育比赛经费紧张,而运动服价格不菲,为了节约资金,足球比赛结束回徐后,队员们需要把运动服交回,经过清洗留作以后其他比赛再用。这件事现在听起来有些不可思议,但在那个时代的物质条件下,却真实地发生过。

胡应敏 文/供图