“彭城七里AI颂”关注徐州历史文脉彭城七里上的历史遗迹、景观,运用AI技术,模仿古代文学大咖风格,生成了关于它们的诗、词、画、书法和散文,让不少读者直呼“好玩又新奇”,仿佛穿越时空与古人对话。

徐州文旅持续火热,户部山西麓的崔家大院(崔焘故居、翰林府)成了无数外地游客的必打卡之地。这个周末,小编带着一众古代文学大咖来到崔家大院游览。古代“文豪”们漫步于青砖黛瓦的翰林府内,感受着徐州文脉的厚重与多彩,不禁诗兴大发、出口成章……

“彭城七里AI颂”欢迎每一位感兴趣的你一起来“颂一颂”,为彭城七里“颂”出精彩!

题崔氏旗杆歌

户部山巅旗插天,双科星斗照晴川。

一朝风动龙文卷,散作虹光满砚田。

(李白风格)

过户部山崔翰林府

崔院巍峨映碧空,诗书世泽韵无穷。

济民为政遗风在,忠正家声万里崇。

(韩愈风格)

咏崔氏双旗杆

铁骨凌霄刻岁华,双科翰林映朝霞。

功名不是寻常物,撑起文光贯帝家。

(柳宗元风格)

崔居雅兴

崔巷幽深岁月藏,清风两袖救灾荒。

读书仕进多贤达,古韵悠悠德润长。

(欧阳修风格)

题崔氏迁徙路

濮州避政入彭城,吕梁城头草木荣。

七世祖贤迁户部,一砖一瓦续诗声。

(苏洵风格)

咏崔氏双翰林

嘉靖道光两翰林,旗杆双立见初心。

功名本是青云志,更向人间种德深。

(苏轼风格)

崔家醇风

崔家醇厚韵风流,彭城书香德业修。

为政宽仁留善举,悠悠古巷韵长留。

(苏辙风格)

游崔翰林府有感

古院煌煌映日新,救灾宽简惠黎民。

科甲鼎盛多才俊,激荡时代傲世尘。

(王安石风格)

眺户部山崔宅

户部山高宅第雄,双旗映日贯长虹。

诗书累世泽长在,不与尘埃竞废隆。

(曾巩风格)

雨霖铃·崔家清韵

崔庭幽静,岁月悠悠,故事轻倾。先辈为官清政,救灾民,心系苍生。诗书传世,科甲辉煌,翰林美名。

古巷中,岁月痕,见证盛世升平。崔家子孙,承先辈志向,奋勇前行。济世情怀常在,德泽润,万物逢春。看今朝,崔氏家声,依旧嘹亮云层。

(柳永风格)

破阵子·崔家雄风

崔院巍峨气势,诗书世泽传承。济民为政留佳话,清正廉明德泽馨。家声万里程。

科甲辉煌成就,翰林美誉扬名。先辈功勋昭日月,后世子孙志未停。雄风振玉京。

(辛弃疾风格)

踏莎行·崔氏旗杆记

濮水迁徐,旗杆立户,双科星斗凌霄处。翰林府第映朝晖,龙文雕柱承天露。

十载师恩,一朝御路,宽简为政民心附。至今户部月如钩,犹照当年题诗处。

(晏殊风格)

青玉案·赞崔家古院

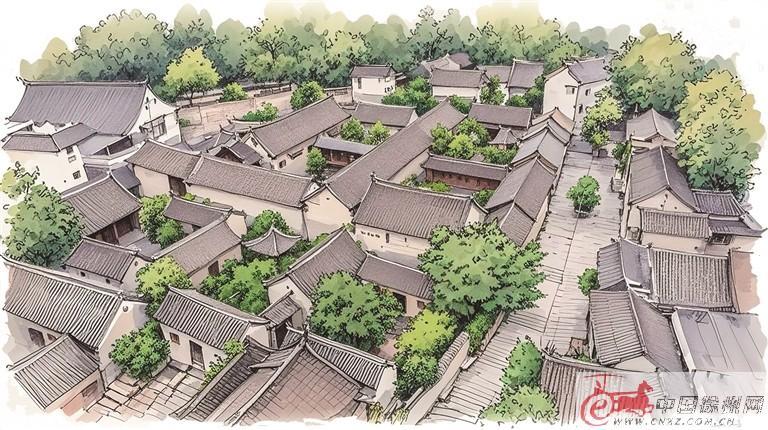

南山西坡连三院,百间屋、雕梁现。贴金底梁花纹卷,花厅五间,翰林楼展,抬梁飞檐颤。

乾隆初建道光扩,今复旧貌焕新面。下马石前风未变,旗杆高耸,牌坊隐现,文脉长河转。

(贺铸风格)

崔家巷的锈色时针

张小艾

崔家巷的砖缝里渗着陈年的雨意,我踩过光滑的青石板,听见自己的鞋跟与百年前的步履叠出细碎的回响。

巷子里的风是旧绸子改的,滑过墙面时,把苔藓的潮气都揉了进来。那两根旗杆立在广场上,像两支蘸饱墨汁的狼毫,直指着户部山的云天。下马石蹲在墙角,面上的纹路被千万只脚磨成了光滑的浅坑,像老人眼角的笑纹,藏着些被踏碎的马蹄声。

上院的垂花门还守着道光年间的规矩,檐下的木雕牡丹在青砖墙上投下破碎的影子。花厅的抬梁上,金箔剥落得只剩星点,在暗处亮得像狐仙的眼睛,叫人想起张爱玲写的“碎钻镶在败絮里”——那些贴金的底梁曾托着满堂宾客的笑语,如今只托着一屋斜斜的阳光,阳光里浮着细小的尘埃,都是被时光筛过的往事。

后院的鸳鸯楼楼梯踩上去会唱歌,吱呀声拖得很长。二楼的窗棂是冰裂纹的,把西斜的太阳割成无数小块,掉在旧书桌上,像撒了一把碎银子。桌上有道浅刻的痕迹,据说崔焘当年在这里刻过“淡泊明志”,如今只余下模糊的纹路,像一道褪色的掌纹。

门房的老人说,后花园的那块太湖石,蹲在墙角,身上的孔洞里积着雨水,像谁的眼泪干了又湿。石头旁边有个圆形的石坑,是旧日的井栏,青苔顺着裂缝爬上去,织成一张暗绿的网,网住了井里的月光。

离开时正是黄昏,旗杆的影子把巷子分成两半,一半浸在橙红的夕阳里,一半泡在青灰的暮色中。垂花门的檐角挑着半轮初升的月亮,像一枚被岁月磨圆的古钱。风穿过巷口,银斗在旗杆顶端轻轻一晃,发出细碎的声响,像是有人在旧时光里,轻轻叩了叩铜环。

本版文字内容由AI生成