“苏超”第四轮比赛再燃“烽火”,本周日,徐州队将在徐州奥体中心主场迎战镇江队。随着徐州报业和镇江报业网络“拉歌”白热化,镇江的“南徐州”名号被炒得火热。为啥镇江又称“南徐州”?今天我们通过对徐州治所变迁的研究,理清个中脉络。

在中国古代行政区划演变历程中,徐州治所的迁移是个值得深入研究的历史现象。这一变迁不仅反映了不同历史时期政治、军事和经济格局的变化,也折射出中国古代中央集权与地方治理关系的调整。

1

传统观点普遍认为,东汉建安三年(198)曹操诛杀吕布后,将徐州治所从下邳迁至彭城。

这一说法在部分地方志书和通俗历史读物中广为流传,其依据多来自《三国志·魏书》或《至大金陵新志》等典籍。然而,经过详细的文献考证可以发现,上述典籍中并无相关记载,这一观点实为后世讹传。

这种历史误读的产生,主要源于对古代行政区划演变的复杂性认识不足。徐州作为中国古代九州之一,其地域范围和行政性质在不同历史时期有着显著变化。从地理区域概念到正式行政区划,从监察区到行政区,徐州的演变轨迹反映了中国古代地方行政制度的发展脉络。

因此,准确梳理古代徐州治所的变迁过程,对于理解中国古代行政区划的演变具有重要的学术价值。

2

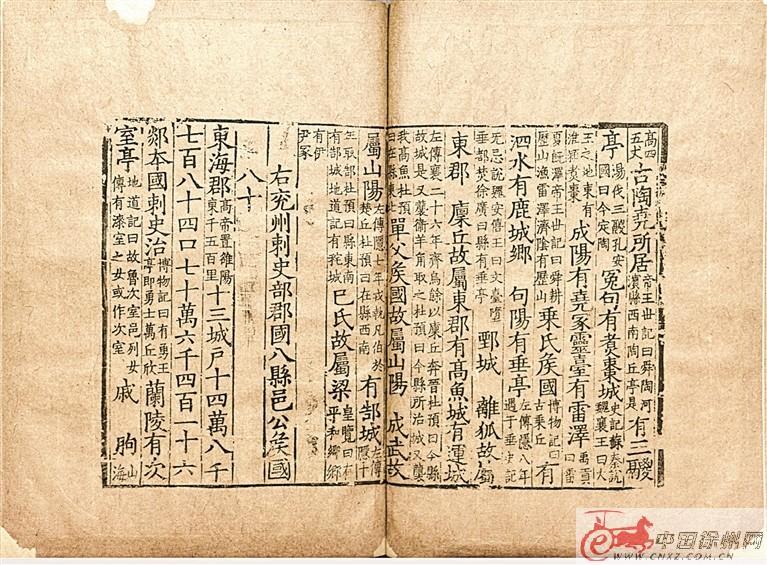

先秦时期,徐州最初是作为一个地理区域概念出现在历史文献中的。《尚书·禹贡》记载:“海岱及淮惟徐州”,其地理范围涵盖了泰山以南、淮河以北的广袤区域。这一时期的徐州类似于现代的地理分区,如华东、华北等,尚未形成正式的行政建制。

战国时期,徐州的概念开始向行政区域转变。据《竹书纪年》记载,梁惠成王三十一年(前340),“邳迁于薛,故名徐州”。这一记载具有重要历史意义,它不仅标志着徐州作为行政区域名词的首次出现,也记录了徐州行政中心首次从邳州迁至滕州地区的历史事件,也是“邳”转变为“下邳”的开始,这一迁移反映了当时诸侯国之间政治格局的变化。

汉初承袭秦制,但为避免重蹈秦亡的覆辙,刘邦实行了“郡国并行”政策。为了加强中央对地方控制,汉武帝元封五年(前106)设立了十三刺史部,其中徐州刺史部负责监察琅琊郡、东海郡、临淮郡(下邳)、楚国(彭城)、泗水国、广陵国等六郡国。此时的刺史部主要是作为监察区存在,并非正式行政区划,各刺史部没有固定的治所,各历史文献也没相关记载。

新莽时期,王莽将刺史改为州牧,赋予了州牧更多的军政权力,为州牧制度的发展奠定了基础。东汉光武帝时期,恢复了刺史的名称,并逐渐赋予刺史治理地方的权力,刺史部也开始有了固定的治所。根据《后汉书·郡国志》的记载,东汉时期徐州刺史的治所最初在郯城(今山东郯城),后来迁至下邳(今江苏邳州八路镇南部、睢宁县古邳镇北部)。

东汉末年,政治动荡,各地起义频发。汉灵帝为了镇压黄巾起义,采纳了刘焉的建议,将部分地区的刺史改为州牧,赋予州牧更大的军政权力。这一政策虽然在短期内起到了镇压起义的作用,但也导致了地方诸侯割据的局面,如兖州牧曹操、荆州牧刘表、冀州牧袁绍等。

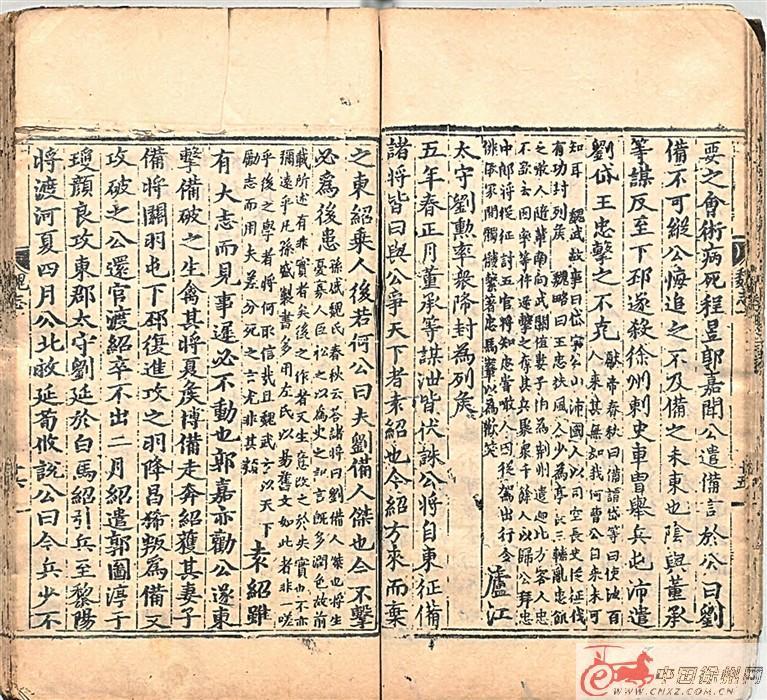

这一时期,徐州成为各方势力争夺焦点。初平四年(193),曹操因父曹嵩被陶谦手下杀害,起兵讨伐徐州。据《后汉书·陶谦传》记载,曹操攻打陶谦,攻破了彭城和傅阳。陶谦不敌,退守郯城,曹操久攻不下,于是退兵,攻取了虑、睢凌、夏丘三城,造成了大量的人员伤亡。《后汉书·陶谦传》记载:“凡杀男女数十万人,鸡犬无余……”尸体堆满泗水河道,堵塞了水流。

此后,徐州的控制权几经易手。陶谦兵败后,将徐州牧的职位让给了刘备。建安元年(196),吕布袭取下邳,将刘备赶到小沛,自称徐州刺史。建安三年,曹操东伐吕布,侵入彭城展开屠杀,随后围攻下邳。曹操久攻不下后采用泗水和沂水灌城计策,最终迫降并擒杀吕布。曹操封车胄为徐州刺史,治所仍在下邳。

建安五年(200),刘备杀徐州刺史车胄,占据下邳。不久,曹操亲自率兵攻打刘备,刘备兵败,投奔袁绍。此后,下邳被曹操控制,成为曹魏的军事重镇。据《三国志·魏书·桓范传》裴松之注记载,建安末年,桓范“都督青、徐诸军事,治下邳”,这说明下邳在当时已经成为青州和徐州的政治和军事中心。

西晋时期,下邳仍然是徐州的治所。据《晋书·石崇传》记载,石崇曾被任命为征虏将军、假节监徐州诸军事,镇守下邳。后来,他与徐州刺史高诞因争酒发生冲突,被免官。这一事件和三国魏时期青徐都督桓范与徐州刺史郑岐争屋的事件相似。反映了军事长官与地方行政长官之间的矛盾。

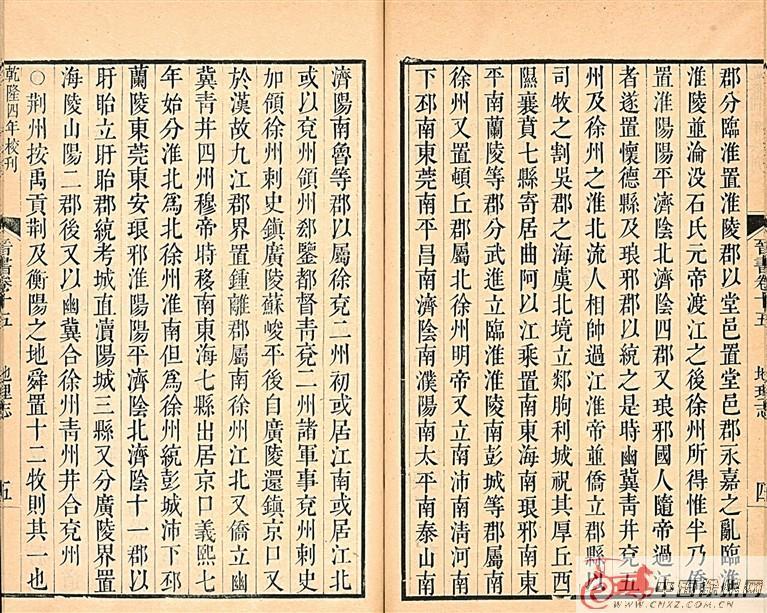

东晋时期,由于南北对峙的局面形成,徐州的治所开始频繁变动。据《晋书·地理志》记载,东晋时期,徐州刺史的治所虽然名义上仍在下邳,但实际上随着军事形势的变化而不断迁移。咸和元年(326),后赵占据下邳,设立下邳郡,东晋被迫在京口(今江苏镇江)侨置南徐州,形成了 “双徐州” 的格局。这一局面反映了东晋时期南北对峙的政治形势,也为后来徐州治所的迁移埋下了伏笔。

刘宋永初二年(421),是徐州治所变迁史上的一个重要转折点。据《宋书·州郡志》记载,这一年 “分淮北为北徐州,治彭城”,标志着彭城(今徐州)正式取代下邳成为徐州的法定行政中心。这一建制历经隋唐等朝代的沿革,奠定了现代徐州市政区的基础。

3

彭城之所以能够取代下邳成为徐州的治所,主要是由于南北朝时期南北对峙的政治格局。彭城地处淮北防线的要冲,具有重要的军事战略地位。同时,随着北方人口的南迁,彭城地区的经济也得到了发展,逐渐成为淮海地区的政治、经济和文化中心。

后世对徐州治所变迁的误解,很大程度上源于对 “徐州”概念的混淆。在不同的历史时期,“徐州”既可以指一个地理区域,也可以指一个行政区划。作为地理区域的徐州,其范围相对稳定;而作为行政区划的徐州,其治所则随着政治、军事和经济形势的变化而不断迁移。后世往往将“徐州”的地域概念与行政治所混为一谈,忽视了“彭城”长期作为郡级治所与州级治所的区别,从而导致了历史认知的偏差。

文学作品对历史事件的艺术化处理,也在一定程度上影响了人们对徐州治所变迁的正确认识。《三国演义》作为一部影响深远的文学作品,对“徐州” 的描写充满了艺术加工,书中对刘备驻小沛、曹操战徐州等情节的描写,使大众容易将彭城误解为徐州治所。

隋唐时期,彭城郡与徐州建制合并,这一行政区划的调整也造成了历史认知的倒推式误解。后世在追溯徐州治所的历史时,往往因为隋唐时期彭城与徐州的合并,而错误地认为彭城在东汉末年就已经成为徐州的治所。这种对行政建制沿革复杂性的认识不足,也是导致历史误读的重要因素。

古代徐州治所的变迁,本质上是军事地理与经济重心调整的综合产物。下邳凭借地理优势,在战国至晋代的大部分时间里维系了徐州行政中心的地位。随着南北朝时期南北对峙格局的形成,彭城因其地处淮北防线要冲的军事战略地位,最终取代下邳成为徐州的行政中心。 陈智 文/供图