本报记者 周翔宇

1949年6月1日,徐州市人民政府发布通告:中正路更名为淮海路,意在纪念淮海战役的胜利。从新中国成立到如今,徐州的城市建设如火如荼,城市面貌焕新蝶变,过去人们熟知的道路,有的消失了、有的更名了、有的改扩建了……

打开尘封档案,阅读城市过往。

徐州市档案馆藏有徐州一些老道路的照片档案,那些带着岁月体温的地名如同一把把打开城市记忆的钥匙,有因水利工程得名的堤坝街巷,有承载着革命记忆的红色道路,也有蕴含着民生智慧的市井里弄。

水患遗痕:河水滔滔中的城市记忆

作为一座饱受水患的古城,黄河故道的水患与治理,在徐州街巷的命名中留下深刻烙印。

坝子街便是典型一例。清乾隆年间,徐州人在黄河岸边筑起一座大坝,既防洪,也便利来往客商、行人,久而久之,便形成了人群聚集、生活业态丰富的街巷,“坝子街”之名由此而来。

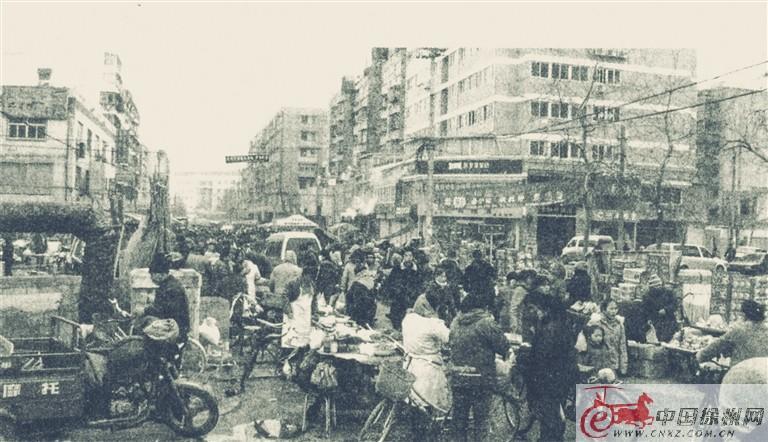

这条原本仅4米宽的城外老街,历经多次拓建,1971年曾改称“跃进路”,1981年复名“坝子街”,后成为市区主干道,至今仍发挥重要运输、交通作用,默默诉说着徐州人与洪水的博弈史。

提起苏堤路,市民们可就太熟悉了,很多人都能脱口而出这里和苏轼相关的故事。苏堤路是建在以前防洪用的苏堤上,不过这和北宋时期苏轼在徐州抗洪所建的堤坝有些距离,为清朝时期所重新修筑,因为感念苏轼治水功绩,所以依然以苏堤名之。虽然并非同一条堤坝,但是纪念的先贤都是一样的,苏堤路是徐州苏轼文化的重要烙印。

大坝头同样如此,它承载着百年水患记忆。清代初期,这里是黄河堤坝的一段,因地势险要成为防洪要冲,百姓依堤而居,渐成街道,故名 大坝头。1971年曾改称 “前进路”,1981年复名时,堤坝的防洪功能已悄然退居幕后,取而代之的是市井生活的烟火气。

同属黄河堤坝体系的,还有黄河北路、黄河南路、黄河西路、黄河东路等著名的“黄河路”。它们原先基本都是建在黄河堤上,因方位得名。行走期上,仍能感受古人“以堤治河”的古老智慧。镇河铁牛默默蹲守岸边,肩负镇水使命的它,如今成为城市记忆的象征;曾有防洪之用的道路,如今已成为沿河带状公园的一部分,垂柳拂岸间,昔日河水滔滔的凶险,已转变为一河清波的秀丽。

夹河街在徐州众多与“水”有关的道路中,显得有些特殊,因为它曾经夹在两河之中,故而得名。当时它不但北面有故黄河,南面还有一条护城河。后来聚集了越来越多的市民在此定居生活,一条烟火气十足的街巷就形成了。

岁月烙印:时代浪潮中的路名见证

1926年,军阀孙传芳屯兵徐州北郊,为便利进城,派兵将一条大沟筑成道路,取名兵工路,这条用于输送兵马器械的道路,长仅400米左右,却见证了军阀混战时期的劳工血泪。

1971年它曾改称“铜沛东街”,1981年恢复原名,如今虽隐匿于居民区中,却如同一枚历史印记,刻着旧时代的疮痍。

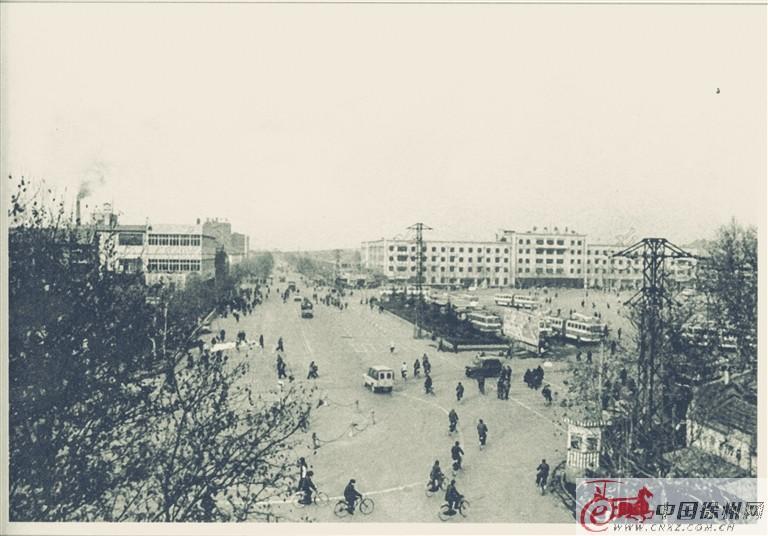

1971年,一条名为大庆路的道路诞生。这条路原名徐贾公路市区段,扩建时正值“工业学大庆”热潮,故以“大庆”为名,既彰显对工业榜样的致敬,亦寄托“改天换地”的建设豪情。时至今日,当年筑路时震天撼地的劳动号子,早已被城市的喧嚣热闹取代,但路名中的“大庆”二字,依然在钢筋水泥间闪耀着那个年代的奋进之光。

中枢街的东段曾名为二府街。现名源自于一位民国时期的进步人士梁中枢,他原为铜山县教育局局长,目睹国家危难、百姓生活艰难,认为只有振兴教育才能救国救民,于是弃官不做,在二府街建设小学,将自己的工资也捐助学校做经费,日以继夜地工作,最后牺牲在工作岗位上,人们为了纪念他,更改街名为中枢街。

“中枢街上的建筑都很漂亮,这里是很典型的徐州街巷,好吃的也多,外地游客以前大多聚集富国街、丰储街,这些年来中枢街的人也不少了。”沿街一家商铺的老板说道。

复兴路,是上世纪20年代初,随着徐州火车站繁荣而一同兴盛,因为便于疏散火车站人流,在上世纪20年代末期,已成为徐州最繁华的街道之一。随着时代变迁,先后用过“中正街”“圣德街”“治中路”“自忠路”等名字。徐州解放后,更名为复兴路,期间还使用过朝阳路这个名字。

大同街,位于徐州市区中心地带,因为清代时曾有主管考试的察院,故原名察院街。曾是徐州最繁华、最热闹的街巷,北伐胜利后,此地更名为大同街,寄托着世界大同的美好期盼。

1930年,大同街就建成了柏油路,虽然比较简易,但这是徐州城出现的第一条柏油马路。徐州很多大商店、餐馆,比如天成、华丰泰、三珍斋、花园饭店等,都在这条路上,白天人来人往,夜间霓虹闪烁,有“小上海”之美称,足见其繁华。

市井烟火:街巷深处的民生百态

在徐州,很多人知道丰储街是一条著名的美食街,却不知道它也有深厚的历史底蕴。丰储街的兴衰堪称一部鲜活的粮食贸易史。早年,这里因奎河东岸的铁佛寺(现不存)得名“铁佛寺南”,上世纪30年代成为粮行聚集地,最多时达30余家。

附近农民以驴驮、人背、船运等方式将粮食运至此地,“粮丰储满”的愿景促成了街名的诞生。北伐胜利后整顿街名时,为此地命名为丰储街,“丰储”二字既保留了地域特色,又赋予了美好寓意。如今虽不见粮行林立,但档案中“驴驮肩挑”“小船载粮”的记载,仍能让人想见当年“粮市喧闹,商贾云集”的盛景。

户部山北的马市街,相传与项羽“观戏马”的典故有关。戏马就需选马,选马则需相马,相马则必有马市。古时相马、贩马的需求催生了马市,马市街因此得名。清朝后期,马市迁至西关后,这里逐渐转型为油漆、百货、棉纱等商品的集散地。

21世纪初,这里改造为户部山街区的一条商业街,青砖灰瓦间,马贩的吆喝声已被游客的欢声笑语取代,不变的是千年未改的商业基因。

徐州不仅有马市,还有驴市。与马市街类似,博爱街上曾有“驴市”,不过因为驴没有马“高贵”,具有更强的劳动属性,所以这里的生活气息也更浓厚。赶脚驴的嘶鸣与尘土飞扬的路面,构成旧时光的市井图景。

北伐成功后,这条街取孙中山“博爱”思想更名。后来因城市建设,为保护具有历史意义的老地名,博爱街整体南移,得以延续。

文亭街,曾经叫道署街,因为街中有一个道台衙门。辛亥革命之后,道台衙门没有了,但有座大殿保存至今。另外,这条街上还有一个有特点的建筑,“一文亭”,故更名为文亭街。“一文亭”的来历众说纷纭,是个砖木结构的建筑物,顶部覆有灰色筒瓦,檐角高翘,上世纪30年代时,因不便交通而拆除。

对古城徐州来说,每个地名都是一页浓缩的历史。当我们沿着坝子街的堤坝追溯黄河水患,在大庆路的沥青路上遥想工业热潮,于丰储街的旧巷里回顾粮行兴衰,实则是在进行一场跨越时空的对话——对话先民的智慧,对话时代的浪潮,对话平凡岁月里的坚韧与温情。

这些道路或许不再是城市的主干道,甚至有些已缩窄为小巷,但它们依然以独特的方式存在着:是地图上静默的标识,是档案里泛黄的记录,是老人口中略带沧桑的讲述。

当我们用脚步丈量这些街巷,用文字打捞它们的过往,便是在为一座城市续写活着的历史。那些消逝的车马喧嚣、更迭的店铺招牌、变迁的路面材质,终将在记忆的褶皱里,成为永不褪色的城市年轮。