如今的网红打卡地文庙街区,曾经是徐州市第二中学的菁菁校园。城市的更新、时代的前行磨灭不了莘莘学子脑海中的记忆,泮池、红楼、大成门……那里曾是我们读书的地方。

徐州二中的历史沿革

北宋景佑四年(1037),徐州知州李迪创办了庙学合一的文庙,至今已风风雨雨走过988个年头。那时的文庙元代毁于战火,明、清两代由于黄水之灾,文庙屡毁屡建,四度迁址。

1913年,文庙的位置被用作师范讲习所,再度成为培养学子的所在。在民国早期的文庙影像中,重檐双层的尊经阁建在文庙最后端,墙外的霸王楼、牌楼、黄楼及护宫河依稀可辨。

1916年,康有为应张勋之邀到达徐州,适逢农历八月廿七日孔子诞辰, 张勋邀请遗老、绅士、地方乡贤在文庙举行祭孔大典。是日,钟罄和鸣,香烟缭绕。由康有为主祭,徐州几名举人陪祭,全部靴帽蓝衫,向孔子像行三跪九叩首大礼。其后,康有为还应邀在明伦堂为各校师生演讲。

1923年,文庙内的师范讲习所改称铜山县立师范学校,该校有学田百余亩。

1928年,校方封闭文庙大门,改棂星门西侧的“礼门”为大门。出西门过黉学巷口50米,就到鼓楼街北端(今彭城路)的府署(今彭城壹号位置)门前,向西与富庶街连通。

1938年5月,侵华日军攻陷徐州。由于此前日机多次轰炸徐州城,鼓楼北面被炸塌,文庙西门内南半院部分建筑毁坏。大成殿的木匾垂落,殿门倒塌,露台上散落一片琉璃瓦砾,师生各奔东西。

1939年学校复课,始称“建国中学”,为日伪政权开办,男女校服悉仿北平学校的模式。因南院被炸,暂在文庙北半院的明伦堂内上课。全校只有一年级两个男生班、一个女生班,共100多人。改建的二层教学楼,到上世纪70年代还在。

1940年,重修大成殿,将南半院大成门东西两侧的庑房拆除,建成两排二层教学楼,共计有20多个教室和一个办公室。第二年,“徐州市立中学”迁入文庙南院新舍。此时,文庙内有两座中学上课,南北两院仅隔一堵墙。

1942年, 文庙内的南北两校合并,仍称“徐州市立中学”,共有16班。沿用“男女分班上课制度”,男生十个班在南院上课,女生六个班在北院上课。

1945年抗战胜利后,铜山县在乡村办的几所中学搬迁到城里与“徐州市立中学”合并,成立了“铜山县立中学”,校址仍在文庙。

1948年12月徐州解放,“铜山县立中学”经三校合并,定名为“徐州市第二中学”。

老照片定格母校珍贵瞬间

徐州二中是我的母校,有许多街坊邻居也在此校工作学习过,曾住彭城路北段28号院里的朱剑影先生就是其中一位。

1945年,合并后的“铜山县立中学”有高中6个班,初中17个班,学生1000多人。朱剑影当时在“铜中”任教学秘书。

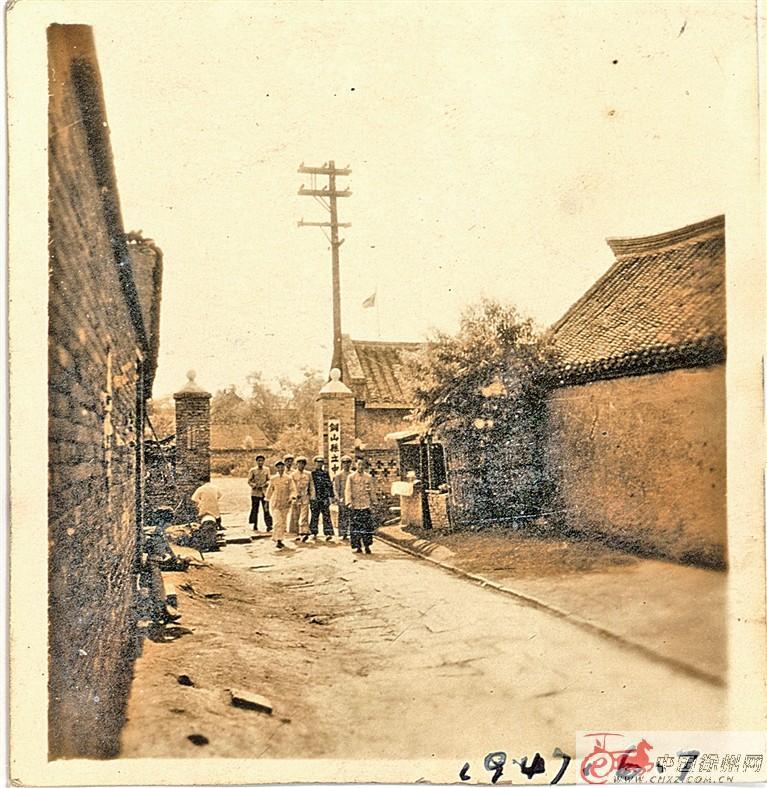

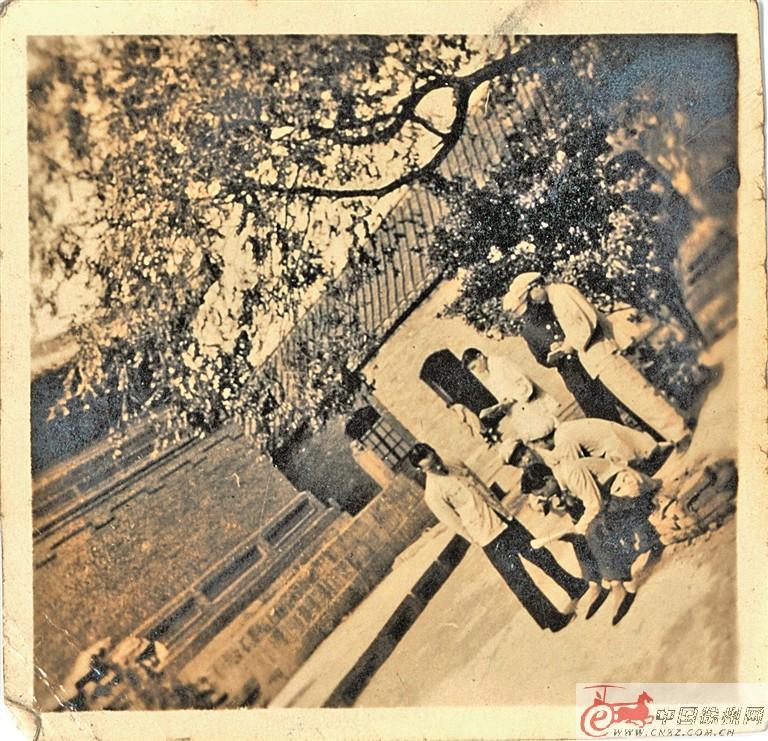

1947年6月,朱剑影带毕业生在校园拍摄的一组照片,让我们有幸看到了70多年前“铜中”的西门、泮池、大成殿雕有纹饰的后墙及八音石等。

朱先生在每张照片背面写了说明。那时的大成门很高,有四级石阶上去;大成殿后的花园边,半隐半露的八音石依稀可辨。这块八音石原为北宋徽宗皇帝选作御花园里使用,水运途中因金兵攻破汴京(今开封),遗留在徐州。八音石从明代一直存放在大成殿后,供春秋两季祀孔者观瞻。1978年,移到博物馆乾隆行宫。

有一张学生打篮球的照片,朱先生注明,当年“铜中”有“激流”和“铁鹰”两支球队。

二中校友的往日记忆

“这些照片太珍贵了,给我带来满满的甜蜜回忆啊!”今年94岁的市民刘秀君看到这些照片十分感慨,“我是1947年上半年在铜中初中毕业,之后考上了徐女师。我记得,那时候大成门东西两侧的楼都是学生教室,是书卷气浓浓的地方。”

刘秀君回忆说,1949年暑假,徐州团市委及教育局在一中、二中、三中、昕昕、师范等10个学校,挑选了320名思想进步的同学,在徐州二中办了政治补习学校,简称政校。主要听政治报告、学习社会发展史、青年修养等,为开学后培养学生干部做准备。学习期间,各班还开展秧歌、话剧、唱革命歌曲比赛。在政校学习37天后,不少人入了团,回学校当选学生会干部、班长等职务。

当年一同参加培训的孙召岚老人回忆:“暑假时在政校学习那些日子,傍晚时分我常坐在河岸边,把脚放在水里……想想小时候真好,那时我14岁。”

暑期的政校学习结业后,320名学生共评定15位模范,刘秀君名列其中。

1950年2月,刘秀君、孙召岚在徐女师毕业后,响应号召远赴沂蒙山区支援文化建设。“那是一个飘着雪花的日子,我们乘坐在淮海战役战场上缴获的美制卡车,一路顶风冒雪到了沂蒙老区临沂,冷得快把人冻成冰棍了。”刘秀君回忆说,“到地方下车一看,眼前全是断壁残墙、战痕累累。没有电,也没有自来水,白天吃高粱煎饼、白菜汤,晚上睡地铺、点油灯……但是我们却爱上了这块土地。”

王国珍 文/供图