“彭城七里AI颂”关注徐州历史文脉彭城七里上的历史遗迹、景观,运用AI技术,模仿古代文学大咖风格,生成了关于它们的诗、词、画、书法和散文,让不少读者直呼“好玩又新奇”,仿佛穿越时空与古人对话。

今天,小编将古代文学大咖的笔触落在了徐州老城区的中心,聚焦历史悠久的大同街。这里曾汇聚各地商贾,这里曾凝聚徐州人的烟火气,这里也曾遭受战争创伤……今天,这里是市中心寸土寸金的商业繁华之地。来到这里,古代“文豪”们在这里文思泉涌、出口成章……

“彭城七里AI颂”栏目欢迎每一位感兴趣的你一起来“颂一颂”!咱们一起为彭城七里“颂”出精彩!

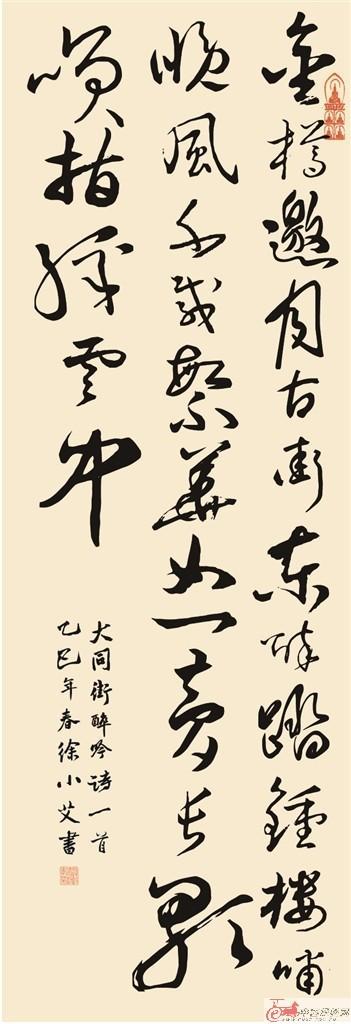

大同街醉吟

金樽邀月古街东,醉踏钟楼啸晚风。

千载繁华如一梦,长歌笑指彩云中。

(李白风格)

过察院街感怀

旧时都察驻雕鞍,今日商幡映日寒。

钟鼓犹存人事改,夕阳独立泪阑干。

(杜甫风格)

大同街晨色

钟楼斜照柳烟轻,古巷深幽客履明。

莫问前朝兴废事,一街花雨落无声。

(王维风格)

过大同街

东门大街店铺多,行人笑语杂笙歌。

钟楼矗立繁华里,百载风光未肯磨。

(白居易风格)

大同街怀古

察院街前酒旆招,钟楼影里夕阳凋。

南朝旧事随流水,唯有春风似六朝。

(杜牧风格)

登钟楼望远

钟楼百尺倚晴空,俯看长街万象融。

莫叹沧桑移市井,长歌海日贯西东。

(苏轼风格)

闲步大同街

东门古巷柳荫遮,闲数青砖到酒家。

钟响悠然云外落,满街风送紫桐花。

(孟浩然风格)

老街味道

三珍斋里馄饨香,青花碗中岁月长。

忽见钟楼斜日影,半城新绿半城霜。

(陆游风格)

商都晨钟

东门晓色动云旌,察院街名旧迹横。

忽听钟楼敲六响,槐花如雨落棋枰。

(王勃风格)

大同街夜话

银楼錾月冷轩窗,卫所碑前柳影双。

欲问当年工匠事,壶中余香沏同昌。

(贾岛风格)

水调歌头·大同街怀古

钟楼峙千载,商贾竞风流。当年都察院外,车马滚尘稠。多少雕鞍玉勒,转眼斜阳蔓草,王谢燕空留。唯有旧时月,犹照瓦间鸥。

酒旗展,花市闹,客如舟。人间换了,新柳还拂古街秋。莫问南朝衙署,且醉今朝灯火,一笑泯恩仇。若得大同世,何必羡封侯?

(苏轼风格)

声声慢·大同街暮行

砖痕履迹,院匾尘封,斜阳暗转檐角。旧日繁华何处?雀喧空阁。钟楼一声催晚,更那堪、冷风侵薄。店铺外,剩灯笼、颤颤似将零落。

曾记朱门绣幕,御史过、香车碾香如昨。岁岁春深,陌上紫桐自若。而今镜花水月,对长街、倦影孤酌。夜渐起,又细雨、敲碎寂寞。

(李清照风格)

巷陌沧桑

东门旧迹已难寻,察院街名换作今。

唯有井台沉岁月,犹藏半部古城心。

(王安石风格)

永遇乐·登钟楼望大同街

危阁凌空,古街横地,沧桑如许!察院威名,东门盛况,尽作樵柯语。百年店铺,几番战火,曾见义旗高举?到而今、熙熙攘攘,满耳市声商侣。

钟鼓犹存,楼台非故,谁记当年衙署?北伐风云,大同新号,换了人间路。夕阳巷口,梧桐影里,闲说六朝烟雨。凭栏望、一城灯火,照今鉴古。

(辛弃疾风格)

雨霖铃·大同街别情

长街灯灺,正桐花落,细雨初歇。当年酒肆携手,红笺写遍,相思千叠。怎奈钟楼催晚,竟匆匆离别。念此去、千里关河,雁字无凭信音绝。

多情最是商家月,照离人、又映残碑碣。今宵醉醒何处?杨柳岸、冷风凄切。旧巷重游,惟有青砖,认得罗袜。纵再有、万种风情,更与何人说?

(柳永风格)

老巷的月光

冰晓艾

走在大同街上,脚下的每一块青石板都在诉说着某种倔强的存在。这些被岁月磨出包浆的石板,凹陷处蓄着昨夜的雨水,倒映着今晨匆忙掠过的电动车影子。

爷爷常说,这条街是从历史的掌纹里长出来的。我总爱蹲在老槐树下,看青砖缝里渗出晨雾,听钟楼的铜钟在云端敲出细碎的光阴。

“从前,门口的这条街叫察院街。”爷爷用蒲扇指着斑驳的门楣,“因为察院就设在巷尾。后来北伐军来了,才改叫大同街。”他的话里混着三珍斋的馄饨香,在雕花窗棂间轻轻摇晃。我仰头数着门楣上的砖雕,钟楼上的时针正指向八点,阳光透过琉璃瓦,在他银发上织出细密的金网。

晨光刚刚爬上大同街的青砖墙,三珍斋的木门板就已经卸下了大半。蒸腾的白雾从门缝里钻出来,在冷空气中画出柔和的曲线。我循着这缕烟火气推门而入,扑面而来的是骨头汤的醇香,还有擀面杖敲击案板的节奏声。这家老店,用一碗碗馄饨,温暖了几代徐州人的清晨。

钟楼的铜钟已多年未敲响。但当我将耳朵贴在的墙壁上,依然能听见民国时期的学堂钟,以及1948年那个雪夜里欢庆解放的钟声。这些声音层层叠叠,在青铜的肌理中凝结成永恒的震动。

街东头银楼师傅的錾子游走在银片上,叮叮声里开出并蒂莲。我们常把压岁钱换成银锁片,锁面上的“长命百岁”在烛光里泛着温润的光。

如今,大同街换了新装。玻璃幕墙在阳光下泛着珍珠光泽,霓虹灯在百年砖墙上流淌。只是,钟楼的钟声已经多年没有听到,穿汉服的姑娘走过时,已平常到不再吸引那些艳羡的目光。

某个雨夜,我忽然明白:大同街的灵魂,就藏在爷爷讲故事时的眼眸里,在老师傅做小吃时专注的神情里……那些穿越时空的烟火气,终将在岁月的长河里酿成永恒的月光。而钟楼上的铜钟,正用亘古不变的无声节奏,感受着这条老街永不停歇的心跳。

本版内容均由AI生成